|

|

第五章 儿童认知发展∶研究新进展

过去二十余年,是儿童认知发展研究又一个重要发展时期。由于认知发展新理论的出现以及各种新的研究方法的普遍运用,儿童认知发展研究取得了长足的进步,一些传统的研究域重新恢复了活力,并且出现了一些新的研究方向。

论题之一涉及认知发展的信息加工研究。20世纪六七十年代,随着认知心理学成为心理学研究的核心,信息加工研究亦逐渐成为认知发展的一个主要研究途径。本章第一节着重聚焦于认知发展的信息加工研究;介绍信息加工理论的一些基本观点,并与皮亚杰理论进行了比较;然后,比较详细地介绍认知发展的信息加工研究中两种最重要的策略,即西格勒的信息加工理论和关于儿童记忆的发展研究。

论题之二涉及认知发展理论的另一个重要发展倾向,即过去一二十年里,认知发展研究领域的研究者日益强调认知发展的领域特殊性问题。因此本章第二节将探讨认知发展的领域特殊性研究,并着重介绍两个具有十分重要影响的领域特殊性研究领域,即儿童心理理论的发展研究和儿童数能力的发展研究。

重要术语与关键词 信息加工理论 记忆发展 认知发展领域 特殊性 心理理论早期数能力

第一节 儿童期的认知发展∶信息加工研究

一、信息加工理论的一般观点

1.信息加工观的性质

信息加工观是当今认知发展研究中的一个主要途径。这种观点将人类的心智设思为一个复杂的认知系统,这一系统在某些方面与数字计算机相似。与一台计算机一样,认知系统处理或加工来自环境或已经存储在系统内的信息。它以各种不同的方式加工信息;将信息编码、重编码或解码;把信息与其他信息比较或结合;将信息存储于记忆中或从记忆中提取信息;把信息纳入或排除出注意(或意识)的中心等等。信息加工理论对所有这些细节感兴趣

认知发展的信息加工研究试图确定,在处理特定的某些任务或问题时儿童的认知系统究竟做了什么。它试图回答这样一些问题,诸如∶在信息加工事件的开始时,认知系统首先做了什么,然后做了什么?哪些加工步骤是同时进行(平行加工),而非继时进行(系列加工)的

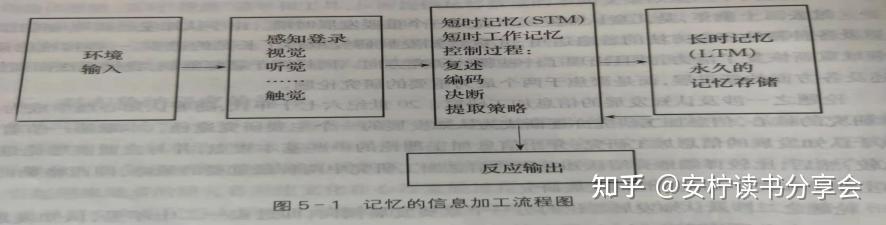

一个信息加工事件被认为是信息流的一种漫游∶信息首先走向哪里,在哪里发生了什么事、其下一步的目的和活动是什么等等。因此,在信息加工研究中,一种使用十分广泛的类比是流程图。图5-1就是一个典型的信息加工流程图,是一个信息加工理论家试图用以描述记忆过程中信息加工顺序的模型。起点是某种环境输入,终点是某种反应输出,介于刺激和反应之间是许多心理加工过程。

从图中我们不难体会到"流程图"这一术语的隐义。信息加工研究者关注于认知系统中有序的信息流程。信息在系统中流动时,认知系统以各种不同方式对信息进行操纵或加工,而传统的学习理论所关心的外在刺激和外在反应只是信息流的两个端点。信息加工心理学家的真正目的在于,尽可能完整而精确地确认从刺激到反应之间所发生的一切。

如上所述,认知系统能够以某种系统而有智慧的方式使用所存储的信息和各种各样的规则,将一系列输入转化为一系列输出。由此,我们可能马上联想到另一个可能以这种方式运作的智能系统——计算机。的确,人类认知系统和计算机在许多方面相似∶二者均存储表征或符号,并操纵这些表征以解决问题;二者均以某种快速而有效的方式进行各种操纵;二者均在信息的存储和操纵数量上存在限制;二者均能够从经验中学习,并以某种朝向适应的方式修正已有的规则系统。

由于二者的相似性,计算机成为信息加工研究的一种主要方法。一些信息加工心理学家利用计算机来模拟其所设想的人类认知系统的运作,他们以计算机模拟作为工具,来检验和修正他们关于思维或认知变化的信息加工模型。这种研究理想的目标是获得一个实时认知加工模型,这一模型精确具体、清晰详细,能够作为一个工作程序真正在计算机上成功运行;并且这种模型还能够预测,在具体的任务条件或限制下儿童(和计算机)会有何行动,以及对具体的信息输入会有何反应

此外,信息加工研究者也在比较具体的水平上借鉴计算机技术。他们在理论中常常采用已有的计算机语言。这种语言具有精确和熟悉(至少对信息加工理论家而言)的优点,因此研究者可以很好地以它们为工具检验和交流各种理论

2.与皮亚杰理论的异同

信息加工的心理学家,其主要研究目标类似于皮亚杰理论。首先,他们试图描述认知的性质,分析人类心智如何表征和操作信息;其次,这些心理学家试图确认认知过程如何随年龄和经验而变化。

但信息加工理论和皮亚杰理论之间,在目标、假设和研究技术方面均存在差异。第一个主要差异是,信息加工理论假定"认知"是信息的加工过程,记忆限制可能影响儿童存储和加工信鼠的能力;强调应为发展提供某种"过程"的解释。第二个主要差异在于,信息加工理论通常假设发展变化是渐进而连续的,而不同于皮亚杰所想象的那种类似非连续的质的变化。第三个主要差异在于,信息加工心理学家通常拒绝跨任务一般性或阶段的观念。事实上,一些信息加工研究最主要的目的就是试图确定任务变化对儿童加工的效应

信息加工理论所确认的发展过程,可以用许多不同类型的信息加工取向的研究加以说明。在信息加工研究的阵营中,研究者的具体研究取向可能不同∶一些研究者使用来自信息加工传统的概念和方法,重新分析了最初由皮亚杰所发现的认知发展现象,如守恒和类包含。这些研究者集中于特定任务,试图从儿童对问题的编码和表征的角度,或从儿童在信息编码中使用了什么规则或概念的角度,以及从这些规则怎样随着环境反馈而变化的角度,来分析儿童在这些问题上的表现。例如,西格勒(Siegler)关于儿童获得各种推理规则的发展顺序研究,就是一个有效使用信息加工的观点研究皮亚杰式的认知发展问题的好例子。另一些研究者则以某种更为领域一般性的方式看待问题,他们的分析不拘泥于特定任务或题材的心理过程,并且所研究的问题是皮亚杰较少注意的,如读写、记忆、个体差异等。下面,我们将分别以西格勒的规则评估研究和儿童的记忆发展研究为例,阐述上述两种研究取向

二、西格勒的信息加工理论∶特定任务的信息加工分析

作为信息加工研究者,西格勒认为许多认知发展可以描述为一系列逐渐强大地用于解决问题的规则或策略的习得。西格勒试图在不同概念领域中,利用规则评定研究范式,考察不同发展水平的儿童如何获得不同的问题解决规则。西格勒研究的直接目的,是为了获得关于具体科学概念发展进程方面更精确和可靠的信息。而他更远大的抱负即最终目标,则在于利用不同领域的研究结果,得出关于人类认知系统的本质和发展的一般结论

这些关于规则的发展顺序的假设,通常基于(或部分基于)皮亚杰早先的研究结果。在这个意义上说,西格勒的研究建立在皮亚杰的研究基础之上,并扩展了皮亚杰的研究。在特定领域,西格勒向不同年龄的被试提出一组经过仔细选择的问题。通过考察被试对这组问题的反应模式,可帮助确定被试是否使用了什么规则,以及使用了西格勒所假设的哪一类规则。之后,通常是更为精细的分析。例如西格勒进一步发现,使用相同规则解决问题的两个被试,却可能在对问题情境关键特征的注意或编码的充分程度上不同。对这些特征的编码较好的被试,可以较快较容易地发展到下一个更高级的问题解决规则。进一步的实验还表明,一旦教会另一个被试更充分地编码,则该被试也可以取得类似的进展。

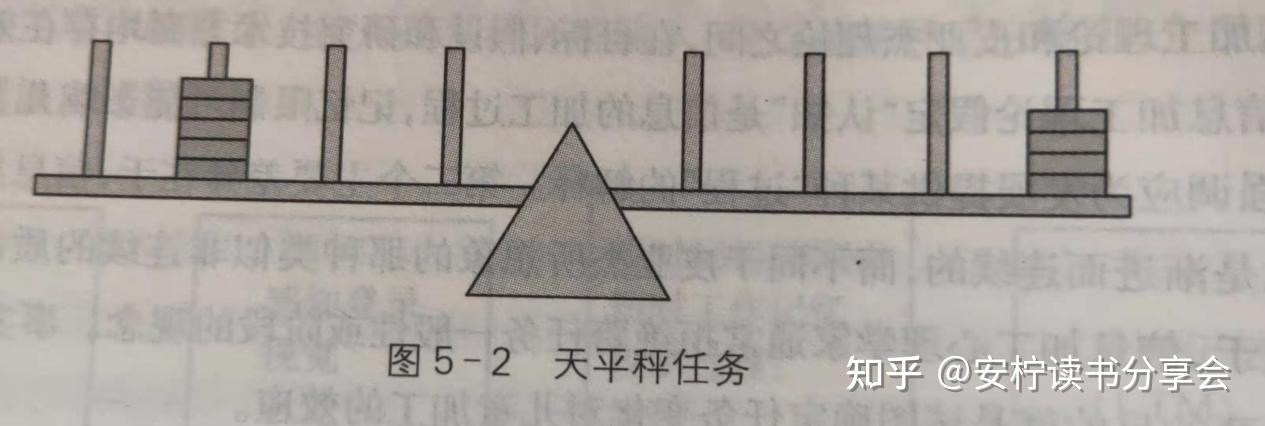

在具体做法上,我们不妨以他的天平秤任务为例加以阐述。研究采用的设备类似于英海尔德和皮亚杰在一项关于形式运算思维研究中所使用的天平秤(见图5-2),天平两侧的轴上有四个等距的木栓;天平可能向左或右倾斜,或保持水平,这取决于放置于木栓上同等大小的砝码的数量和它们离支点的距离。为简化问题,每次试验中天平各侧只有一个木栓上放有砝码。被试的任务是预测,如果移开使天平保持平衡的竿子,天平的哪一侧将下降。

西格勒假设,不同年龄儿童关于天平秤的知识可表示为四个依次发展的规则。最早获得的规则Ⅰ,只考虑支点两侧的砝码数量∶如果两侧砝码数一样,则总是预测天平将处于平衡状态;如果一侧的砝码数多,则总预测这一侧将下降。使用规则Ⅰ的被试完全无视两侧砝码与支点的距离。规则Ⅱ,首先根据砝码数来预测哪一侧将下降,当且仅当两侧砝码数相等时,才正确考虑到了砝码与支点的距离。规则Ⅲ是试图同等考虑砝码数和距离两个维度。遵循规则Ⅲ的被试在决断时,如果两侧两个维度均相等,则预测两侧平衡;若一个维度相等,另一维度不等,则根据不等的维度作出决断;当然,如果两个维度均不等,且两个维度均倾向于使同一侧下降,则这一侧被预测为将下降;但如果两个维度均不等,但各自偏袒一侧,则遵循规则Ⅲ的被试求助无门,只能瞎猜。最后,遵循规则Ⅳ的被试知道如何计算各侧的力矩(将距离乘以置于该距离上的砝码数),并正确预测力矩大的一侧将下降。

西格勒通过呈示下述六类问题,来考察这四种规则是否出现于被试的思维中∶

- 平衡问题,在支点两侧木栓上的砝码相同。

- 重量问题,砝码数不同,离支点的距离相同。

(3)距离问题,砝码数相同,离支点的距离不同。

(4)重量冲突问题,一侧砝码多,另一侧"距离"大(即砝码所在的木栓离支点更远,且在结构上的安排使重量大的一侧下降)。

(5)距离冲突问题,除了使距离较大的一侧下降外,其余与重量冲突问题的安排类似

(6)平衡冲突问题,除了使天平保持平衡外,其余均与上述冲突问题一样。

表5-1列出了对各种规则的使用者在六类任务中表现的预测。例如,使用规则Ⅰ的儿童,只有在只关注砝码数量便足以得出正确答案的问题中,即砝码数和力矩总是对应的问题(平衡、重量和重量冲突问题)中,能够作出正确的预测。相反,规则Ⅲ的使用者能够正确预测砝码与距离不冲突的所有问题,而在二者冲突的所有问题上将作出不同回答,但这些回答应处于机遇水平(33%的正确水平)。要注意,西格勒关于规则使用的推论,是基于被试对整组问题的反应模式,而不是基于被试如何处理个别问题,因为只有作为一个整体的模式才可能对四个规则加以辨别。而且西格勒的模型预测,认知水平较高的(规则Ⅲ)被试在重量冲突问题上的实际表现,不如认知水平上较低(规则Ⅰ和规则Ⅱ)的被试,而不是通常的"年长儿童做得

更好"的发展预测。

表5-1 使用不同规则的被试的正确答案百分比和错误模式的预测

| 规 则 | 备 注 | | 问题类型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | | 平衡问题 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 重量问题 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 距离问题 | 0 | 100 | 100 | 100 | 规则Ⅰ 预测为平衡 | | 重量冲突问题 | 100 | 33 | 100 | 100 | 规则Ⅱ表现为随机水平(33%) | | 距离冲突问题 | 0 | 0 | 33 | 100 | 规则Ⅰ和Ⅱ不能考虑距离效应大于重量效应的问题;规则Ⅲ表现为随机水平平衡冲突问题 | | 平衡冲突问题 | 0 | 0 | 33 | 100 | 与距离冲突问题中的注释相同 |

西格勒的研究证明,规则模型与被试在这组问题上的反应模式十分吻合。在实验中,向年龄分别为5、9、13和17岁的 120 名儿童呈示上述这组问题,结果在 120名儿童中,有107名(89%)完全一致地根据四种规则之一作出反应∶29 名使用规则Ⅰ,22名使用规则Ⅱ,48名使用规则Ⅲ,8 名使用规则Ⅳ。儿童关于自己如何解决问题的言语描述也与他们的反应模式高度一致。而且,儿童所使用的规则有随年龄的增长而逐渐提高的倾向。西格勒将这种法广泛应用于皮亚杰的其他一系列问题解决任务,得到了普遍相似的结果。

西格勒的研究还表明,在某一问题领域使用相同规则的儿童,在认知上仍然可能相互不同,这种差异影响着他们以后在该领域中的学习和发展。例如,西格勒发现5岁和8岁两组儿童,在实验开始时在天平问题上都使用规则Ⅰ,但经过对距离冲突和重量冲突问题加以练习之后,他们得益于这种经验的程度不同。在经历了这些练习后,8岁儿童很快进展到使用规则Ⅱ和规则Ⅲ,而5岁儿童仍继续使用规则Ⅰ。对这一年龄差异的解释之一是,年幼儿童对距离维度的编码不如年长儿童充分,他们既没有注意到这一点,也没有存储于记忆。例如,年幼儿童在任何问题上均比年长儿童较少注意到和记住各侧砝码离支点的距离;相反,一旦5岁儿童接受训练,对距离维度加以充分编码,则他们有了关于冲突问题的练习经验后,在规则使用上也有了进步,也就是说一旦他们的编码问题得到改善,则他们也可得益于同样的学习经验。在其他发展水平和其他类型的问题上,西格勒也发现了类似的在编码充分性与学习能力之间的密切关系。

西格勒的最终目标是利用他的规则评定研究途径所获得的具体研究结果作为基础,对科学思维和整个认知系统的实质和发展作出更广泛的概括。迄今,西格勒的研究所作出的概括包括∶

(1)儿童在许多任务和各个年龄水平上的认知表现,似乎遵循某种规则的发展模式,他们对许多概念的掌握的发展,经历了一系列具有质的差异的规则,

(2)对于任何特定概念,较晚形成的规则比较早形成的规则,能对检验该概念的所有任务的正确答案做出较好地预测。

(3)与领域特殊性问题有关,当儿童对一些概念的知识相对越少,则他们在这些概念上的推理越相似。当他们的知识不多时,他们可能更多地依赖于比较一般的通用规则;但随着知识的增长,他们所形成的规则将越来越适合特定概念领域的结构和要求,从而很可能不同领域有不同的规则。

(4)有限的编码可能是发展进步的一个重要障碍,编码的改善导致学习能力的提高,因而可以认为这是一种认知发展机制。

当然,像所有理论研究途径一样,西格勒的研究途径也有其问题和局限,并因此受到批评。最重要的争议或许在于,一个人的认识和思维可以在多大程度上用规则加以充分表述或描绘。不过,西格勒的规则评定方法和关于认知发展的研究,毕竟提供了一个有趣而清楚的例子,表明可如何利用信息加工途径开展关于科学推理发展和计算策略发展的研究。

三、儿童记忆的发展研究

儿童只有能够以某种方式保持来自他们经验的各种信息,才可能对这些信息进行加工并得益于这种加工。因此,关于儿童如何吸收、储存和提取信息的问题,即记忆的问题,是信息加工发展观的核心。

至少就研究数量而言,儿童记忆的研究或许是走在认知发展的信息加工研究的最前列的。广义地说,认知都是记忆,儿童正是将所获得的关于世界的知识贮存于记忆中。然而多数研究考察的是比较狭义的记忆,诸如记住一系列项目或记住某一具体的发生于某一特定时间和地点的事件。但是广义和狭义的记忆并非相互独立的,事实上,它们彼此之间存在重要的相互影响,而且二者的区分有时也是模糊不清的。

我们将首先考察婴儿的记忆发展,然后逐一讨论记忆策略、知识的影响、元记忆和记忆容量这四个记忆发展的研究领域

1.婴儿的记忆

婴儿是否具有记忆能力,是婴儿研究的基本问题之一。婴儿许多所作所为,在逻辑上均隐含着记忆系统的存在。正如婴儿的感知觉研究所示,注意的习惯化是以某种再认记忆能力为前提的。如果婴儿不能以某种方式保持关于重复呈现刺激的经历,他们就不可能对它习惯化;模仿和搜寻被藏客体(客体永久性)也一样要求对以往事件的记忆;很早便出现于婴儿身上的经典条件反射和操作条件反射,也一样离不开记忆前提

婴儿不仅很早就存在记忆,而且他们具有相当好的信息保持能力。例如,5 个月婴儿接触一张面部照片仅仅两分钟,在长达两个星期后他们仍有能够再认照片的迹象。在一项研究中,让婴儿对看到小汽车时作出踢脚反应形成操作条件反射,结果3个月婴儿能够将这种习得的联系保持长达两个星期的时间。如果在最初的学习和记忆测验间,为婴儿呈现关于这一联系的提示物,如实验者以婴儿所熟悉的方式轻轻摇晃小汽车,则婴儿的记忆更加持久。婴儿对诸如母亲的面孔这种经常出现的重要刺激的记忆,延续时间更长。

尽管记忆可能很早就存在,但并非一开始就很完善。在整个婴儿期之内,记忆发生了各种发展变化。年长婴儿的信息保持时间长于年幼婴儿;他们只需较少的接触时间或"学习时间",就可以把一些刺激或事件纳入记忆。随着发展,婴儿能对特定经验中越来越多的信息加以编码,他们对周边环境中越来越精细和复杂的特征变得敏感,从而也更可能记住它们。而且,年长婴儿的再认行为似乎更为复杂,对于熟悉的或以前经历过的客体与事件,他们很可能表现出更明显的"似曾相识"的再认特征,而且可能促发进一步的提取活动,例如,可能仔细而努力地回忆更多有关该再认刺激的信息。相反,新生儿和年幼婴儿的再认是粗略而梗概的,更类似于较低级的有机体所具有的那种再认过程。

皮亚杰认为婴儿有再认,而没有回忆,因为婴儿缺乏回忆所需要的符号表征能力。但皮亚杰认为早于18个月的婴儿不可能有回忆的主张,近年来也受到抨击。研究发现,9个月的婴儿也能够模仿24个小时之前看到的某个行为榜样,这种行为似乎需要对以往经验的回忆,而不仅仅是对当前某物的再认。婴儿具有回忆能力的另一个证据来自前面所述的关于客体永久性的研究,一些研究者认为大约9个月时,甚至可能还更早,婴儿便已表现出某种见不到的客体仍继续存在的认识。日常生活中也可以观察到,婴儿往往在经过比较长的一段时间后,仍记得熟悉物体通常所处位置;大约1岁时,多数婴儿表现出这种对熟悉位置的长时记忆

因此,婴儿似乎能够回忆其以前的经历。那么在以后的儿童期和成人期,他们还能回忆起婴儿期的经历吗?长久以来,人们认为他们完全不能回忆起这种早期经历,弗洛伊德将这种令人困惑的记忆局限称为婴儿期遗忘症。尽管目前关于这一奇怪现象的了解尚不是十分清楚,但一些新近的研究认为,它并非如以往所认为的那样完全遗忘。

关于婴儿期的记忆研究,还有另一个值得一提的发现。我们知道,婴儿的再认记忆研究常常采用习惯化—去习惯化范式,其中婴儿对某刺激的再认是从他们对重复呈现刺激的兴趣下降推论出来的。这类研究发现,一些婴儿比另一些婴儿更快习惯化。基于此,一些研究者对这些被试进行跟踪研究直到儿童晚期,以了解习惯化的快慢是否可以预测以后智力活动的某些方面。结果表明,婴儿的习惯化可以预测儿童以后的智力表现。婴儿期习惯化相对较快的儿童,在儿童期的 IQ 测验上得分较高;在范茨(Fantz)的偏好范式中,在婴儿期对新异性表现出特别强烈兴趣的儿童也是如此。这是一个令人惊异的发现,因为此前心理学家一直没有找到对以后的认知能力具有预测能力的婴儿期指标。不过,婴儿期的这种度量也远不是以后智商(IQ)的理想预测指标,当然 IQ也远不是一种完满的认知发展度量。但无论如何,这类研究的确为探索从婴儿期到儿童期智力活动的连续性,提供了某种诱人的证据。

2.记忆策略的发展

儿童记忆策略研究,是许多信息加工心理学家的兴趣所在。记忆策略范畴涉及多种多样可能的意识活动,人们可随意把它们用作达到各种记忆目的的手段。复述、记笔记、在文献的重要词句下划线、在日历上记下各种预约、逐步回想一天里所发生的事、试图想起某个人的名字等,都涉及记忆策略的运用。下面以言语复述为例子,阐述一些关于儿童记忆策略发展的一般结论。

记忆策略的基本发展过程,可见表5-2。一开始(左栏),儿童基本上或完全缺乏构成言语复述行为的技能成分和技能整合,例如快速准确地再认和默读刺激名称,以某种流畅、快捷并得到很好控制的方式重复单词或词表,以及在执行复述计划时持续跟踪当前状况和趋向。

在这一最初阶段,即使费劲地进行复述训练,也不可能在儿童身上引发出任何有助于记忆的复述

表5-2 记忆策略的典型发展过程

| 策略发展的主要阶段 | | 没有策略可供利用 | 产生缺失 | 成熟的策略 | | 执行策略的基本能力 | 从缺乏到贫乏 | 从中等到良好 | 从良好到很好 | | 自发的策略使用 | 缺乏 | 缺乏 | 出现 | | 试图引发策略的使用 | 无效 | 有效 | 不必要 | | 策略使用对复述的影响 | -- | 积极的 | 积极的 |

第二个阶段(表中中栏)更为人感兴趣,因为这是个过渡阶段。在特定的记忆任务情境下,一些年幼被试很少或没有自发的有意复述,但这些儿童事实上具有良好的复述能力,实验者可轻易引发他们的复述,并且经引发而出现的复述的确有助于他们之后对复述内容的提取。对于这种现象,人们通常进一步区分出产生缺失(production deficience)和中介缺失 mediational deficience);如果出于纯粹缺乏恰当表现某种策略所需的能力或技能之外的原因,儿童不能自己产生策略,则我们说这位儿童存在该策略的产生缺失。如果儿童不能自发利用这种策略以帮助自己的回忆,则我们说儿童存在中介缺失。

有许多原因会造成儿童的策略产生缺失。原因之一是他们尚未完全领会这种记忆任务的内隐要求,他们的计划性、预见性或目标定向不够充分。原因之二是,尽管他们可能产生某些策略,但是在这一特定情境或一般情境中,他们不能自发产生和利用这一特定的策略,因为任务情境倾向于引发另一种记忆策略。也可能是由于儿童还不知道复述可促进回忆。另一个近年来颇受研究者关注的原因是,一种技能在被有效地用作为达到记忆目的的策略性手段之前,这种技能本身必须得到相当充分的发展。对幼儿来说,像言语复述这样一种行为模式本身就有相当难度,他们可能难以将其作为一个子程序并入到诸如某个记忆问题这样一个较大的认知程序之中。因此儿童的产生缺失可能是和显著的产生无能联系在一起的,也就是说,实际上没有能力去熟练而有效地执行策略。执行策略所要求的巨大努力,增加了出现产生缺失的可能。

表中最右边一栏几乎不言而喻,策略的产生现在可能自发出现。这种自发性在一定程度上可用儿童策略执行的容易程度和流畅性的提高加以解释。现在,在他的认知操作室内有足够的空间,可用于有效地复述、监控其记忆进程以及牢牢记住将来的提取任务,或许还可用以为如何更好地完成任务而担忧。

不过,儿童真实的发展情况并不像表中阐述的那样直截了当。例如,新近的研究表明,在儿童能够成熟地利用某个策略之前还存在一个奇妙的过渡阶段,称为利用缺失(utilzation deficiency)。这种缺失指的是儿童已开始自发产生策略,但这些策略对记忆没有帮助、很少有帮助或这种帮助小于同一策略对年长儿童的帮助。年长儿童何以能够比较完全地利用策略,可能的原因之一或许是,策略的产生和执行占用了幼儿太多的信息加工容量,因此可用于记忆加工本身的容量很少。而能够相当自动地执行策略的年长儿童则不存在这个问题。不同于中介缺失,利用缺失只涉及自发产生的策略,而且在利用缺失中,只是在某些条件下,诸如策略的执行要求极大的努力时,儿童才会不能从策略中获益。

随着年龄的增长和经验的增加,儿童变得更主动地在各种不同情境中使用策略,包括那些并没有什么明确的策略使用线索的情境,也就是说儿童把策略推广到非支持性的情境。令人啼笑皆非的是,虽然在某一策略使用上有进步,但当将其不恰当地用于另一个情境时,实际上可能妨碍回忆。因此儿童不仅需要学会使用特定的策略,而且还要学会何时使用这些策略。

在实际的发展中,除了各种复述策略外,还存在许多其他记忆策略。组织策略便是其中最常被研究的基于意义的策略之一。组织策略的发展历程和复述十分相似。首先,如果在学习期间充许被试操纵一套随机排列但可加以分类的客体图片,年长被试比年幼被试更可能采用这种策略,即按类将图片分组并一同学习同一类的项目。其二,这种聚类提高了他们的回忆。其三,年幼儿童在这种策略上通常也表现出具有过渡性质的产生缺失模式。其四,学前儿童通常并不会自发将项目分组,但在某些条件下他们能这样做;这种策略有助于记忆,并且他们将逐渐推厂到新的刺激中

另一类密切相关的策略为精细加工,即儿童在两个或多个待记忆的事物间,确立或建构某种意义或其他联系。精细加工策略通常在配对联想学习的任务情境中加以研究。这种任务要求被试学习成对项目,在呈现一个单词时(如"象"),要求他们回忆出另一个单词(如"针")这时,你可以有意地形成某种荒唐可笑视觉形象"一头大象小心翼翼地站在一根针头上一本正经地向观众的喝彩致谢",把两个项目联系起来。这就是一种精细加工策略。另一种精细加工策略是想出一个句子以描述涉及两个项目的事件,如"大象用鼻子捡起小针"。精细加工可能是一种十分有效的把项目结合在一起加以记忆的方法,精细加工技巧的实际应用之一是帮助记住外语单词。在个体发展中,多数有意识的有意的精细加工,可能比大多有意识且有意的组织出现得迟,并且比较不确定和不普遍

另外一些得到研究者关注的记忆策略,包括在自然场景学习时的认知资源的分配、关于输出时的组织性行为(即提取策略),以及学习和记忆复杂材料时所使用的策略等。

3.知识的影响

人们获得的知识有力地影响着他们的记忆。例如,象棋大师和业余棋手在重构棋子在棋盘上的位置时,表现出了有趣的差异模式∶如果棋子随机安排在棋盘上,则二者的表现一样差;但如果是实际象棋比赛中出现的合理布局时,则大师的记忆能力远胜于业余选手。这种强大的知识效应提出了一个疑问∶如果儿童在所欲记忆的内容领域比成人还有见识,则他们在这种记忆任务上的表现是否可能好于成人?一些巧妙的实验证实了这一可能性、例如,国际象棋儿童专家对象棋领域的回忆优于成人新手,但他们的数字广度并没有大于成人新手。

关于知识影响记忆发展的研究主要沿两个方向进行∶其一,考察一个人的内容知识,特别是关于概念之间关系的语义知识,如何影响在某一特定领域的记忆。其二是建构性记忆研究。

(1)内容知识。儿童的内容知识常常是某种关于客体和这些客体间关系的心理词典,其组织有时是按类进行的,即一种由上位和下位等级组成的层级排列。每个项目不仅与其他项目相联系,而且与其所具有的特征(如有条纹、以其他动物为食等)相联系。在发展期间,内容知识可能以三种主要方式帮助儿童的回忆∶

① 内容知识使项目的表征更为丰富(如有更多的特征)和生动,从而使特定的项目更易于提取。例如,当使某一词表中单词的意义性在年幼和年长儿童之间等同时,回忆的年龄差异消失。

②一个充分发展的知识系统通过以某种相对省力、自动的方式,激活各项目之间的联系从而促进回忆。在年长儿童比较精致的语义知识中,项目之间有着较多较牢固的联系,因此他们更可能提取这些项目,因为他们可以被较多的刺激所激活,有着几条备用的提取路线。

③ 充分发展的内容知识可以支持策略、元认知过程和在一个比较抽象的范畴水平上的材料加工,这反过来有助于回忆。年长儿童因为对有着许多联系的熟悉项目进行加工不需要多少努力,因此信息加工容量被释放出来用于进行其他活动。内容知识也可通过为某种组织策略提供概念基础,从而促进策略的使用。

关于内容知识影响记忆本身和记忆策略的使用这些事例,十分引人注目。但有两个需谨慎之处∶其一,知识的哪些方面构成了这种效应的基础尚不明了。专家和新手的差别有许多方面,包括所了解事实的数量、层级结构程度、类属成员的数目及项目的熟悉度和意义性等。另外,知识通常是与人们对材料的兴趣结合在一块的。其二,实际上所有研究考察的是预先存在的知识,检验的是专家和新手,而不是在整个知识连续体中处于不同位置上的人们∶在某一特定领域已经具有很好知识基础的专家,对这一领域内的项目和事件的记忆好于新手。

(2)建构性记忆。建构性记忆的研究者与皮亚杰主义者一样,认为记忆是"应用的认知"建构性记忆的支持者认为,我们在日常生活中所记住的多数事物,是有意义、有组织的事件或结构性信息,而不是经典实验室研究中所使用的孤立、基本上无意义的须死记硬背的"项目"。而且,这些有意义有结构的输入不只是在储存时复制或印刻到记忆中;相反,理解和记忆中的编码活动,是某种与皮亚杰的"同化"同属一类的过程,是对输入的内在概念表征的建构过程。记忆建构无视输入的某些特征,强调其他一些特征,整合或重组另外一些特征,甚至加入了一些实际输入中并没出现的信息

类似地,提取也是一个主动的同化重构过程。这颇类似于考古学上对某种古老文化的重建,它的根据包括建筑碎片、陶瓷碎片及其他人工制品,外加上许多逻辑推测、概念整合以及纯粹是考古学家自己的猜测。日常的意义记忆中也常常涉及主动、随意和无意识的建构和重构,不管这种建构是自动化的还是有意而为的。

按照这种建构主义论点,在加工、储存和提取信息时,我们总是不断作出这种自发的推论和解释。这一论点受到诸多事实的支持,例如在记忆测验中,我们甚至可能无法辨别什么是直接听到的或看到的,什么是我们所建构的。例如,在听到"箱子在树的右边"和"椅子在箱子的上面"两个句子后,被试可能错误地认为"椅子在树的右边"也是所听到的句子之一,因为后面这个句子在意义上与他们所建构的关于输入的心理表征相一致。在某些情境中,与实际呈现的某个命题相比,被试甚至可能更确信,他们记得听到过某个语义上一致而实际并没呈现过的命题。

与成人一样,儿童也有建构性记忆。小学儿童已经表现出上述的各种建构记忆现象。他们很可能认为听到过语义上一致而实际上并没出现过的句子,从而对与输入的整体意义不一致实际也没出现过的句子作出正确判断。如果儿童不能进行这些自发的推论、整合 、精细加工和重组,他们就几乎不可能进行日常的对话。在理解和记住说话的人所说的话时,有大量内容必须是由听话者所假定、预料和补充的;在日常会话中,有大量隐含于言谈中的信息是不明显的和省略的。随着儿童的成长,他们一般更倾向于并且也更加能够作出各种推论,从而就他们所经历的内容形成某个全面、综合和有意义的记忆表征。

建构性记忆中最重要的发展变化,或许是儿童用以进行建构性记忆的知识结构上的变化。随着儿童获得故事和情节图式、日常活动的程式、范畴知识以及不计其数的其他"心理模板",他们自动地利用这些模板,在储存时建构性地加工输入的信息,在提取时加以重构。

4.元记忆

元记忆是一种元认知。所谓元认知,按照弗拉维尔的观点,就是指主体对自身认知活动的认知,其中包括对当前正在发生的认知过程和自我认知能力以及两者相互作用的认知。一般可以将元记忆大致区分为关于记忆的元认知知识、元认知自我监测和元认知调节。

(1)元认知知识

关于记忆的元认知知识,可进一步区分为关于人、任务和策略三个知识范畴。关于人的范畴,指的是儿童对自己和他人作为记忆的主体所可能具有的认识。该范畴中最基本的习得,是对记忆及遗忘经验的识别能力,在认识上把这些经验区别于诸如思维、梦和感知等其他经验。年长儿童通常对自己的记忆能力和局限有着比较真实而准确的认识。学前儿童往往高估他们的记忆能力,但一些学者认为这种高估是有益的,因为它们能使儿童保持乐观的态度,乐意于尝试事实上超过他们现有能力的任务。随年龄的增长,儿童对自己的预测和实际逐渐接近,能力预测逐渐趋向现实而下降。

关于任务的范畴,涉及儿童对记忆任务难易的认识。记忆任务的难易,既取决于所需学习和记忆的信息量和类型,也取决于提取的要求或条件。因此,任务难度是二者的联合作用∶必须储存什么和随后的提取要求的性质。甚至幼儿也已经认识到,增加所要记忆的项目数将增加记忆任务的难度。随着年龄的增长,儿童也逐渐意识到各种各样的项目之间的关系对记忆的影响。

关于策略的范畴,学前儿童只有初步的策略概念,他们对组织策略在回忆中的价值所知甚少。年长的儿童较快地认识到组织策略的效用。年长被试比年幼被试能想到更多不同的策略,他们用于解决各类现实生活中的记忆问题的方法,似乎普遍更具有策略性和计划性。

(2)元认知监控和自我调节

自我监控涉及将记忆进展与记忆目标相比较,了解自己所处位置。自我调节包括计划、指导和评价自已的行为。具有复杂元认知的年长儿童和成人像是忙碌的行政长官,分析新问题、判断它们距离目标有多远、分配注意、选择材料、尝试某种解决办法、监控当前行为的成败以及决定是否采用不同的策略

儿童拥有多种途径,可以获得关于怎样、何时及何地使用某一特定策略的信息。有时他们通过尝试种种策略并观测其结果,能自己发现这种信息;有时则由其他人,如老师、父母或同伴,直接或间接地传递这种信息。在学校,儿童可能偶尔得到关于如何监控自己的策略使用的非正式指导,不过这种指导很少是系统而细致深入的。研究还发现,直接将上述元认知习得程序教给他们,可促进他们学会具体策略的使用。

自我监测有时包含"元认知体验"。学前儿童在元认知体验方面表现出一些最低限度的能力,例如研究发现,2 岁儿童似乎出现了"似曾相识感(felings of knowing)",当实验者偷偷将玩具原来的储藏位置移走后,他们仍持续在藏玩具的地方或附近或相关位置寻找玩具,仿佛他们确信玩具就藏在那里;到4岁时、儿童意识到了话在嘴边(tip of tongue)的状态。小学儿童比学前儿童能较好地认识到,何时一组项目经充分熟记可确保准确的回忆;年龄较大的儿童更清施地认识到,在某个测验中回忆不起来的项目,比成功回忆出来的项目更需要进一步学习。

(3)元记忆一-记忆的关系

发展心理学家研究元认知出于两个原因。其一是作为儿童对世界的认知中的一个方面,对它本身感兴趣。第二个原因在于,元认知可能激发策略的使用以及与思维有关的其他活动

许多研究发现、元记忆与记忆之间只有中等程度相关,二者的相关似乎依赖于许多因素,如任务类型、被试年龄和任务难度等。新近一些研究使用复杂的统计技术,考察元记忆、策略、智力和回忆之间的因果关系,发现元记忆有时对回忆有间接的影响。一些训练研究发现,把元记忆指导结合到策略训练中有利于提高这种训练的效果。

另一些关于儿童对记忆成绩的归因研究发现,接受策略训练的儿童,如果将某个任务上的成功归因于他们自己的努力,而不是归因于任务的性质、运气或能力,则他们更可能坚持并推广这一策略;并且年龄在4至 6 岁之间、把良好的回忆归因于使用了命名策略的儿童,如果他们认识到了这种策略效果的心理基础,则在下一次他们更可能自发使用这种策略。因此,仅仅知道某一策略有助于回忆是不够的。只有当儿童对策略如何起作用有着合理的心理解释时,他们才更可能利用这种策略。

5.记忆容量

容量是信息加工理论中一个十分重要的概念。信息加工理论主要贡献之一,就是表明人类认知系统在信息加工容量上存在限度∶每个加工步骤的执行都需要一定数量的时间和认知资源,每一次都只有少量的信息单元或"组块"能在工作记忆中保持活动状态。这些限度在儿童身上表现得更为突出。加工容量的一种简单的估计方式是记忆广度∶假设有人以每秒一个的速度大声向你朗读一串随机数字,你的任务是在听到这些数字后立即正确复述这个系列,如实验者可从4个数字开始∶"3—4—5—9",你随即反应"3459";然后用 5 个数字、6 个数字,一直将数字延长到你无法复述为止。这个数字系列的限度有时被称为你在这种输入上的记忆广度。

新皮亚杰主义者RCase 将短时记忆划分为储存空间和运算空间两个成分,储存空间指的是可供短时信息储存之用的空间总量;运算空间意指可用于执行诸如两数相加或策略执行等智力运算的空间总量;二者共同组成总的加工空间。这一总的空间量在发展过程中没有变化,但分配给储存和运算空间的比例发生了变化。在发展过程中,加工运算的执行速度逐渐提高,从而提高了工作效能。这种效能的提高可归因于由于练习提高了基本加工过程和策略的自动化程度,也可能是由于随年龄增长而发生的神经系统的变化。运算速度越快,单位时间内可执行的运算越多,则每一次可以有更多运算同时处于一个人的认知空间,从而导致一个人的功能性信息加工容量的增加。而且储存和运算空间之间存在相互的关系,运算所需空间的发展性降低为储存释放出空间,因此随着使用的增加,可储存更多的信息。

关于幼儿容量有限的研究含义十分明确;尽管儿童的记忆系统有诸如知识、策略、元记忆这类令人惊异的记忆辅助物,但容量限制着它们的使用。每一次只能使有限数量的心理项目(要回忆的项目、策略知识、事实知识、概念等)得到激活并保持激活状态,因此由于容量的限制,儿童可能无法充分利用这些与记忆相关的能力。如果刺激的确认这种基本的信息加工,几乎耗尽了儿童的容量,则他们可能无法或难以进行以后的各种比较高级的活动,如执行某种策略等。

如果某一策略的执行需要很大的努力,则儿童也可能难以利用这一策略。随着儿童在发展中获得使用该策略的经验,则该策略的执行逐渐变得比较自动和较少需要容量。因此,在某种技能能够有效地用于记忆之前,其本身必须得到充分发展。幼儿之所以表现出某种产生缺失,在一定程度上是因为他们难以试图产生某种有效的策略。而且,即使儿童自发产生某种策略,如果他们必须把大部分的容量用于执行该策略,则他们没剩下多少容量可用于有效地执行任务的其他方面,因而不能充分利用策略在回忆中的作用。某种策略的利用缺失,在年长儿童身上消失,可能是因为被释放的容量可使策略在回忆中充分发挥效用。

总之,儿童的记忆容量、利用策略的能力和知识之间存在着相互关系。由于生物的制约,我们人类只有有限的容量,但我们通过形成策略和知识可帮助我们扩展记忆容量。这种有限的容量最初可能妨碍我们去提取和利用各种策略。随着发展过程中加工速度的增长,如同在确认项目的速度加快时所见到的那样,容量得到释放。从而,儿童更易于把策略运用于这些项目,并确保它们的编码和提取

四、信息加工研究简评

在信息加工的理论框架内开展研究的心理学家,已经产生大量关于儿童的认知结构和过程如何运作的知识。因为引导他们开展研究的并非是一个整齐划一的理论,所以他们所受到的批评,并不像学习理论和皮亚杰理论那样的猛烈,但仍有各种质疑。一些学者认为,信息加工研究者的研究主题往往十分多样,因此尽管我们对儿童各种认知加工能力的发展方面有了不少的知识,但就我们关于儿童发展整体的认识而言,有时显得支离破碎。

与上一个问题密切相关的是,一些学者认为,尽管信息加工模型对所谓的过程感兴趣,但它们似乎更关注加工过程,而忽视了发展过程,即似乎没能很好地描述认知单元和结构的变化如何发生。因此,尽管对变化的描述和解释实际上是这一研究途径的目标之一,但似乎没有多少研究可真正使我们对变化过程有更为深入的认识。

第二节 认知发展的领域特殊性研究

长久以来,人们普遍接受这样一种观点,认为在发展过程中,人类逐渐形成了一组一般的认知能力,能够用于各种认知任务,而不管任务的具体内容是什么,即领域普遍性观点。以此为指导思想的认知发展研究,强调认知发展普遍过程的存在,并致力于探寻解释儿童认知发展的一般机制。无论是皮亚杰的认知发展研究,还是信息加工阵营的认知发展研究,均秉承了这样一种指导思想。但近一二十年来,这种观点遭到了来自多个研究领域的挑战,越来越多的研究者认为,许多认知能力只能专门用于处理特定类型的信息,人类的许多认知能力具有领域特殊性(domain-speifi)。在当代的儿童认知发展研究中,这种观点有着尤其重要的影响。

事实上,领域特殊性观念并非什么新鲜事物,其思想可追溯到笛卡儿和康德的认识论,及桑代克(Thorndike)和维果茨基(Vygotsky)等人的心理学思想。譬如,维果茨基曾提出∶心理不是某种由诸如观察、注意、记忆、判断等一般能力所组成的复杂网络,而是一组特殊的能力,这些能力在一定程度上相互独立,并独立发展;学习不仅是思维能力的习得,而是许多用于处理许多不同事物的特殊能力的获得;学习并不改变总的注意能力,而是形成各种将注意集中于不同事物的能力。近年来,领域特殊性问题吸引着发展心理学、认知科学、人类学和哲学诸领域的众多研究者。尽管这些研究者感兴趣的问题领域不同,但他们都共同持有一种看法,认为人类不可能以某种纯粹独立于领域内容的方式形成认识。

由于领域特殊性的研究者的兴趣和背景多样,他们对领域特殊性的性质和范围的看法不尽相同。但是从不同领域中得出的基本论点和共同性方面,在很大程度上独立于学术领域或研究方法。正因为如此,关于领域特殊性的研究成了一个无法界定范围的领域。而这或许正是领域特殊性研究中最富于激励人心的特性,它为将来的研究方向提供了宽泛而吸引人的可能性。

在儿童认知发展研究中,探讨领域特殊性的研究来自多个方面,包括来自乔姆斯基传统的自然语言语法理论研究、认知的模块理论研究、认知发展的生物制约观研究、认知发展的朴素理论观、专业知识对认知技能发展的影响研究以及比较心理学研究等。这里我们着重介绍其中两个具有十分重要影响的研究领域,即儿童心理理论的发展研究和儿童数能力的发展研究。

一、心理理论的发展研究

人类区别于其他动物的重要特征之一,在于人类具有能够反省能力,甚至能够对心理和心理状态本身形成认识。这种关于心理状态的知识是人类最基本的认识领域之一。日常生活中,我们总习惯于对心理状态加以推断,推测他人的意图和信念,并通过推测心理状态而预测他人的行为。

1.什么是心理理论

直觉的"心理理论(Theory of Mind,ToM)"是指个体对心理现象和心理状态的认识,它建立在心理世界与客观世界相区分、信念和愿望是人类行为之源这样一种认识的基础之上。

有心理学家认为,在日常生活中使用的那些心理词语,并不仅仅是一些任意的、毫无联系的常识语,而是类似于一些理论概念,这些概念构成了一个更大的认识或理论框架。诸如"相信"、"认为"等词语的意义是由一套法则加以界定的,就像物理学理论中的理论术语一样,这些法则源于我们日常生活中使用的一些概括化的知识或原理。因此,所谓的心理理论,描述的是一系列心理状态及这些心理状态与世界间的因果关系

儿童心理理论的研究起源于这样一个观念,即对心理状态的认识是我们日常生活认识中的核心,在日常认识中我们总是论及心理状态、推知他人的意图和信念、通过推测心理状态而预测人们的行为。研究者感兴趣的是,儿童如何获得这种关于心理状态的知识,以及这种知识有何特定的组织和发展方式。关于儿童的"心理认识"或"心理理论"的发展研究,是当前的发展心理学的重要研究领域之一

(1)心理理论的研究起源

尽管皮亚杰曾对儿童的心理认识感兴趣,但当前关于该领域的研究热潮始于 Premack 和 Wodrff(1979)对黑猩猩是否认识心理的猜测。Premack和 Woodruff将"心理理论"界定为;"说某个个体具有心理理论时,我们意指该个体将心理状态归因于自己和他人(或对自己的同类或其他物种)。这种推理系统之所以可以恰当地视为理论,首先是因为这种状态不可以直接观测到;其次,这种系统可用于对其他机体的行为具体地作出预测。"他们认为黑猩猩能够将心理状态归因于他人,因为他们的被试 Sarah 能够在某种实验情境中表现出了关于心理状态的认识。因此他们推断,基于心理状态归因的行为认识,"不是复杂的或高级的行为,而是一种原始的行为"。以后,研究者将该命题的探究延伸到人类的婴幼儿身上,并逐渐形成儿童"心理理论"发展这一研究领域。

(2)儿童对错误信念的认识

由于方法论上的原因,错误信念(false belief)的掌握往往被视为儿童是否认识到个体能够以不同方式表征同一客体或事件的证据,因此错误信念任务被视为是否具有心理的表征理论的某种石蕊试剂检验。

这类研究始于Wimmer 和 Perner(1983)的实验,他们的实验旨在探究儿童能否不受自己关于某一客体位置的错误信念的影响,而能正确地预测他人行为的能力。在他们的任务中,让被试观察用玩偶演示的故事∶男孩 Maxi 将巧克力放在厨房的一个碗柜(位置 A),然后离开;他不在时,母亲把巧克力转移到另一个碗柜(位置 B)。Maxi因不在现场,因此不知道巧克力已被移位。要求被试判断 Maxi回厨房拿巧克力时,将在何处寻找。另一个实验任务情境是∶实验者向被试出示一个从外观不难知道里面装有何物的盒子(如糖果盒),并问盒子里是什么。在被试回答为"糖果"后,实验者打开盒子表明里面装的是铅笔;然后将铅笔放回盒子,并间被试∶其他孩子在打开盒子之前,认为盒子里装的是什么?

结果发现,在诸如此类的任务中,3 岁儿童在进行错误信念推理方面的能力是有限的,甚至可能无法利用最显然的外表线索。相反,5 岁时儿童克服了实验任务中几乎所有的困难,他们能够更好地理解所提的问题,能够追随故事线索,并且不会由于存在其他显得十分突出的因素而被问题所迷惑

错误信念任务与幼儿的信念认识

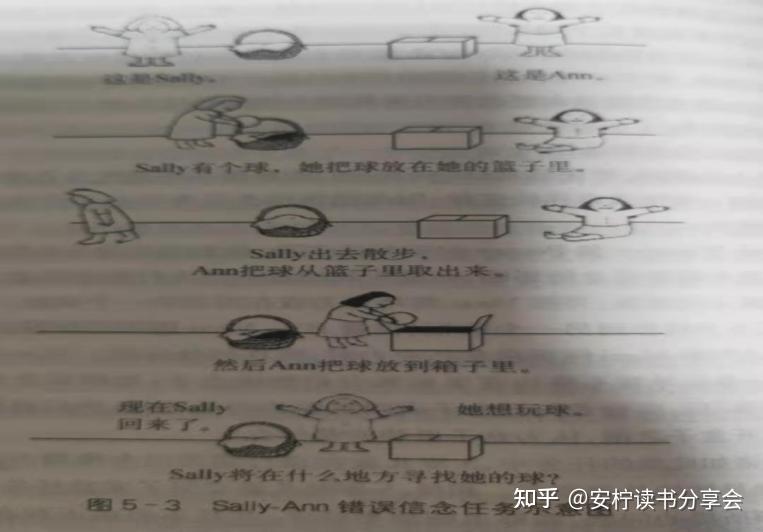

20世纪 80年代早期,奥地利心理学家 Wimmer和 Perner(1983)设计了著名的错误信念经典任务之一,即意外转移任务,来考察幼儿能否基于他人所拥有的错误信念而正确预测其行为。在这种"意外转移"

任务中,如Maxi的巧克力任务或Sally-Ann错误信念任务(见图5-3),往往让幼儿观察用玩偶演示的

故事∶女孩 Sally 将球放在篮子里,然后出去散步;她不在时,Ann把球转移到箱子里。Sally 因不在现场不知道球已被移位,因此持有某种错误信念"以为球在篮子里"。任务要求幼儿判断Saly回来时将在何处寻找小球。只有认识到 Sally持有某种错误信念"球在篮子里"的幼儿,才能正确判断 Sally将在篮子里找小球。许多采用这类错误信念认识任务范式的研究发现,能否认识到故事人物持有错误信念的儿童的年龄分界线为 4—5 岁。

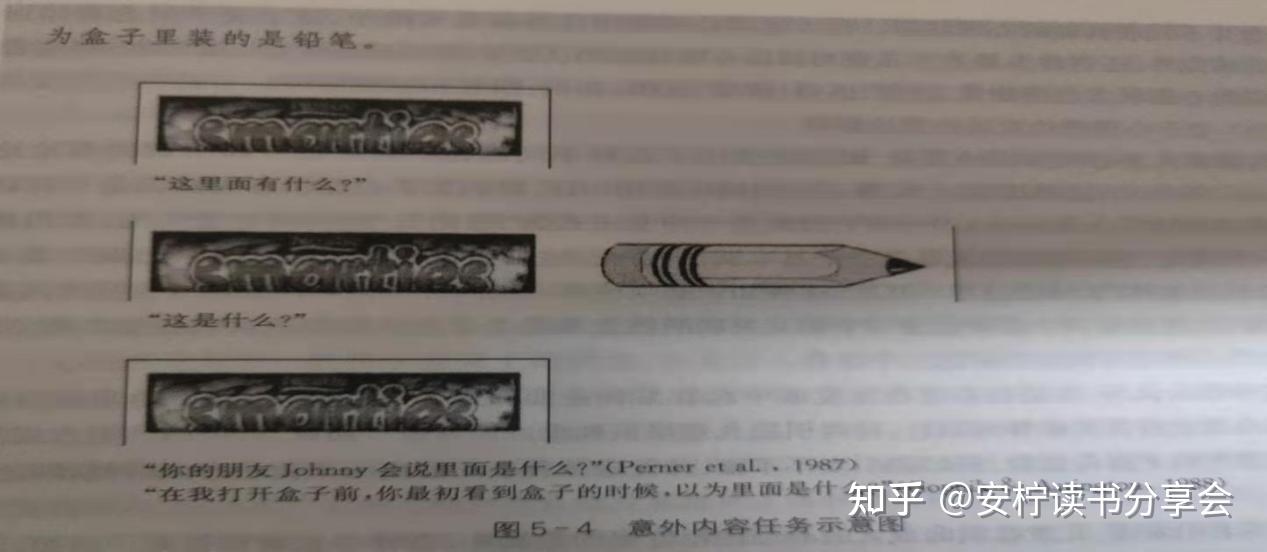

另一经典的错误信念任务(即意外内容任务)验证了上述结果(Perner,Leekam& Wimmer,1987)。实验者向幼儿出示一个盒子(如糖果盒,图5-4),从盒子外观不难知道盒子内的内容,并问被试盒子里是什么。在被试回答为"糖果"后,实验者打开盒子表明里面是铅笔;然后将铅笔放回盒子,并问被试∶其他孩子在打开盒子之前,认为盒子里装的是什么?类似于在意外转移任务中的表现,小于4岁的儿童常常作出错误判断—"铅笔"。这种任务也用来要求儿童评判自己先前的信念(Gopnik & Astington,1988),这时儿童也一样可能出现这种错误,在看到盒子里的真实内容后,断定自己一开始就认为盒于里装的是铅笔。

不少研究对这种出乎意料的位置变化和出乎意料的内容任务进行了深入考察。总体而言,有关错误信念的研究结果表明,3 岁儿童在进行错误信念推理方面的能力是十分有限的,并且常常无视最显然的外表线索;相反,大约5岁时儿童开始能够克服实验任务由几乎所有的困难。他们能够更好地理解所提的问题,能够追随故事线索,并且不会由存在其他显得十分突出的因素而被问题所迷惑。儿童在错误信念问题上的反应能力,从3岁到5岁之间所发生的发展变化,已经为成百上千个独立研究所重复。

在错误信念任务中观测到的这种发展变化,常常被解释为在学前期间儿童形成某种一般的表征认识(understanding of representation)的证据(Perner,1991)。按照这种观点,尽管儿童很早就觉知到内在的心理状态,但是这种初始的认识是非表征性的。这时,儿童将信念理解为是对事实的直接而准确的反映。相反,当儿童形成信念的表征性认识时,他们开始认识到信念不是对事实的简单反映,而可能随经验的变化而变化,一个人在不同时间里或不同人对同一事实可能有不同信念。当然,尽管表征概念缺失的解释在该领域仍有巨大影响,但也不乏其他关于幼儿错误信念认识发展资料的解释。

(3)儿童对其他心理状态的认识

在儿童认识到其他人可能具有错误信念之前,他们已经具有某种心灵主义式(mentalism的认识倾向,例如,3 岁儿童已经认识到心理实体与物理客体或事件之间存在区别,可能已经谈及其他心理状态,并且对于各种事件,他们似乎更偏爱某种心灵主义式的描述,而不是行为主义的描述。

错误信念研究的结果有时被解释为儿童一般的心理认识,但不同心理状态相互不同,错误信念并不代表其他的心理状态。在大量的心理理论发展研究文献中,除了关于信忽和错谋信念的研究外,还有许多是关于儿童对其他心理状态的认识发展方面的研究。近年来,研究者所探究的心理状态包括知觉、注意、愿望,情绪、意图到,知识,假装和思组等等

(4)关于心理理论发展的理论解释

为解释儿童心理知识的发展,研究者提出了几种不同理论。其中之一即所谓的理论论(Theory Theory),这种理论认为,像正式的科学理论一样,我们关于心理状态的知识是一种日常的"框架理论"framework theory),因此是一种非正式的"理论"。这些研究者认为,要构成这样一种理论,这种知识必须具备三个基本属性;首先,这种知识必须明确一组只出现于某领域的认识客体(实体或过程);其次,这种知识必须使用一组同样为该认识领域所独特的因果原则;其三,这种知识中必须包含一个相互关联的概念和信念系统。按照这种理论论的观点,非正式的心理理论满足所有这三个条件。

这种理论认为,经验在心理理论发展中起着某种重要作用∶经验通过不断为幼儿提供已有的心理理论所无法解释的信息,最终引起儿童修正和改进该理论。因此,经验的作用方式类似于皮亚杰的平衡化机制,新经验引发不平衡,并促进某种新的较高的平衡状态(某种新理论)的出现

研究者们发现,儿童在朝向成人的心理理论发展的旅程中,有许多发展里程碑。例如,这发展可能包括三个重要步骤;首先,大约在 2岁时,儿童获得某种愿望心理学——主要按照据望来解释行为;其次,大约在 3 岁时,儿童获得愿望—信念心理学,他们开始讨论信念和想法,但他们仍继续通过求助于愿望来解释行为,而信念只是处于某种辅助地位;最后,大约在4时,儿童获得类似于成人的信念一愿望心理学,开始认识到想法和信念影响着人们的行为

第二种理论解释是模块理论(Modularity Theory)。这种理论有多种表述方式,但持该理论的研究者均不同意理论论的解释,例如Leslie(1994)等模块理论家认为,幼儿心理理论的发展不是获得某种关于心理表征的理论,而是通过三个领域特殊性和模块化机制的连续神经成熟而获得。尽管经验在促发这些机制的运作上可能是必须的,但它并不决定它们的性质。这个机制分别是形成于第一年早期、第一年后期和第二年的身体理论机制(ToBM)、心理理论机制1(ToMM1)和心理理论机制 2(ToMM2)。

第三种重要的理论解释是拟化理论(Simulation Thecory)。这种观点认为,儿童对他们自已的心理状态具有某种内省性觉知,并能够通过一种角色采择或拟化过程,利用这种觉知推论他人的心理状态。例如,在错误信念任务中,儿童能够通过想象或心理上拟化如果他们自己处于不知情的情况下,他们自己将如何想,以此来预测不知情的某位小孩将认为糖果盒子里装有什么。儿童所发展的是体现出越来越准确的拟化的能力。像理论论一样,拟化理论也假定经验起着某种重要的作用,但是他们特别强调儿童通过角色采择的练习,以提高他们自己的拟化技能。

易外,还有一些发展心理学家则试图从其他角度解释儿童的心理认识的发展。例如从儿童个体的知觉经验及对他人的情感经验、社会互动经验,以及其他一些更具有领域一般性的信息加工能力的发展等方面,来解释幼儿的心理理论发展。

这些不同理论观点太的倡导者均不之支持自己观点及反对其他理论的论掘和证据,但目前尚无法论断孰是孰非,或许它们都只解释样了儿童T0M 发展中的某一方面。也许,不久就会形成种业恰当的理论,其中将包含源自不同观点的合理成分,一些研究者也明确支持这一可能性

3.心理理论研究的影响

20世纪 80 年代以前,社会认知发展领城的研究主要集中于婴儿期及学龄期,大量研究旨在探究婴儿社会行为的性质、对他人行为和情绪的敏感性等,也有大量的研究探究学龄儿童采择他人观点的能力,以及有关友谊、权威和公正等概念的形成和发展。而从婴儿期到学龄期的过渡期,则是一个相对缺乏研究的领域。但在过去的二十几年里,社会认知发展的这种研究状况发生了巨大变化,关于学前儿童"心理理论"的发生、发展研究,吸引了大量心理学家的往意。由于大多 T0M 研究集中于学龄前儿童,因此学前期的社会认知发展不再是一个"缺乏探究的领域"

心理理论并非一般科学意义上的理论,而是指儿童对自己和他人心理状态的理解和认知,研究者试图探究幼儿对于心理这一实体,由不同心理状态引发的行为,以及心理状态与感觉输入、行为输出及其他心理状态之间的因果联系有何认识。起初,这类研究相对狭小地集中于学前期儿童的某种关于心理活动的洞察力的发展(例如对错误信念的认识)。但随着ToM研究的深入,它为更广泛地考察社会认知发展提供了某种理论框架;特别是源自ToM研究的新观点,不仅有助于深入考察儿童的社会认知发展,而且为社会认知发展领域内的许多研究课题提供了某种联系纽带。例如,ToM的观念和研究已对儿童关于情绪的认识、自我的发展、婴儿期的社会认知和自闭症儿童的社会认知发展等方面的研究产生巨大影响。

关于心理的知识是人类最基本的认识领域之一,这种知识在我们的日常生活中具有举足轻重的影响∶与他人的合作能力,责备、辩解和解释的行为倾向,预测他人行为的能力,影响他人行为的能力,无不涉及关于信念、期望、知识、需要、愿望、动机等心理状态的认识能力。由于这种关于心理的知识在社会认识中所具有的关键作用,儿童 ToM的发展必然与其道德发展,社会性发展以及交流能力的发展密切关联,并且必然对儿童在日常生活中与他人的互动,及其与朋友和家人的关系发展有着重要意义。

二、儿童数能力的发展

儿童心理理论的发展研究是一个新近出现的领域。与此不同,数概念的研究则有着长远历史。儿童数能力的发展之所以吸引人,有几方面原因。在学校,人们年复一年把时间用于提高这些技能,并依赖这些技能;离开学校后,他们在日常生活中又时时刻刻要用到这些基本技能。结果,不仅心理学家,而且各类教育者和父母均对此予以极大的关注。认知发展研究者之所以对数能力特别感兴趣,原因还在于儿童在尚未接受正式学校教育前,便常常自然而然地学会了其中一些概念和技能,并主动进行广泛的练习。

基本数能力发展的许多早期的开创性研究,是由皮亚杰及其合作者所开展的。但在皮亚杰的眼里,学前儿童几乎是"低能的",在数能力方面也不例外。在皮亚杰的各种任务中,例如数的守恒能力,幼儿似乎处处表现出理解上的混淆和缺陷。但新近的研究表明,尽管学前儿童对数的认识毫无疑问仍是不完善的,却也绝不像经典的守恒研究文献所认为的那样贫乏。这些研究已令人信服地证实,、学前幼儿在数领域拥有的丰富的知识和技能

- 格尔曼认为、儿童早期已经具备一定的数抽象能力和数推理原则知识。数抽象能力指的是儿童抽象和表征数值成一系列物体的数量的过程。例如,儿童能够数一系列物体,并获得其包含"四个"物体的表征。数推理原则,则使儿童能对以不同方式进行操作或变换之后的项目集合的数值加以推测、例如,这些原则使儿童能推断,仅仅把一组物体铺开,该组物体的数值保持不变,但往集合添加一个或多个物体时,则集合的数值发生了变化。因此,铺开是个与数无关的变换,而添加是一个与数有关的变换。简言之,抽象能力帮助儿童形成数值概念、而推理原则帮助他们对已经确立了的数值进行推理,以及进一步加工。

1.计数原则

格尔曼特别关注计数的数抽象过程。她研究表明,幼儿主要利用计数作为获得数目表征的分法。她指出、幼儿的计数活动受五个计数原则支配和限定。前三个原则告诉儿童如何恰当计数、第四个原则告诉儿童有哪些东西可加以计数,第五个原则包含对前面四个原则特征的综合

(1)一对一原则(The oneone principle)。根据这一原则,对于要计数的每一个项目,计数者必须逐次给予一个并且只能有一个区别性的数名称。第一个项目被记为"一",下一个为二"、以此类推至整组对象。计数者不可跳过任何一个应当计数的项目,对任何项目的计数不可超过一次,相同的数名称只能用一次,必须确切地在数到最后一个项目时停止计数。显然准确地计数是个复杂的过程,要求在相继产生的数名词和相继指出待计数项目名称之间精确协调。尽管学前儿童的确常常违背该原则,特别是在计数较多一组项目时,但研究发现,即使才2岁半至3岁的幼儿,也可能对一对一原则至少有部分的内隐的掌握。例如,当他们自己违时.他们有时能够注意到并加以改正,而且也能觉察到他人是否违背该原则。因此,他们之所以出现这种错误,可能是由于操作问题,而非知识的缺乏问题。

(2)稳定-次序原则(The stable-order principle)。当计数一组项目时,应该总是以同样的次序复述数值名。例如,一个人不应有时把三个项目数成"一、二、三",有时则数成"三、一、二"。格尔曼发现,幼儿一般能够遵循这一原则,尽管在他们的计数能力中存在其他方面的局限。

(3)基数原则(The cardinal principle)。这一原则限定,某一计数系列最后所说出的数值是该项目组的基数值。例如,我们可以用这种方式累计至此已经描述过的计数原则:一、二、三-三"格尔曼的研究发现,像一对一原则一样,①当他们较好地掌握了相关的数字词时,在计数项目时,尤其是数目少的项目时,幼儿的确常常遵循基数原则;②计数的信息加工要求有时可能于扰原则使用,从而导致我们低估了幼儿对原则的把握。

(4)抽象原则(The abstraction principle)。这一原则假定,任何事物都是一个有可能加以计数的对象,我们可以计数的对象包括事件、非生物体、生物体以及触摸不到的抽象物等任何一种实体。我们可以发现,幼儿似乎十分乐于计数某一房间里的所有对象,而不管这些对象具在什么性质(如把生物体和非生物体归并在一起),并且为计数起见,往往还把它们都当着等同的没有特征的"事物"

(5)次序无关原则(The orderirrelevance principle)。这一原则规定,在计数时,以什么次序对计数对象进行计数没有关系。例如,在对包括一条狗、一只猫和一只耗子的集合计数时,不管你是从狗数起,称之为"一",还是数到狗结束,称之为"三",你均以相同的数结束计数。稳定次序原则表明,数字名称的次序是不可更改的;次序无关原则则说明,运用这一具有稳定次序的计数过程加以计数的项目次序是不重要的,对这些项目你高兴按什么次序计数都行。格尔曼的研究发现,5岁儿童已有相当明显的关于次序无关原则的知识,甚至3岁儿童也可能内隐地理解这一原则。

近年来,相关的研究很多。一般而言,这些研究基本上支持格尔曼的两个最重要的结论,即∶年龄很小的幼儿已能利用计数作为一种估计数值的方法;年龄很小的幼儿也在其计数行为中表现出一些知识和技能。但在一些比较具体的关于发展水平的确定和解释等问题上,例如儿童从什么时候开始具有特定的某种知识或技能,出现了一些不同看法。不过,这些研究进一步明确这一事实,即这些最初的能力在学前期的确发生了重要的发展变化∶3 岁儿童在估计数值方面可能比我们过去所认为的熟练,4 岁时他们更加熟练,而5或6 岁时则又进一步得到发展。

2. 数值推理原则

儿童早期,儿童不仅习得了数抽象能力,也习得了数推理原则。到这一时期末期,他们可能已经认识到,仅仅改变一组项目的颜色或特性,并不改变集合内项目数。他们也很可能认识到,与此相反,增添项目增加了集合内的数值,取走项目则减少了集合内的数值,并且先增添一个项目后取走一个项目,集合内的数值不变。他们也能够决定两个集合项目之间数值上的相等和不等关系,例如他们能够推断,集合 A和B是否包含相同的项目数,集合C是否比集合D包含更多的项目。他们主要依靠计数来确定这些关系,并且就像在数抽象过程中一样,当集合内包含的项目少且易于计数时,他们一般在数推理上表现得更好。

那么,在皮亚杰的守恒任务上,学前儿童为什么常常以失败而告终呢?新近的研究认为,这种失败并不一定意味着儿童在面临知觉变化时,完全不能对数值的不变性加以推理。研究发现在儿童所熟悉的比较简单的情境中,甚至 3 岁幼儿也表现出某种将数值与外表相分离的能力。

3.数能力的习得

在儿童中期和青少年期,儿童的数能力继续完善和扩展,部分源自学校的正式教育,部分则源自始于生命早期儿童对数的自发学习的延续。在儿童早期显得原始并受情境束缚的技能,随着儿童的发展,变得更加有效及具有更广泛的适用性。3 岁儿童可能只认识到某些简单情境中的数值不变性,7 岁儿童则能够处理他们所可能遇到的任何数量守恒任务。儿童关于如何抽取和推断数值的知识,随着发展也变得更加外显。年龄较小的儿童有时能够觉察出计数或数值推理中的错误,较大的儿童则可能进一步反思这些错误,并明确指出这些错误的原因、它们对结果有何影响以及类似的认识

4. 早期的基础

3 岁和4岁儿童具有如此丰富的数知识和数能力,可能使我们颇感惊讶。而更令人惊异的是,新近的研究表明,甚至婴儿也对数这个维度具有敏感性,并且他们甚至可能进行简单的算术活动

有研究者利用习惯化/去习惯化技术研究婴儿对数的敏感性。例如,首先为婴儿呈现一系列包含有三个项目的幻灯片,直至婴儿习惯化,然后为他们交替呈现一系列三个项目和两个项目的幻灯片。结果发现,婴儿对呈示新数值的幻灯(包含两个项目)的注视时间,长于显示老数值(三个项目)的幻灯。也就是说,对于显示三个项目的幻灯,他们似乎持续表现出注意的习惯化;但对显示两个项目的幻灯,表现出去习惯化。这说明,他们似乎已经能够感知到两类幻灯之间的差异。这种对项目数很少的集合的辨别能力,甚至出现于新生儿身上——到4个月时,婴儿已表现出能够辨别包含4 个和 5 个元素的集合

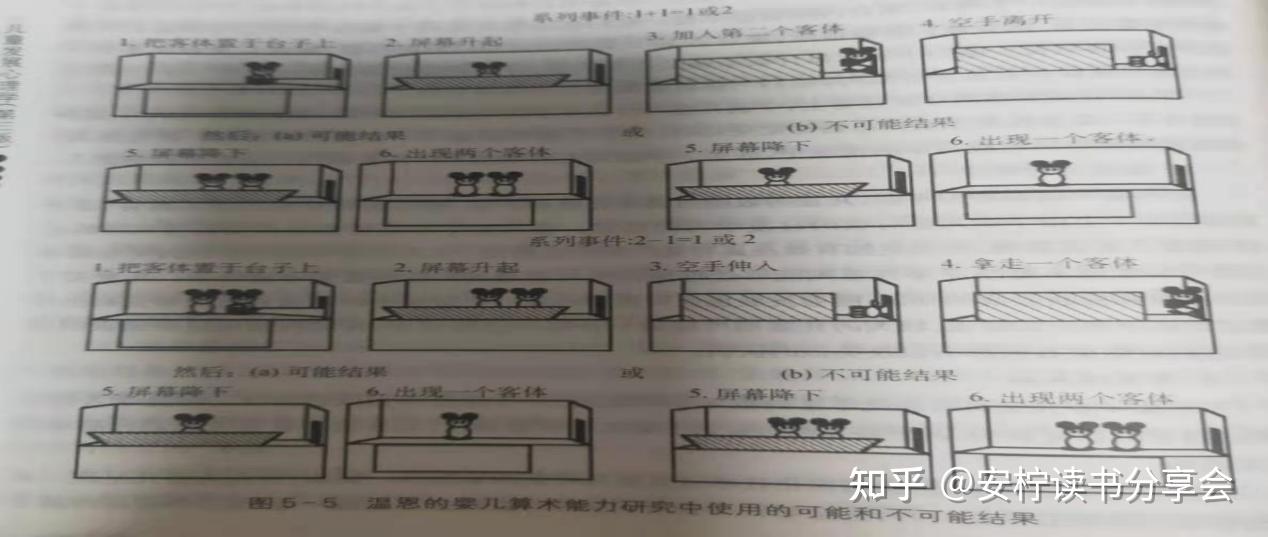

近年来,一些研究还发现,婴儿的数值敏感性似乎不只局限辨别差异的能力。例如温恩 Wynn)认为婴儿不仅能够进行数的抽象,而且能够进行数的推理。具体地说,她相信婴儿能够进行简单的加减法。温恩采用了违背预期的研究范式,来证明她的这一推断。图5-5呈示了加法问题和减法问题的一个例子,两种结果之间的差异在于∶一个是可能事件(1+1=2,2-1= 1),一个是不可能事件(1+1=1,2-1=2)。如果婴儿理解了所包含的算术运算,则他们应预测在移开屏幕时,将应该期望看到某一数量的玩偶;当违背了这一预期时他们应感到奇怪,因此将对不可能的结果注视更长的时间。结果发现,对于加法和减法,5个月的婴儿均对不可能的结果有更长的注视时间。这一研究似乎清楚表明,对于往一个集合增加或减少物体时所应出现的结果,婴儿已经有所认识。但仍然不清楚的是,这种知识和由此而来的预期有多精确

上述研究构思灵巧,执行审慎,所得结果的各个方面已为许多实验所重复。但关于这些结果的解释问题上,仍争议颇多。因此就目前而言,关于婴儿的数能力,特别是算术能力,仍是一个有待进一步研究的论题。

5.基本的数技能∶人类的自然能力? 还是社会影响的结果?

格尔曼等人以婴儿实验为证据,认为基本的数能力可能是我们人类成员普遍具有的自然能力。在格尔曼看来,在这一点上,数可能与语言一样,是一组种系范围内广泛具有的能力,人类在进化过程中已逐渐形成某种特殊的习性和倾向,用以习得这种能力;与客体知识和语言的发展一样,数能力的发展构筑于某种由先天具有的领域特殊性的原则所构成的框架之上,这种原则本身不是习得的,而是使学习成为可能的起始点。

不过,无论先天基础是什么,没有人会认为数能力的发展仅仅是生物学上编制好的能力程序,在没有任何经验的情况下自然展开的结果。格尔曼也极其反对这一看法。正如我们看到,儿童时常自发地练习算术技能,并且他们显然得益于这些经验。各种各样的数概念,也是学校耗费成千上万个小时加以直接教导的重点。如果所有的数知识都从出生开始就已经安排好,则儿童和老师的生活都将省事得多

事实上,跨文化研究也表明,尽管基本的数学原则毫无疑问具有普遍性(在每种文化中都是1+1=2),但不同文化之间,用以表述和处理数值的符号系统可能存在巨大差异。例如,在新几内亚的一些地区,人们使用的是一个用躯体的各个部分表示不同数值的计数系统,计数从一只手的大拇指开始,在到达另一只手的远侧之前,经历 29 个不同的位置。其二,某种文化中用以表示数值的符号方式,可能影响发展过程中数值运算的掌握速度,以及处于成熟水平时,执行这些运算的难易程度。例如,依靠躯体部位计数方法的新几内亚儿童,在数抽象和数推理技能两个方面的发展,通常均慢于西方国家的儿童。类似地,中国儿童在计数的某些方面优于美国儿童,可能是因为汉语比英语使用了某种更一致且易于理解的方式,来表示相关的术语(在英语中,"十几"的数值尤其容易出现问题)。最后,除了单纯的数字系统影响外,文化经历也可能促进或阻碍算术技能的发展。例如,在巴西大街上卖糖果的小孩,由于面对大量必须在高度竞争的环境下又快又准地得到解决的数值任务(买进糖果、确定销售价格、改变价格、适应通货膨胀),因此儿童形成了某种数学计算的敏捷性,这种敏捷性是我们多数人所难以企及的。

三、关于领域特殊性研究的评价

从近一二十年的认知发展研究的进展中,我们可以看到,随着皮亚杰的理论和信息加工理论影响的逐渐衰退,认知发展理论出现了多元化、具体化的发展倾向,它们往往不再把整个认知发展的过程作为自己的解释对象,不再寻找核心原则,而是相对局限于某个探究领域,致力于就一些比较具体的问题作出解答。在这种领域特性理论指导下,新近开展的许多认知发展领域特殊性研究,继承了皮亚杰及信息加工理论指导下的认知发展研究的合理成分;但与传统的认知研究相比,它又不囿于寻求领域普遍性的认知结构观,更加强调领域的特殊性和知识经验的作用,这无疑是观念上的一个重大发展;而且该领域的研究者更加重视在实际情境中的实验研究,因此也体现了发展心理学中日益强调研究的生态效度的发展趋势

由此导致的结果是,在认知发展研究的各个领域,出现了多个相对独立、较小的认知发展理论。毫无疑问,在这些相对专门化的理论指导下,各个领域的实证研究颇有成效,成果倍出,引人瞩目。但这种专门化的代价是,各个认知发展领域的研究者之间在相互交流的问题上,出现了不少困难。源于此,一些学者认为,由于研究的进一步发展需要各领域之间的相互交流和合作,因此,认知发展研究有必要寻找新的认知发展理论的元理论。

第六章 儿童语言的发展

本章中所述儿童语言的发展也可称语言获得(language acquisition,又称语言习得),指的是儿童母语理解和产生能力的获得,主要是母语口头语言说和听的能力的获得。语言按其组成成分来说,包括语音、词汇和句子。此外,语言作为一种交际工具,要使它有效地发挥作用,说者和听者都必须掌握一系列交谈的技能,这就是语用技能。因此,本章分别阐述儿童语音的发展、词汇的发展、句子的发展和语用技能的发展。

语言是一种非常复杂的结构系统,但所有生理发育正常的儿童都能在出生后四五年内未经任何正式训练而获得听说母语的能力,发展速度是其他复杂的心理过程和特征所无法比拟的。因此,儿童是如何获得语言的,在儿童语言获得中什么因素起决定作用,这两个问题引起了诸多学科学者们的强烈兴趣,他们对这两个问题提出了各种不同的理论解释。本章的最后一节将对这些理论作一个简单的评介。

重要术语与关键词 语言发展 语言获得(语言习得) 儿童语音的范畴知觉 儿童词汇使用范围的扩大 单词句 电报句 儿童的句子理解策略 语言获得机制(language acquisition device,LAD)儿向语言

第一节 语 音 发 展

一、语音知觉

最近的研究发现,婴儿对言语刺激是非常敏感的。不到 10 天的新生儿就能区别语音和其他声音,并对之作出不同的反应。如原先已停止吸奶的婴儿,在听到一段语音后又开始用力吸,并且吸吮速率大大增加,而对非语言的乐音则增加不多。另有研究发现,一个正在听成人讲话的生下才1个月的婴儿,其肌肉运动的停顿和成人语流的停顿同步。这些都表明婴儿对言语刺激的敏感性。

婴儿的语音知觉和成人的语音知觉一样,具有范畴性。语言中同一个音(如 b)在不同的情况下,即使是由同一个人发出,也都不完全相同。但我们都把它们知觉为同一个音,把它们归为同一个范畴,以区别于其他的音。人类婴儿从很小的时候起,就具有这种范畴知觉。

研究表明,1个月的婴儿就能在吸吮速率的变化上表现出对【b】和【p】这两个属于不同音位范畴辅音的辨别能力。研究者给婴儿听一个人工合成的音【b】,几分钟后,婴儿对此感到厌倦了,吸吮速率就会下降。这时改变原先的声音,使改变了的声音和原来的声音有的属于同一个范畴,有的属不同范畴,然后根据吸吮速率有无变化来推断婴儿有无范畴知觉。研究者分三种情况改变音节∶(1)改变音节的VOT(即唇松开和声带颤动之间的间隔时间)以致【b】变成了 p;(2)改变原先的 VOT,但仍和原先的【b】属同一语音范畴;(3)用相同的声音。这样的实验表明,在第一种情况下,婴儿吸吮奶的速率有明显增加,而在后两种情况中则没有变化。在第二种情况中吸吮速率没有变化的事实表明,这两个音虽有变异,但儿童忽视了这种变异。这说明1个月的婴儿已显示出语音范畴知觉。另一个研究表明,2个月的婴儿能分辨【ba】和【ga】两个语音范略,但不能分辨同一语音范畴内两个音的区别。

语音范畴知觉在理解语言的过程中具有重要作用,因为只有忽略大量的语音范畴内的变异才能使语言的理解成为可能。否则,我们就无法理解别人的语言。

跨语言的研究还表明,婴儿在没有什么语言经验的时候,能区分所有的语音,包括母语中没有的或在母语中不加区分的音。但长大成人后,人们就只能辨别母语中各个语音的差别。例如,日语中,l和【r】是不加区别的。日本成人不能或难以分辨这两个音,而日本婴儿却能分辨。据此,许多学者认为,人类出生时,就先天具有普遍的、各种语音的范畴知觉,能区分所有的语音对比。语言环境和语言经验加强了其中某些语音的区别能力,同时也削弱其他某些语音的区别能力,以至于最后完全忽略了这些语音的内部差异。这种转变大致发生在生命第一年的结束时。不过经过训练,这种能力可在一定程度上恢复,训练效果随年龄增长面减少。

二、语音产生

1.反射性发声和牙牙学语

新生儿出生的第一个行为表现就是哭。最初的哭是婴儿开始独立呼吸的标志.是对环境的反射性反应,或者是由生理需要而引起的对任何身体上不舒适的一种自然的反应。如当饥饿,口渴时,新生儿就会全身抖动,加深呼吸,引起生理上的哭叫反射。

婴儿的哭声可分为两种∶分化的和未分化的。1个月以内的新生儿的哭声是未分化的,虽然引起哭的原因有好几种,但所引起的哭声基本上并无差别。

国外有人曾做过这样的实验;把这个时期的婴儿分成四组,用不同的方式引起他们哭。在第一组婴儿身上刺针,把第二组婴儿的手脚捆起来,让第三组婴儿处于饥饿状态,把第四组婴儿抱到一定的高度然后迅速下降,分别录下他们的哭声,请教师、医生、学生等辨别这些哭声有无差别。结果表明,这些哭声基本上无差别,音调也差不多。

1个月后,婴儿的哭声逐渐地带有条件反射的性质,出现了分化的哭叫声。不同原因引起的哭叫反射在口舌部位、音高及声音的断续上有了分化,但分化仍很粗略。母亲主要还是从各种不同的线索来推断哭叫原因,如根据上次进食的时间推断出宝宝可能是饿了。

约从第5周起、婴儿也开始发生一些非哭叫的声音,先是发音器官的偶然动作,随后因玩弄自己的发音器官而发出许多非哭叫的声音。最初发出类似于后元音的a、O、u、e等,随后出现辅音h、k、p、m等。这些声普都是反射性的、零乱的,对于儿童来说不具备信号意义。这阶段的儿童只能发这些音和舌等发音器官尚不够发达有关,因为这些音大多是一张嘴,气流从口腔中出来就能发出的,只是随嘴张的大小而形成不同的声音,并不需要舌、唇的复杂运动。凡是需要舌、唇部复杂运动的音,如卷舌音,在这个阶段就没有出现。由于这个阶段的额儿尚无长牙,所以也就没有齿音。但这些音都还不是语音。

大约5 个月左右的儿童进入了牙牙学语的阶段,所谓牙牙语就是类似于成人语言中所他用的那些音节的重复。这个时期的儿童出现和语音极为相似的声音,并能将辅音和元音相结合连续发出,如把辅音 b、m 和元音 a 相结合连续发出,形成 ba-ba-ba,ma-ma-ma,类似爸"、"妈"等单音节语音。其实这些声音对婴儿毫无意义,他们只是以发音做游戏而得到快感。此时恐儿能发出的声音很多、不限于母语的声音,而且不同种族和生长在不同社会文化环境下的所有婴儿发出的声音都很相似。聋儿在此时期也会像正常婴儿一样发出牙牙语,只因拖们缺乏明觉反馈,其牙牙语停止得比正常儿童早。

婴儿约自第9个月起,牙牙语的出现率达到高峰,已能重复不同音节的发音,还能发出同一音节的不同音调。中国儿童此时除了第一声外,其他三声均已出现,如 ēn-én-ěn-èn等。同时开始模仿别人的发音,近似于词的发音增多,如 jiě-jiě、mèi-mèi 等。这时的婴儿还能调节自己的发音以适合当时的情景,当婴儿在小床内看一个运动着的物体和坐在妈妈膝上看这个物体时,其发音不同;坐在妈妈膝上比坐在爸爸膝上的发音又要高些。虽然牙牙语听起来像语音,并常具有升降调,但它们仍然是无意义的,是不能被理解的。

从牙牙语期开始,儿童在发音方面需要经过两个相反相成的过程∶一方面要逐步增加符合母语的声音;另一方面又要逐步淘汰环境中用不着的声音。10 个月以后,生活在不同语言环境下儿童的牙牙语才逐渐分化。到1 岁左右,大多数儿童开始产生第一个能被理解的词。这时牙牙语的出现率开始下降。

关于牙牙学语和随之而来的儿童第一批可被理解的词的语音之间的关系,存在着各种不同的观点。一种是早期行为主义的观点,这种观点认为,儿童在牙牙学语时产生了不限于自己母语的语音,父母通过注意或认可,有选择地强化那些在自己的语言中使用的语音.从而使儿童的语音逐渐接近成人的语音。这种观点有两个无法解决的问题;(1)儿童在早期的牙牙学语中常出现成人语言中的某些音,如【g】和【k】,但在牙牙学语的后期和最初说出的词中,这些音反而很少出现了。(2)牙牙学语中音的出现次序似乎不是父母强化的结果。即使强化能使某些音的出现频率增加,但产生的音的范围、种类不能随强化而改变,即强化不能使儿童发出他原先不能发出的音。另一种较有影响的观点是雅可布森 R。Jakobson 的语音发展理论。他的理论认为,牙牙学语是不受限制的,是儿童对他能发出的音的一种游戏性探索。而真正的词是按要求而发出的,是特定的音的计划和执行。因此,儿童的牙牙学语和以后获得的成人语音无关。最近的研究表明,这种观点也有问题。因为牙牙语越来越接近成人的语音结构,牙牙语的发音特征,特别是后期的牙牙语和早期语言的语音特征之间存在着连续性。开始时,儿童的牙牙学语不受周围语宣的影响,各国婴儿的牙牙语都很相似,但到后期,我们就可辨别不同国家婴儿的牙牙学语。但是,这种现象也不是强化学习所能解释的。有人提出,可能是儿童发音器官的成熟和周围人们对儿童发音的反应两个因素共同决定儿童早期语音的发展。牙牙学语虽然是一种发音游戏,但同时它也是练习发音器官的活动,学习如何控制发音。不过,牙牙学语的主要作用不在于儿童通过牙牙学语掌握特殊的感觉运动技能,学会发某一个特殊的音,而是学习如何调节和控制发音器官的活动,获得一般的发音能力和操作原则。这是以后言语活动中发音的一种准备。

2. 儿童的语音学习和语音规则

我国心理学工作者吴天敏等记录到1至 1.5 岁的幼儿连续音节和近似词的音节增多,无意义的连续音节减少,个别儿童已出现齿音,如发 b心-chT,近似"不吃"。

儿童以什么单位来获得语音以及人们应该以什么来作为儿童语音发展的研究对象呢?20世纪70年代前大部分学者把音位作为儿童语音的获得单位并以此作为研究对象。结果表明,儿童能发出的音位越来越多,它们的出现大致有一个秩序。但这种研究途径带来很多问题,主要是一个音位有很多变体,它们的困难程度不同,很难确定各变体掌握到什么程度才算掌握了这个音位。

还有人认为儿童是通过掌握区别性特征掌握语音的,一旦儿童掌握了两个音位间的区别性特征,他们就能迅速把它扩展到所有按这种特征来区别的音位中去。如果学会了【p】和【b】的对比,同时就学会了【d】和【t】的对比,因为它们都是按是浊音还是清音相区别的。

现在有不少心理学家认为在语言发展的早期,儿童不是学习个别的、孤立的单音,而是学习如何说出一个词,他们是通过学习词来学习语音的,是在语音的相互关系中学习语音的。有人提出,儿童必须先掌握相当数量的主动词汇,然后才能建立他们的语音系统。

在儿童的语音发展到一定的时候,大约是1 岁半以后,他们的语音能力经历了很大的变化。大部分一、二个音节的词,儿童只需听到几次后就能发出。这时儿童获得了把听觉模式转换成自己发音的方法。有人称之为儿童的语音规则或语音过程。这些语音规则是儿童简化语音的程序。儿童用它们把复杂的单词语音简化到自己可发出的水平,因此儿童可能发生许多发音上的错误。儿童语音的进一步发展,就是这些简化过程的逐渐减少,直至说出的单词与原型相符。这些规则或过程可分为两类∶改变和选择。改变包括替代(如把"茶"发成 ta,把"鸡"发成出或ki)同化(把一个词中的两个音变成由同一发音部位或同一方式发出,如把 dog说成 gog,book说成gook)和删除(省略词中的一个音)。选择是避免发某一个音或偏爱发某一个音。此外,在这个阶段.儿童的语音是不稳定的,同一个词可能在不同的时候有不同的发音,常在变化,甚至有倒退的现象。据此,不少学者认为儿童不是在被动地模仿成人的语音,而是在主动地探索,在对语音输入进行各种加工处理,从而形成自己的语音体系。

第二节 词 汇 发 展

8.9个月时,婴儿已开始表现出能听懂成人的一些话,并作出相应的反应。如果母亲抱着婴儿问"爸爸在哪里"时,儿童就会把头转向父亲。对他说"拍拍手"""摇摇头",他就会做出相应的动作。这种以动作来表示回答的反应最初并非对语词本身的确切反应,而是对包括语词在内的整个情境的反应。而且,在这个时期内,词在这个情境的一切成分中是最不起作用的。因此,对8、9个月的儿童来说,只要保持同样的音调,保持习惯情境的一切成分,其中一些常用的词就可以用其他任何词来代替,婴儿也能作出相应的反应。在这里,词是无关紧要的。这说明婴儿还不能把词从复合情境中区分开来。通常到 11个月左右,语词才逐渐从复合情境中分解出来,作为信号而引起相应的反应,这时才开始真正理解词的意义。

这时的儿童虽然开始能理解词义,但还不能说出词。这种不能主动说出的语言也叫被动性语言,被动性语言不能和成人交际。只有当儿童出现主动性语言时,才标志着符号交际的开始,这大约在 1 岁左右。

一、儿童词汇的增加

一般儿童在一岁后开始能说出第一批词,这时儿童才能用语言作为交流的工具。学会说一个词,必须(1)能识别一个相应的概念;(2)能识别一个语言单元;(3)在它们之间建立联系.因此.儿童能说出一个词的标准是∶(1)该词是儿童自发产生的,即不是即时模仿的结果;(2有稳定日接近成人的语音;(3)有比较明确、稳定的意义,在某一对象或情境出现时前后一致地使用某一个词,它具有一定的概括性。儿童最初的词汇量增加缓慢,一岁半到两岁后儿童能使用的词汇迅速增加。这时儿童往往对所有看到的事物都要给予一个名称。国外曾有人统计过儿童从一岁开始产生词以后逐年的词汇量,但由于研究者采取的标准和使用的方法不同,所以结果相差很大。国内目前尚无系统的研究。

国外不少研究者认为儿童最初能发出 50个词是一个重要的发展时期,因为儿童此后就开始能把词组合起来,形成"句子"了。这 50 个词几乎包括所有的词类,其中名词和动词占多数,主要是普通名词。根据纳尔逊(R. Nelson)对美国 18 个儿童的研究,最初 50 个词中普通名词占51%,其余依次为专用名词、动词、修饰词、个人—社交词、功能词。其他大部分人的研究也都表明.儿童最初的词汇中普通名词最多。但也有人得到不同的结果。例如,有人对 10个中国儿童的研究发现,在 22 个月时,有9个儿童的词汇中,名词和动词的量相同或动词多于名词。目前尚不清楚这个差别是由于研究的标准和方法不同,还是有语言和社会的原因。不过,一般来说,很少见到幼小儿童的词汇中动词数量超过名词的。

学前期儿童的词汇量发展迅速,往往只需经过一、两次接触,儿童就能掌握一个新词的意义或部分意义。当儿童遇见一个新词时,这个词总是出现在某一个特定的情境中,它指的是什么,它的意义是什么,可以有许多可能。儿童为什么能立即知道这个新词的意义,而不需等它运用在各种不同的情境后,经过概括逐渐地确定它的意义?有人提出,这是因为儿童具有一些原则,它们限制了许多可能的假设,使儿童只考虑其中的一个或少数几个可能。这些原则有;(1)新词指整个客体,而不是指客体的某一部分或某一特征。例如,儿童在听到"兔子"这个词时,知道它是指整个兔子,而不是指它的头或尾巴,也不是指它的白色。(2)新词是指客体的类别。儿童知道兔子这个词不是指某一个个别的兔子,而是指这一类动物。儿童也知道它不是指兔子和与兔子有关的物体,如兔子在吃萝卜。因此,儿童就能把这个词使用到兔子这一类物体的各个成员,而不使用到与兔子有关的物体上。(3)相互排斥。儿童认为客体只有一个名称,每个名称只指一类客体。因此儿童总是把新词和他不知道名称的事物联系起来,认为新词是指他还不知道其名称的事物,而不把新词当作他已知道其名称的物体的第二个名称。

有人认为,这些原则实际上是儿童在某一个时期形成的一种倾向和策略,儿童并不是在任何场合下都必然遵循这些原则。而且,在儿童的发展过程中,他们会发现这些原则和许多实际情况并不相符,因而逐渐地把它们放弃。

除依靠这些原则外,句法信息也常在词汇发展中发挥引导作用。儿童可根据句法信息了解个词的意义。如从句子的语法框架中了解词的大致意义(听到"把××给我",知道××是一个物体的名称);从语法标记(ing,s,the,a)中知道某个词是表示物体还是动作;从某些动词了解与它相关的名称的意义(如"喝"这个词的主语是一个生命体,宾语是液体)。研究表明,动词的学习常依靠每子的句法结构,句法信息在帮助儿童识别新动词的意义中常起主要作用。

二、儿童早期词汇使用的扩大和缩小

儿童早期词汇的一个特点是词的使用范围的扩大,例如,把所有四只脚的小动物都叫做狗,把许多水果都称之为苹果。克拉克(E.Clark)认为,扩大以物体的外部特征为根据,知觉在词义掌握中起重要作用。而纳尔逊认为扩大以物体的动作和功能为根据,如不仅称狗为狗,葡且把牛、马、羊等能走动的四足动物都称为"狗"。她认为在词义掌握过程中起重要作用的是物体的活动或儿童对物体施加的动作。实际上,知觉特征和功能关系在某一水平上往往很难区分。儿童扩大的范围非常广泛,如有的儿童看月亮是圆的,把窗户上或墙上的圆形图案、圆的饼等圆形物体也都叫月亮。

儿童产生词的使用范围扩大的原因,一个可能是在认知上,即儿童不能区别类似的几个事物,如不能区分狗和猫等几种小动物。另一个可能是儿童语言发展的不足。现有的研究表明,扩大主要出现在词的使用上,而在同样一些词的理解上则很少出现混淆的现象。可见,这时儿童对词的使用范围的扩大,其原因不在认知的缺陷。至于是儿童语言上的哪些问题导致儿童产生词的使用的扩大,学者们也有不同的解释。克拉克早先提出的语义特征假设认为,对于成人而言,一个词的意义可分成很多小的特征,有些特征有的是一般的特征(和其他词共同具有的),有些是特殊的特征。儿童最初学习词时不是一下子掌握所有的特征,儿童并不知道成人关于这个词的全部含义,而认为一个词的词义只是其中某些特征,这样就出现了词的使用范围的扩大。如对"狗",只知"四足"和"能行走"两个特征,因此儿童将全部具有该两个特征的物体都归属于"狗"的名下。以后儿童所掌握的词义特征逐步增加,每一个新的特征限制了这个词的使用范围,直至最终掌握词的完整意义。斯劳宾(D. Slobin)则认为,主要由于当时在儿童的主动词汇中尚无"马"和"羊"等词,而这些动物都具有类似于狗之处,因而临时借用已知词"狗"来称呼,即用旧的形式表达新的意义。

儿童有时还以比喻的方式来使用词。如称娥眉月为"香蕉",实际上,他已掌握了"月亮"一词,仅因半月形像香蕴而以此称呼。可见儿童早期的称谓不仅仅通过扩张来填补词汇的空隙,而且以新颖巧妙的方式来选择物体名称,表现出一定的创造性。

在儿童词义发展中,还出现一种和扩张相反的情况,即把词的使用范围缩小,对事物作过分严格的区分。如"桌子"一词单指自已家里的方桌点,"妈妈"则仅指自己的妈妈。而对某些概括程度较高的词加动物""蔬菜"等、往往只能应用于该范畴中最典型的对象而排斥非典型的对象。如把"狗"和"猫"称为"动物",而不承认蝴蝶也是"动物";称青菜、菠菜为"蔬菜",而不认为辣椒也是"蔬菜"。其原因是儿童对某类事物的基本属性尚未达到适当的抽象概括水平。

词的使用范围的扩大和缩小在 2至6 岁儿童中普遍存在,以后随知识经验的积累和抽氦概括能力的发展,儿童对生活中常用的具体名词词义的理解渐趋完善,但对抽象名词词义的理解尚须长期学习。

三、儿童对几种词类的掌握

上述的一些原则和现象主要表现在儿童学习名词和动词的过程中,以下部分叙述儿童对其他几种词类的掌握,主要是介绍我国学者在这一领域的研究。

1.形容词

形容词的出现比名词晚。3 岁前儿童在听到一个形容词时倾向于把它理解为客体的名称.而不是客体的特征。即使在形容词和客体特征间建立了联系,最初也不能把它扩展到其他客体上.如猫的白色不能扩展到牛奶的白色。而且扩展也有一个过程,先是扩展到同一类事物然后才扩展到其他事物,即它的概括性不断提高。因此,虽然2岁后儿童使用形容词的数量随年龄增长而发展,但从 4.5 岁开始才增长较快。

儿童使用形容词发展过程有如下特点∶

(1)从物体特征的描述发展到事件情境的描述。儿童最早使用的是描述物体特征的形容词。其中颜色词出现较早,但各种颜色词不同时出现,其顺序大致为∶①红;②黑、白、绿、黄;③蓝;④紫、灰;⑤棕。其次使用的是描述味觉、温度觉和机体觉的形容词。在描述味觉的词中,出现顶序依次为∶①甜;②咸、苦;③酸;④辣。描述温度觉的词出现顺序依次是∶①烫;②热和冷;③凉。描述机体觉的词出现顺序依次为∶①痛、饱、饿;②痒、馋。接着使用的是描述动作快、慢 轻轻的)和人体外形的词(胖、瘦、老年、年轻、高、矮)。最迟使用的是描述情感及个性品质的词(高兴、快乐 、好、凶、坏、认真、勇敢)和描述事件情境的词(安全、危险、难)。

从出现频率看,凡使用越早的词其出现频率也就越高,反之亦然。

(2)从单一特征到复杂特征。以人体外形特征中"胖、瘦"与"老、年轻"两对形容词为例,前者3.5岁就能使用,后者则到4.5 岁、5.5 岁才先后能使用。胖和瘦是单一的特征,而老、年轻则是人的外形的多种特征的综合。

(3)从形容词简单形式到复杂形式。汉语的形容词有简单形式和复杂形式之分。简单形容词是形容词的基本形式,包括单音节形容词(如红、快、好等)和一般双音节形容词(如干净、整齐等);复杂形式包括叠用形容词(如红红的)、加词于形容词前后(如雪自、红彤彤)、形容词中嵌入数字或配音字(如乱七八糟)等形式。儿童在语言发展过程中一般先学会使用形容词的简单形式,而掌握复杂形容词往往落后很久。

国内外对儿童获得空间维度形容词的研究的结果基本一致;

(1)空间维度形容词大/小、长/短、高/低等的获得有一定的顺序。中国儿童获得顺序为;①大小;②高矮、长短;③粗细;④高低;⑤厚薄、宽窄。这与国外研究结果大同小异。这种获得顺序的普遍性可能取决于两个因素∶一是形容词词义的复杂性,二是形容词在成人和儿童语言中的出现频率。空间形容词都是对一个或一个以上维度的物理延伸程度的描述。其中大小能指谓任何一个维度或全部三个维度的物理延伸度,是最简单最普遍的一对,其余各对因只能对某一特定维度加以描述,使用时必受限制,故大小一对首先获得。

(2)成对的两个形容词不一定同时获得。成对的形容词表现出两极性的特点。通常把用来表示延伸度大的一端的词称为积极形容词,另一端的词称为消极形容词。如在大/小、高/矮、长/短中,大、高、长为积极形容词,小、矮、短为消极形容词。儿童在对各维度的选择和辨别作业中,往往倾向于选择词对中积极的一方,即大/小中大的一方,高/矮中高的一方。其原因可能有以下几个方面∶第一,儿童最先获得的是一对成对反义词所属的范畴,如长/短属长度,高/矮属高度。而对同一范畴两个词的相对意义不能区分。第二,在成人词汇中,积极词的频率高于消极词,人们习惯说"A比B高","C比D长",而非"B比 A矮","D比C短"。第三,由干积极词所描述的是延伸度大的一端的物体,容易引起儿童的注意,使儿童产生一种优先选择显著对象的非语言倾向。

(3)儿童在词汇发展过程中容易发生不同维度形容词的混淆,如以"大"代"高",以"小"代"短",以"短"代"矮"等。时.离原特构树模。

2.时间词

(1)表示时间阶段的词。3 至6 岁儿童首先理解今天、昨天、明天,然后向更小的阶段如上年下午、晚上,上午×时、下午×时、晚上×时,以及更大的阶段如今年、去年、明年逐步发展,到6岁已全部掌握。

(2)表示时间次序的词。儿童对于"正在"、"已经"、"就要"这三个常用副词的理解,是以现在为起点,逐步向过去和将来延伸,先理解"正在",然后理解"已经",最后为"就要"。

在一般情况下,单一的时间词"先"、"后"比合成时间词"以前"、"以后"先掌握。但同一个词由于所处语言环境不同,儿童在理解上有难易之别。凡句子中动作者出现的次序和实际动作的次序相一致的顺向句,如大娃娃先走,小娃娃后走,就容易被儿童所理解,而二者次序不一致的逆向句,如小娃娃后走,大娃娃先走,就不易被理解。

3. 空间方位词

国内已有的研究表明∶儿童获得空间方位词的过程体现了一个逐渐分化的过程。儿童最初把几个表示不同维度的词混淆在一起,以后逐渐分化出表示各个维度的空间词,最后又在各个维度表示相反方位的词之间分化。

儿童掌握空间方位词的水平随年龄增长而提高,提高最快的是在3岁至4岁之间。其获得空间方位词的大致顺序为"里"、"上"、"下""后"、"前"、"外"、"中"、"旁""左"、"右"。其原因可能是受"语义复杂性"和儿童的"非言语策略"的影响。如词表示的是简单位置的词,而不涉及两个物体按某特定方向相联系的概念,该词的获得就早,反之则迟。其次,如词所表示的意义和儿童的"非语言策略"相一致,在这种情况下,儿童要学习的东西就相对少些,词义也就变得相对简单而较早获得。如不一致,儿童对词的正确反应就必须放弃"非言语策略",这似乎又相对增加了词义复杂性,获得就要晚些。此外,儿童对空间词汇的理解先于产生,越是年幼的儿童,其理解和产生的差别就越大,大约从4岁起,两者的差别逐渐缩小

4.指示代词

指示代词的指称对象是不固定的,需随语言环境的变换而转换。同一个对象或处所,当它和说话者相距较近时,就用"这"或"这边"指称,而相距较远时,就应该用"那"或"那边"指称。就交谈双方相对位置来说,如果说话者和听话者以一定的距离相对而坐,则说话者用"这"或"这边"所指称的对象,听话者就应当用"那"或"那边"来指称。因而,对指示代词指称意义的直正理解应该表现在能根据语言环境的变化随时调整参照点,从而正确判断词所指的对象或方位。

我国的有关研究发现,幼儿对"这"、"这边"、"那"、"那边"的理解没有先后差异,而语言情境的不同及儿童的自我中心对指示代词的理解具有明显的影响。当幼儿作为听话者和说话者坐在同旁时对指示代词的理解最好,作为旁听者坐在说话者和听话者中间时理解成绩属中,作为听话者坐在说话者对面时成绩最差。其原因是,当幼儿和说话者坐在同旁时,这时以说话者作为参照点和以他们自己作为参照点是不矛盾的,不需要作任何转换,这正好符合自我中心的表现特点,因而作业难度最低。而当幼儿和说话者面对面坐时,被试必须作参照点的逆向转换,即必须把对方所说的"这"或"这边"理解为自己的"那"或"那边",这对有自我中心和选取近物倾向的幼儿来说,和作业要求矛盾太大,所以难度最高。当幼儿坐在说话者和听话者中间时,既不可能完全以自己为参照点,不作任何转换,也不需要作逆向转换,其难度介于其他两种语境之间。研究表明,幼儿真正掌握这两对指示代词在各种语言环境中的相对指称意义是有较大困难的,即使7 岁组的儿童,在和说话者面对面坐时,对四种指示代词的理解正确率还是很低。

5.人称代词

人称代词中的"我"、"你"、"他",以及与之相应的物主代词"我的"、"你的"、"他的"所指意义和一般名词不同,具有明显的相对性,需随语言环境和交谈者角色(说话者、听活者、第三者)的变化而变化。要理解这些词,儿童不仅要有相应的语言能力,还须进行复杂的智慧活动,要随时调整和转换理解的参照点

我国朱曼殊等考察了儿童在各种情境下对人称代词的理解,结果表明;幼儿不论其作为其他三人交谈的旁观者或是自身实际参加三人交谈,充当听话者和第三者的角色,都对"我"理解最好,"你"次之,"他"最差。当幼儿参加交谈充当第三者时对人称代词的理解要比充当听话者时差。特别是在自身参加交谈充当第三者时,即使是 5.5 岁左右的儿童也难以理解别人所说的"他"就是指自己。这说明不同的语言环境要求儿童作不同程度的参照点转换时,转换程度越高,理解成绩就越低、

6. 量词

量词是表示事物或动作单位的词。它按表示事物单位和表示动作单位的不同而分成物量词和动量词两大类。物量词又可根据其使用特点分成个体量词、临时量词和集合量词等。

量词运用的普遍化和多样化是汉语的一大特点。我国已有研究表明,各年龄儿童对三类量词的掌握是不平衡的,表现出一定的发展顺序。4、5 岁儿童最初掌握的是个体量词,其次为临时景词和集合量词。

物量词的使用必须遵从"数词+量词+名词"的公式。3、4 岁儿童仅能使用少量高频量词·只""个"",并表现出对它们的过度概括。实际上他们尚未对量词和名词的搭配加以注意。5岁左右儿童虽已开始注意到量词和名词的搭配,但还没有掌握正确的搭配方法。他们常采用的一种策略是,根据名词所指事物的动作或功能,以动词作为量词来使用。如将"一辆自行车"说成是"一骑自行车",将"一朵云"说成是"一飘云"。另一种策略则是根据名词所指事物的状态,用形容词作为量词,如将"一桶水"说成"一满水"。他们还常常错误使用量词,如将"一列火车"说成"一条火车"

6岁儿童已能初步根据事物的共同特征进行分类,因此不少儿童就根据事物的类别标准求选择量词。如把"车"、"飞机"等统统以辆计量,因为都是交通工具。

7岁儿童开始认识事物间的简单关系,在临时量词的测查中,多数儿童已了解到与名词搭式的量词需要借用表示容器的名词,说明已掌握了临时量词的使用规则,因而能正确地选择相应的量词。例如,有些儿童对"一筐菜"这张图片中的"筐"不会命名,当主试告诉他这是筐时,他就会说"一筐菜"。

第三节 句 子 发 展

一、句子的产生

大约在一岁半时,当掌握了一定数量的单词以后,儿童就开始把两个词组合起来形成"句子",这是儿童语言发展中的又一个里程碑。这时儿童对词的组合已遵循一定的规则,而不是任意的。因此,一般认为这是儿童句法的开始。在开始的一个阶段,儿童只能一次说一个词,表达成人要用一句话表达的意思,这可称之为单词句(单词语)。以后,儿童句子的完整性和复杂性逐渐增加。

按儿童所讲的语句结构的完整性和复杂性,句子可分为不完整句、完整句和复合句几个层次。

1.不完整句。不完整句指表面结构不完整,但能表示一个句子意思。这里主要指单词句和电报句。这种句子的出现率在 2 至6 岁范围内随儿童年龄的增长而逐渐下降。

(1)单词句。儿童在1岁到1.5 岁左右开始说出有意义的单词,看到父母时能分别叫"爸爸"和"妈妈"。已能在不同情况下正确称呼一些经常接触的人和物,表现出一定的分化和概括。但最初这些单词只是作为事物或动作的一般标志,随后不久就出现了单词句。

单词句是指儿童用一个单词来表达一个比该词意义更为丰富的意思。如儿童用单词描述某个情境、事件,或表达自己的愿望、感觉状态等,往往是成人需要用一个句子才能表达的内容。中国儿童在学单词和使用单词句时习惯用叠音词,如"球球"、"抱抱"等。当儿童说"球球"时,在不同的情境下可能表示几种不同的意思。如"这是球球""我要球球",或"球球滚开了"等。儿童有时还能用不同语调来表示描述、请求、提问等各种语用意图。

单词句具有以下特点:一是和动作紧密结合。当儿童用单词表达某个意思时常伴随着动作和表情。如要妈妈抱时,在说出"抱抱"的同时,会向妈妈的方向伸出两臂,身体前倾。因此有人称单词句为"言语动作"。二是意义不明确,语音不清晰。成人必须根据非语言情境和语调的线索才能推断出意思。三是词性不确定。虽然最先学到名词,但使用时不一定当名词用。如"嘟嘟"既可作名词来称呼汽车,又可作动词表示开车。又如"老奶奶""小白兔",按语法说,"老"、"小""白"都是形容词,但单词句阶段的儿童实际上是把整个词组作为名词使用。由此可见,在单词句时期,儿童实际上并没有关于句子结构和语义范畴方面的知识,只不过是用单词对整个情境作笼统的表述

(2)电报句。约从1.5 岁到2 岁开始出现了由双词或三词组合在一起的语句,如"妈如鞋"、"娃娃排排(坐)"等。这种句子在表达一个意思时虽较单词句明确,但其表现形式是断续的、简略的、结构不完整的,好像成人的电报式文件,故统称为电报句。这时的儿童主要使用名词、动词、形容词等实词,而具有语法功能的虚词,如连词、介词等很少使用。

双词句的发展起先是缓慢的,而以后发展急剧增加。布雷因(M.Braine)从一个儿童语言发展的研究中看到自 18个月起,儿童每月的双词句总数分别是 14、24、54、69、350、1400 2500……,在较短的时期内出现了词的大量组合。

关于儿童在电报句中的组词根据,目前最有影响的一种假设是"语义关系说"。布朗 RBrowm)认为儿童在电报句中所表达的是以儿童早期对事物间关系的认知为基础的语义关系。儿童用一定的词序来表达一定的语义关系。说英语和说汉语的儿童,在施事和受事的关系中,施事在受事之前;在所有者和所属物的关系中,所有者在所属物之前。这说明儿童不仅知道两个词的孤立意思,也知道关系。儿童不是在学习特定的顺序,而是在学习怎样处理语义关系。布朗从许多语种儿童的电报句中发现其中所表达的语义关系具有高度的一致性。在双词句中所表达的有十一种关系,按性质可分属两大类。第一类为指谓形式,包括称呼(这狗狗)再现(还要糖糖)、不存在(饼饼没了)、指示物体(那个本本),这与称呼类似。第二类为关系形式,包括施事和动作(弟弟吃)、动作和受事(开车车)、施事和受事(妈妈(穿)鞋鞋、动作和位置(坐椅椅)物体和位置(糕糕桌)、所有者和所属物(妹妹球球)、物体和属性(大皮球)。这些语义关系都是以儿童早期对外界事物间关系的原始的、普遍的认知为基础的。至于儿童在此时期是否真正具有施事—受事、所有者—占有物等语义范畴的知识,则尚无充分的事实根据。

2.完整句。在单词句和电报句阶段,儿童能运用词或把两个词组合起来粗略表达语义关系。下一步,儿童要学会区别和表达意义的细微差别,要作意义的调整,这种调整能大大增加意义表达的精确性。这些差别对各种语言来说是不一样的,因此在后期的语法发展中,则会随着各种语言结构的差异而表现出不同语种儿童在掌握句法上的差异。对此我国心理学工作者做了大量的研究。研究表明,完整句随年龄增长而增长,2 岁儿童的话语大部分是完整句,3岁儿童的话语已基本上都是完整句。句法发展的过程是从无修饰语的简单句到有修饰语的简单句再到复杂句。

(1)简单句。简单句是指句法结构完整的单句,包括没有修饰语和有修饰语两种。没有修饰语的简单句有主谓句(他觉觉了,意思是∶他睡觉了)、主谓宾句(妹妹读书)、主谓双宾句(阿姨给××糖)。1.5岁到2岁的儿童在说出电报句的同时开始能说出结构完整而无修饰语的简单句。2岁儿童在句子中极少用修饰语,有时即使形式上似有修饰语,如"老伯伯""大积木"等,实际上是把整个词组当作一个名词来使用的。随着儿童年龄增长,儿童无修饰语的简单句逐渐减少。

有修饰语的句子包括简单修饰语和复杂修饰语两种。2.5 岁儿童已开始出现一定数量的简单修饰语,如"两个娃娃玩积木"、"我也要升大班"等。3 岁左右儿童已开始使用较复杂的修怖语,如名词性结构的"的"字句∶"我玩的积木",介词结构的"把"字句;"小朋友把钢笔交给阿姨",以及其他较复杂的时间、空间状语句∶"我家住在很远很远的地方。"3.5 岁儿童使用复杂修饰语句的数量增长最快,约为3岁儿童的两倍,达 14.03%。这说明使用复杂修饰语的能力从此开始显著增强。以后直到6 岁虽逐年有所增长,但增长幅度不大。

(2)复杂句。复杂句指由几个结构相互连结或相互包含所组成的单句。中国幼儿语言中出现的复杂句有以下三类∶一是由几个动词性结构连用的连动词。即句子中几个动词共同说明一个主语,动词表示的动作由同一主语所发出∶如"小朋友看见了就告诉人民警察"小红吃完饭就看电视",2 岁儿童开始能说出连动句。二是由一个动宾结构和一个主谓结的套在一起,动宾结构中的宾语充当主谓结构中主语的递系句。如"老师教我们做游戏"。2 .5岁儿童开始能说出这样的句子。三是句子中的主语或宾语中又包含主谓结构的句子。

如两个小朋友在一起玩就好了"。三类句子中第一、二类的出现频率较高。儿童在2.5 岁时已开始使用这几类结构,但数量极少,以后逐年增长。这些句子的发展将延续到入学以后。

3.复合句。复合句是指由两个或两个以上的意思关联比较密切的单句合起来而构成的句子。中国儿童在2 岁时开始说出为数极少的简单复句,4 至5岁时发展较快。

复合句主要有联合复句和主从复句两大类。联合复句是儿童比较容易掌握的,在联合复句中出现最多的是并列复句。如"爸爸排排坐,颖颖饭饭";"我没有看过电影,我只看过电视"其次是连贯复句和补充复句。连贯复句指前一分句和后一分句说明的事是连续发生的,前后分句的次序不可调换,如"吃好饭以后,我在家里找小华玩了一会儿,就看电视了"。补充复句,如"我搭东西,我搭桥"。主从复句反映了较复杂的逻辑关系,因此对儿童来说是较难掌握的。在主从复句中出现较多的是因果复句,如"这个本子坏掉了,不好玩了";"小朋友看到小佳好玩,就都喜欢她"。在各年龄组间复合句的复杂程度有差异,年龄越大结构越复杂,但在句型分布上没有明显的差异。

幼儿的复句中最显著的特点是结构松散,缺少连词,仅由几个单句并列组成。虽然多数汉语的联合复句允许省略连词,但主从复句多半需要连词。儿童在3 岁时开始使用极少数连词,以后虽逐年有所增加,但直到6岁,使用连词的句子仍不多,仅占复句总数的四分之一左右。

复句中连词使用的发展不仅表现在出现频率上,还表现在所用词汇的丰富性和复杂性上。3、4岁儿童使用最多的是"还"、"也"、"又"、"以后"、"只好"等,到5、6 岁时出现了"因为""为了"、"结果""要不然""如果"等说明因果、转折、条件假设等关系的连词,也出现了"没有…有……""如果……就……"等成对连词。

研究发现儿童各类结构的话语出现的次序和发展的趋势大致为∶不完整句→主谓、主谓宾、主谓补句→主谓双宾句、简单修饰句、简单连动句→复杂修饰语句、复杂连动句、递系句、宾语中有简单主谓结构句→复合句、宾语中有复杂主谓→主语中有主谓、联合结构。

二、句子的理解

在语言发展过程中,句子的理解先于句子的产生。儿童在能说出某种结构的句子之前,已能理解这种句子的意义。未满1岁的儿童还不能说出有意义的单词,却已能听懂成人说出的某些词语,并对之作出恰当的动作反应。1 岁以后,在尚不能将单词组合成双词句时,已能按照成人的要求做出相应的动作。如对"摸摸小兔子"、"敲敲小鼓"、"亲亲娃娃"等指令都能正确执行。这些指令中所使用的名词和动词均不相同,儿童能作出区别性反应,可见此时已不仅是对句子中某个单词作出反应,而是能听懂话语中的多个词义和它们之间的关系了。

2、3 岁的儿童喜欢和成人交谈,喜欢听成人所讲的简短童话、故事、儿歌,并能记住它们的内容。这时儿童不但能理解和直接感知的事物有关的话语内容,而且能理解对其未直接感知而熟悉的事物的描述内容。因此,成人能利用语言作为向儿童传授知识经验的工具。

1.儿童对复杂句子的理解

4、5 岁儿童已能和成人自由交谈,但对一些结构复杂的句子,如被动语态句(珍珍被小明推)和双重否定句(小朋友没有一个不来)则还不能很好理解。儿童到6 岁时才能较好理解常见的被动语态句,11 岁时对各种类型的被动句都能理解。儿童 4 岁前已经能理解简单的否定句,但对基本的双重否定句则要到 6、7 岁才能理解。随着双重否定句的句法、语义复杂性的增加,理解的年龄还要延后。

儿童对各种复合句的理解也有一个过程。国内的一些研究表明,4 岁儿童能理解并列复句("还"、"不是……而是"),6 岁儿童基本上能理解递进复句("不但……而且"),不过他们还不能理解选择复句("或者……或者"、"不是……就是")。稍后,他们能理解条件复句("如果……那么"、"只有……才")和因果复句("因为……所以")。让步复句("虽然……但是")要到7、8 岁时才能理解。理解的顺序主要取决于各种复句所表达的事物关系的复杂程度和理解这种关系所需要的认知活动的困难程度。同时,句子的句法复杂性、句中所用连词的特点对复句的理解也有一定影响。

2. 理解策略

儿童常采用策略去理解他们听到的句子。这些策略是他们从知识经验和语言经验中概括出来的一些简便的方法、一些规则。在使用策略理解句子时,儿童并没有经过仔细地分析句子的结构和词与词之间的关系,就可迅速地对句子作出解释。因此儿童能理解一些他们并没有掌握其结构的新句子,但有时也会因此而产生错误的理解。儿童理解句子的策略大致有下列几种,不同年龄阶段儿童使用的策略往往会发生变化。

事件可能性策略。这是年幼儿童在开始理解句子时采用得比较多的一种策略。它指儿童只根据词的意义和事件的可能性,而不顾句子的句法结构来确定各个词在句子中的语法功能和相互关系,如动作实施对象、动作实施者等。例如当要求儿童对"人拍球"、"球拍人"这对句子用玩具进行操作时,2至3岁的儿童同样做出人拍球的动作。在理解不可能句,如"用小羊打鞭子"时,儿童常根据两个名词的有无生命从而把它理解为"用鞭子打小羊"。"事件可能性策略"使得儿童把本来描述为不可能事件的句子当作可能性事件来处理。他们只对词与词之间的意义关系作出反应而不顾及词序,因而这种策略也是语义策略。

② 词序策略。词序策略指儿童完全根据句子中词的顺序来理解句子。它出现在事件可能性策略之后。国内外的研究发现,5、6岁儿童在经常使用主动语态句的过程中,已形成一种把句子中出现的名词—动词一名词的词序当作施事一动作一受事来进行句子加工的策略,因此常将被动语态句"女孩被男孩推倒"理解为主动句"女孩推倒男孩"。词序策略也常被儿童应用来理解双宾句和描述事件出现顺序的句子。前者如把""给娃娃一只猫"理解为把娃娃送给猫。后者如把"在大娃娃上车前小娃娃先上车"理解为大娃娃先上车,小娃娃后上车。词序也影响儿童对与格可逆句的理解。4.5岁和5.5 岁的儿童对三种动名词序句(动词、名词、名词;活词动词、名词;名词、名词、动词)的理解存在着显著的差异。除了动名词序外,介词词序也可影响儿童对句子的理解。如5.5岁至7.5 岁的儿童,对介词在第一个名词前的与格可逆句送给小狗花猫"")的理解和对介词在第二个名词前的与格可逆句("花猫送给小狗")的理解存在显著差异,他们在理解部分与格句和工具格句时常使用将句子中第一个名词作为移动物的词序策略。

3. 非语言策略

儿童在理解句中某些词的词义时常使用一些非语言策略。如克拉克在一个关于"in""和"under"的理解研究中,给年幼儿童一些玩具和参照物,要求儿童按实验者指导语把玩具放在参照物的适当位置。结果表明儿童是按以下两个非语言策略放置的;

① 如果参照物是容器,儿童就喜欢把玩具放在它里面。

② 如果参照物有一支撑面,儿童就喜欢把玩具放在它上面。

这种非语言策略往往容易使人们以为儿童已经掌握了 in 和 on。

预期"也是非语言策略的一个方面。儿童在具有了关于周围世界的知识以后,在理解时就要受到知识的影响,也就是说理解前有个预期。他们往往不顾句子的结构和实际内容,而只是根据自己对事物间关系的比较稳固的看法来作出主观预期的回答。如对"张老师被小华背着去教室,他的腿跌伤了",要求回答谁背谁时,7岁左右的儿童仍认为是张老师背小华,小华的腿跌伤了。国外的研究表明∶儿童对和预期相符的句子回答得要比和预期相反的句子好。对年龄较大的儿童来说,首先起作用的是预期。在同一预期水平内,才是语言结构起作用。

根据国外的研究,儿童最初常用事件可能性策略理解句子,句子的句法结构对他们的理解几乎不起作用。他们只注意句子中的几个实词,把这几个实词根据事件可能性加以组合,从而解释句子的意思。3岁后开始产生词序策略,从句子的表面结构中获取句子的语义信息。到一定年龄(有的研究说是4—5岁,有的研究结果是5—7 岁),儿童有强烈的词序策略倾向。在儿童能根据句法结构理解句子以后,他们对句子的理解仍会受语义内容的可能性和预期的影响。儿童通过这些策略的使用,逐渐发现对一些语言结构复杂或特殊的句子,如使用这些策略往往会导致错误的理解,因此,需要学习新的规则,并把一切规则组成一个系统。在遇到句子时,根据各种信息线索,确定采用何种规则,对句子进行分析、解释。

第四节 语用技能的发展

语言是一种交际工具。为了达到交际的目的,人们除了必须掌握语音规则、句法规则和词汇外,还必须掌握应用的知识技能。因为语言中的许多现象并非都能由句法和语义所能解释。它和说者、听者的条件以及交谈时的具体情境有关。因此,语言应用的技能,即语用技能的发展也是儿童语言发展的一个重要方面。在语言习得过程中,儿童在学习语言符号系统本身规则的同时,也在学习如何根据社会和交往的要求使用这个符号系统。除了学习说出正确的句子外,还要学习如何说得合适。儿童的语用技能问题从 20世纪 70年代后,逐渐受到研究者们的重视,但相对于儿童语言的其他方面,研究成果还比较薄弱。

研究发现,儿童在获得语言之前,已能用别的方式与他人交流。成人用姿势来和儿童进行交流.常以指着一个物体的动作来引起 7 至 8 个月婴儿的注意。随后不久,婴儿也能用指点和姿势作为早期交流方式。到第一年末,婴儿不仅用指点、姿势说明物体的存在和"请求"得到某个物体,同时还能检查自己的姿势能否引起成人对该物体的注意。如用力拉着不在意的父母的手或交服并再指着该物体。到单词句和双词句阶段,词和姿势结合而成为有效的交流方式。同时还能用不同语调来表示自己的意图,如以升调表示提问、降调表示命令或要求。

随着儿童认知和语言能力的发展,以及社会交往能力的发展,儿童不仅能用语言作为交流的工具,而且他们的语用技能也逐渐发展完善。

一、选择和调节

由于交谈的场合不同,听者的知识、能力和当时需要不同,以及说话者和听话者关系的不同等等,说话的内容和形式都应该有所不同,这样才能够达到有效交流的目的。做出这样的选择和调节,要求说话者对情境状况作出判断,对听者已经知道什么,需要了解什么等等进行假定,然后根据这些判断和假定改变信息的内容和形式,这是语用技能发展的一个重要方面。

皮亚杰在提出儿童的自我中心问题时,就涉及儿童的语用技能。他认为,由于儿童的思维是自我中心的,因此妨碍他们在说话时考虑听者的情况。儿童在一起时,每个儿童都在讲自己正在做或准备做的事,既不注意别人说什么,也不关心自己的话语是否被别人注意、理解。在一个研究中,实验者对儿童讲一个故事,要求儿童把这个故事讲给另一个儿童听。这时,5、6岁的儿童也常会遗漏很重要的信息,因此成人往往不能理解他们的讲述,但他们自己却以为讲得很好,听的人也以为自己已经理解了。皮亚杰把儿童的这种言语称之为自我中心言语。 2—6岁儿童的自我中心言语往往多于社会性言语。有人验证了皮亚杰的观点,认为学前儿童说话时还不能考虑听者的特点和需要。到7、8 岁后才能用不同的方式对不同的听者解释游戏规则。

但是,有许多研究都证明学前儿童已经能根据语言、非语言情境和社会交往的要求来调节自己的话语。

国外的一个研究发现,2 岁儿童已表现出巧妙的交流能力。第一,他们对有效交流具有决定意义的情境很敏感。儿童选择与之交谈的对象有几类;当时正在相互交流或在一起玩的;当时没有和其他人发生联系的;能相互看到或距离不远而对方正在注视自己的;双方对所谈及的事物都较接近的。由于他们能较谨慎地选择交流情境,故能有效地引起对方的注意。第二,儿童能知觉到交流情境的困难并对谈话作出相应的调整,如当视觉上有障碍物时就比情境顺利时讲得较详细些。第三,儿童还能根据听者的反馈对谈话作适当调整,当发现听者没有作任何反应时,会以一定方式重复所讲的消息。

国外有人发现4岁儿童就已能适应听者的能力而调整其谈话内容。当4 岁儿童分别向2岁儿童和成人介绍一种新玩具时,其语句的长度、结构和语态都不相同。对于2 岁儿童,话语监短,多用引起和维持对方注意的语词,如"注意"、"看着",谈话时表现自信、大胆、直率。告诉的是有关的事情,给他们指导,如怎样玩玩具。对于成人则话语长,结构较复杂,较有礼貌和谨试。所讲的往往是自己的想法,想从成人那里得到信息或帮助。可见 4 岁儿童已初步学会了有效交流的基本规则之一,即必须使自己的话语适应听者的水平。

我国的一项研究表明,幼儿园大班6岁儿童也具备这种能力。教师用七个标准句向几童讲述玩具的玩法,然后要求他们分别对教师、同班同学和中、小班儿童进行介绍。结果儿童除采用这些标准句外,还增加些补充说明,但对教师的补充说明最少,对小班儿童的补充说明最多。他们对教师多用陈述句,语气较礼貌,对同班儿童陈述句减少,祈使句、疑问句增加.对小班儿童陈述句更少,祈使句更多。

良好的语用技能还要求说话者根据事物所处的具体情境而调节自己的言语。例如同一丶物体,在不同的情境中应该有不同的称呼。国内的一项研究表明,同一块黄色圆形积木,5、6岁儿童就能根据在它旁边有些什么其他积木而改变对它的称呼,但还不够完善;7 岁儿童能在比较复杂的条件下对自己的表达方式进行调节,有时称这块积木为黄积木,有时称它为圆积木,有时称它为黄的圆积木,甚至大的黄色圆积木。

研究还表明.儿童在叙述自己不熟悉的事物时,他们在根据听者的情况选择、调节自己言语这一方面的表现不如他们在叙述熟悉的事物时。这是因为儿童的信息加工能力有限,在要求儿童叙述不熟悉的事物的情况下,他们的语言产生本身比较困难,这时,儿童集中注意于如何正确表达,就不能同时应付语用方面的要求。这可能是各人研究结果不同的原因之一。

二、会话和连贯

语言的使用主要表现在会话、交谈中,在会话时,会话双方需用一些规则发起并维持谈话说话者需依靠从听者那里得到的反馈调节自己的言语。

说话者首先要引起对方的注意,并知道对方是否在听自己说话。儿童在3 岁前就开始学会了其中的某些方法。他们在开始说话前,先叫对方的名字(如"妈","妈妈")使对方注意他们的说话。有时他们用问题(如"对吗?")确定对方是否在听。会话中还必须了解对方是否理解自已的话语,根据对方是否理解的反馈,及时调节会话的内容和形式。有人对17 至 24个月的儿童进行交谈,发现他们已经能对成人的不同反馈作出不同的反应。例如,对儿童的请求;成人或者提"什么"问题、或者不顾儿童的请求,把儿童的请求不恰当地改成一句陈述句。儿童能对这两种反馈给予区别对待。对"什么"问题,儿童多用重复原句,而对成人的后一反馈儿童有时重复原句,有时则改变表达形式。但另一项研究发现,当听者发出不理解的反馈时学前儿童多半是沉默或多次重复,小学生才能把原句修改,作出更详细的陈述。研究结果的不同,是由于交谈内容、反馈方式条件的不同。同时,这也说明儿童这方面的能力有一个逐渐发展的过程。

在交谈中,说话的人还需利用前面话语的语义和句法信息,使自己说的话和前面的话语保持同一话题,有时还需具有共同的语言形式,使双方的话语具有连贯性。这种能力在儿童2岁至3岁时有很大进步。这时、不论前面是问题句还是陈述句,在语义上和前面的话有关的话语明显增加。如儿童在成人对他们说话之后,常接着说与成人的话语有同一动词的话语,对说话的话题加上新的信息,替换成人话语中的疑问词,在成人的句子中加上一些成分等。

在交谈中,保持连贯的另一种手段是省略,即考虑到前面的话语而有规则地删除一些多余的一个战几个成分。如问"谁在骑自行车?"这一问题,儿童回答"小弟弟在骑"或"小弟弟",而不必说小弟弟在骑自行车"这样完整的句子。儿童早期的句子也是片断的,常缺少句子的某些成分但这不是省略,因为这不是由于考虑到前面的句子而消除多余。这时他们还不会说完整的句子。为了区分儿童早期的单词句、电报句和真正的省略,国外有人做了专门的考察。结果发现,儿童的平均句长在 1.00 到2.50 时,他们的话语中还没有成人交谈中的那种句法省略,不知道什么时候应该说完整的句子,什么时候可以省略。这时成人的话语常常为儿童提供记忆的支持,促使他们产生较长的句子,这种句子常有多余的成分。所以,在儿童的语言发展中,儿童除了要学习如何说出结构完整的句子,也需要学习如何运用语境,在句子的片断也能被理解的情况下,只说句子的部分成分。

第五节 语言获得理论

儿童为什么能在短短的几年内掌握各种复杂而抽象的规则?儿童的语言知识和能力是先天具有的还是后天习得的?在获得语言的过程中,是单纯语言能力的发展还是和一般认知能力的发展有关?在语言获得过程中儿童是主动的创造者还是被动的接受者(或模仿者)°语言是否为人类所独有?这些问题已成为发展心理学家和心理语言学家热烈讨论的问题。学者们对这些问题解释不一,从而形成了各种关于语言获得的观点和理论。各种理论的分歧主要表现在对语法规则系统获得的解释上。影响最大的有三派理论,每一派中又有各种不同的主张。这些理论的分歧,实际上还是关于儿童心理发展理论的分歧,是有关儿童心理发展理论争论的绪续。

一、学习论

学习论强调后天的环境和学习对语言获得的决定性影响。学习论有以下几种。

- 模仿说

模仿说强调模仿在儿童语言学习中的作用。1922 年就有学者说过∶在语言的习得中,特别是形成句子的早期,起重要作用的是重复、仿效人们对儿童说的话。1924年著名心理学家商尔波特(Alport)在《社会心理学》一书中正式提出语言是通过模仿习得的观点。这种观点在20世纪20年代至50年代一直都很流行,许多学者都把模仿看成是语言习得中一个特别重要的因素。儿童通过重复、模拟他所听到的话语,逐渐接近他周围成人的语言。他们还把模仿和强化这两个因素联系起来,认为模仿是强化的必要和先决条件,儿童成功模仿了新词或新的句子形式,因此得到了强化,于是就习得了语言。而且,模仿本身也可以成为强化,它是一种自我强化;

20世纪60年代以后,模仿说受到了很多批评∶(1)儿童早期的话语,常具有"独创性"。这些话语没有范型,显然、它们不是通过模仿而习得的。(2)支持模仿说的实验,基本上都是在实条件下进行的,这些实验的结果大部分都说明模仿可改变言语行为的水平,如增加某一种语言形式的使用频率,但不能说明一种新的语言形式可通过模仿而习得。(3)根据乔姆斯基 Nchomsksy)的转换生成语法,儿童获得的不是句子的表层结构,而是一套语言规则,因此重仿语言的表层结构对语言获得不起多少作用。(4)许多事实说明,如果要求儿童模仿的语构和儿童已有的语言水平存在着较大的差距,儿童常根据自己已掌握的句子形式改变范向的句型。例如,一位妈妈和她的儿子有如下的对话;

儿子∶Nobody don't like me.

妈妈∶No,say "Nobody likes me".

儿子;Nobody don't like me.

妈妈;Nobody likes me.

如此反复七次,最后儿子说∶

Oh,nobody don't likes me.

因此,很多学者认为模仿对语言获得既非必要,亦非充分。不能把结果和过程、机制混同,不能看到儿童的语言和成人的语言越来越相似,就把它归因于模仿。

但以后学者们又对语言习得中的模仿问题进行了重新研究和思考。结果认为不能完全否定模仿的作用。我国的一项研究也表明,对成人语言的模仿是11—14个月的儿童语言习得的重要途径,但不是唯一的途径。国外还有一种观点,认为应对模仿的性质有新的正确理解。例如有人提出∶儿童能够把范句的句法结构应用于新的情境以表达新的内容,或将模仿到的结构重新组合成新的结构。例如有一天,几个成人在聊天,一个两岁的孩子突然说∶"你们几个人围成一个圈圈在说话。"经了解,原来有一次这个孩子在看小人书时,书中有几个小朋友围成一个圈圈做游戏的情境,爸爸讲给他听了,他就将"围成一个圈圈"的话用到了上面的情境里。

和传统的模仿说相比,这种模仿具有两个特点∶一是示范者的行为和模仿者的反应之间其有功能关系,即二者不仅在形式上,更重要的还在功能上相似。因此模仿者对示范者的行为不必是一对一的临摹。二是这种模仿不是在强化和训练的情况下发生的,乃是在正常的自然请境中发生的语言获得模式。模仿者行为和示范行为的关系,在时间上既不是即时的,在形式上又非一对一的。这样获得的语言既有新颖性,又有学习和模仿的基础

目前,有关这个问题比较一致的看法是∶(1)模仿在语言习得中起一定作用,语言习得部分依赖于模仿,但它不是唯一的、必要的。(2)模仿受儿童本身认知、语言、成熟水平的制约。(3)语言的各个方面,在儿童的各个年龄,模仿所起的重要性不同。

2.强化说

从巴甫洛夫的经典条件反射和两种信号系统学说到斯金纳的操作性条件反射学说,都认为语言是一系列刺激反应的连锁和结合。它和其他行为没有根本的区别。在刺激和反应连结的形成中,强化起关键作用。儿童语言发展并不需要特别的机制,它只是更广泛的学习系统中的一个部分。斯金纳曾专门写了《言语行为》,提出了如下论点

① 环境因素,即当场受到的刺激和强化历程,对言语行为的形成和发展具有决定性影响。他主张对言语行为进行"功能分析",即辨别控制言语行为的各种变量,详述这些变量如何通过相互作用来决定言语反应。也就是说,只要能弄清外界刺激因素就能精确预测一个人会有什么言语行为

② 强化是语言学习的必要条件,也是使成人的言语反应继续发生的必要条件。强化的原则在语言习得过程中起着最主要的作用。强化刺激的出现频率、出现方式,或者停止出现,对于言语行为的形成和巩固非常重要。

斯金纳在《言语行为》一书中还广泛应用"强化"一词来解释各种言语行为,并提出"自动的自我强化"这一概念。如"一个幼儿听到别人的话之后,独立在别处发出同样的声音,就会自动地强化自己那个试探性的言语行为"。"一个孩子模仿飞机、电车等的声音,会自动地受到强化"。总之,他似乎用强化来解释一切言语行为。这与行为主义严格的强化概念是有区别的。

在斯金纳的后期著作中,特别强调用"强化依随"的概念来解释各种行为(包括言语行为)的形成过程。强化依随是指强化的刺激紧跟在言语行为之后,它有两个主要的特点∶一是最初被强化的是个体偶然发生的动作。如婴儿偶然发出【m】声,母亲就笑着来抱他、抚摸他等。反应和强化之间只是一种时间上的关系,并非"目的"或"意志"的作用。二是强化依随的程序是渐进的。若要儿童学习一个复杂句子,不必等待他碰巧完整说出这句话以后才给予强化,只需他所说的稍微接近那个句子就给予强化,然后再强化更加接近该句的话语.通过这种逐步接近的强化方法,儿童最终能学会非常复杂的句子。

刺激-反应连锁和强化说对心理学和语言学界都产生过重大影响。但从20世纪60年代后受到越来越多的批评。主要的批评意见是∶第一,行为主义语言学理论的重要概念都来自对动物所做的实验,不能把这些概念推广、引申到人类言语行为中去。即使是他们对人类成人和儿童所做的实验,也只能说明强化能增加已有语法形式的使用,能加速学习,但不能证明新的语言形式是通过强化习得的。第二,儿童在学习语言的过程中,受到强化的是一个个语句,是语言中某些个别的成分,而不是语言的规则。但实际上儿童习得的是语言规则,这不是强化的对象。而且,儿童的语言具有"创造性",他们说出的话语,有些从未得到过强化,不可能有很强的习惯力量。第三,有的研究者,如布朗观察到,成人对儿童句子的表达形式常常并不介意,关心的只是句子内容的正确性、真实性。只要儿童说的话内容正确、真实,即使语法错误,也会得到成人的强化。这种强化难以解释儿童语言最终向成人语言的转化。

二、先天论

先天论否定学习和环境是语言获得的决定因素,强调先天禀赋在语言获得中的作用。

1.乔姆斯基的先天语言能力说

在先天论中,语言学家乔姆斯基(N. Chomsky)的理论有巨大影响。他的理论认为虽然通过模仿、强化,儿童的语言环境和经验都对儿童语言获得起一定作用,但它们都不能说明儿童是如何获得语言的,不能说明儿童语言获得的根本原因,也无法解释儿童在短短几年中,不经过专门的学习训练就能获得复杂的语言规则系统。而且,获得各种不同语言的儿童,他们的语言发展过程是基本相同的。环境所提供的只是个别情境中的个别句子,而儿童获得的却是规则系统。儿童如何利用这些有限的输入材料,推论出各种语言的语法规则?乔姆斯基认为主要依靠儿童本身的内在因素———一种特殊的语言能力。

他假设人脑中有一种先天的、与生俱来的语言获得机制(language acquisition device,LAD)。这是人类特有的语言加工器,它包括人类语言的普遍语法和对语言材料进行操作的程序。语言获得机制根据这普遍语法和操作程序,对原始语言输入进行加工。它先提出语言规则和结构的初步假设,把这些假设同语言输入材料进行对照、匹配,对这些假设进行检验、评估和选择.接受彼此相符的假设,修改或放弃与材料不符的假设,并提出新的规则假设。这样,就使儿章的语言越来越接近成人的语言,最终建立起母语的规则体系。因此,语言获得过程是普遍语法向某一种语言(如汉语、英语)语法的转化。这个过程是儿童自己完成的,不是周围成人给予强加的。乔姆斯基也承认语言经验和外部环境的作用,但它们不是决定性的,它们的作用不是产生语言,而是激发先天已经具有的语言结构,把这种潜在结构转化为现实的语言。因此,是已有的语言知识决定儿童的学习,而不是通过学习获得语言,语言知识、能力不是语言经验的结果,而是语言经验的前提。

以后,乔姆斯基又对普遍语法的组成部分和如何从先天的普遍语法的初始状态,通过接触某一种语言的材料后,逐渐发展到最终的稳定状态,即某一种语言的特定语法,作了进一步具体说明。

乔姆斯基的先天语言能力说提出后,在学术界引起了巨大反响,学者们展开了热烈的争论,它掀起了研究儿童语言获得问题的热潮,改变了儿童通过被动的方法习得语言的传统看法,注意了儿童本身的内在因素在语言获得中的作用。对他的理论,学术界也存在着许多批评意见,其中主要有;(1)他的理论完全是思辨的产物,他提出的语言获得机制、普遍语法等概念,都只是一种推论、假设,缺乏实证性研究结果的依据。(2)它忽视了语言环境和语言经验的作用,忽视了儿童和他人语言交流在儿童语言发展中的作用。(3)儿童语言发展有一定的顺序,具有自己的特点和模式,儿童语言不是成人语言的翻版。这是儿童先天就存在一套现成的普遍规则系统,儿童和成人使用的是同一些语言规则所不能解释的。

- 语言的可学习性理论和否定证据问题

在儿童的语言获得问题中,有人提出应区分语言的正面的、肯定的证据和否定的证据。正面证据是某一种语言中合平规则的句子,如父母说的话语。否定证据是不合语法的信息,如父母对儿童不合语法的语句的纠正。他用数学方法证明人类语言不可能在很有限的时间内被仅仅具有一般学习机制的学习者习得,除非有纠正错误的反馈。以后,韦克斯勒(K..Wexsle)和平克(S.Pinker)等人进一步发展了这个思想。韦克斯勒认为,因为对所听到的语言,有许多可能的假设和规则可加以解释,所以如果没有不正确、不允许的信息,即什么是错误的信息,儿童就不可能在短期内达到对正确规则的掌握。但实际上,儿童听到的都是正面的信息,是某一种语言的规则所介许的结构,而没有什么是不可接受的信息。因此,学习者必定具有相当数量的先天性语言知识.即有些规则是先天具有的,有些规则先天就被排除了。只有这样,语法才能获得,语言才是可学习的。平克认为,如果你对儿童和成人使用的实际句子注意研究得很少、你就可能说一般的学习机制, 如规则的抽象,能完成语言获得的任务。但你若试图说明语言规则是如何获得的,这种说法就变得无用了。它迫使我们去寻找儿童有哪些先天的语言学习机制。换言之、儿童获得语言,不仅要知道可以说什么、怎么说,还必须知道什么不能说,从而避免错误。但在儿童的环境中,没有人告诉他们什么是错误的。因此,儿童语言获得理论面临着儿童如何在缺乏否定证据的条件下获得语言的问题。于是,他们提出了儿童先天具有的对语言输入材料进行加工处理的一些原则、策略。例如,儿童有两种语言形式的意义不可能完相同的观念;儿童会注意到输入中没有的形式,并知道这些没有的形式就是不合语法的.也

就是说,语言中实际上存在着间接的否定证据等等。他们用观察到的材料来论证这些原则和策略.得到了一些肯定的结果,但也发现不少与他们提出的假设不相符合的材料。

有人对这种理论的基本假定,即儿童没有得到语言的否定证据这一假定,提出质疑。成人对儿童正确的话语和错误的话语的反应可能不同,而且儿童对成人的这些反应是很敏感的因此 实际上,存在着否定证据。同时,这些研究者提出的儿童在缺乏否定证据的条件下,如何获得语言的一些假设,也没有得到完全的证实。

三、相互作用论

1.认知相互作用论

以皮亚杰为代表的学派主张从认知结构的发展来说明语言发展,认为语言是一般认知组织的一个部分,儿童的语言能力仅仅是大脑一般认知能力的一个方面,而认知结构的形成和发展是主体和客体相互作用的结果。他们的主要观点如下∶

(1)语言是儿童许多符号功能中的一种,符号功能是指儿童应用一种象征或符号来代表某种事物的能力。语言同延迟模仿,心理表象、象征性游戏、初期绘画等符号功能一样,都出现在感知运动阶段的末尾,即约1.5岁到2岁之间。儿童在开始发出语音时,是把一个对象的"名称""当作该对象的不可分的一部分来看的。随后发展到能用语词称呼那些当时不在眼前的事物,能把作为符号的语词和被标志的事物加以区分,这时,就开始有了语言。

(2)认知结构是语言发展的基础,语言结构随着认知结构的发展而发展。由于儿童的认知结构发展顺序具有普遍性,相应地,儿童的语法结构发展顺序也具有普遍性。

(3)个体的认知结构和认知能力既不是环境强加的,也不是人脑先天所具有。它来源于主体和客体之间的相互作用。因此,语言也是在个体和环境相互作用的过程中逐渐发展起来的。主体作用于客体的活动、动作是一切知识的源泉。1975 年皮亚杰与乔姆斯基在法国有过一次面对面的争论,有人对他们也进行过访问笔谈。皮亚杰学派的学者多次指出他们和乔姆斯基在语言获得理论上的根本分歧,在于乔姆斯基是预成说(先验论),而他们是后成论。皮亚杰也承认遗传的作用,认为从遗传得来的"先天图式"是最初认知发展所必需的,但他不承认人类儿童有一个独立的先天语言能力,因为最初的语言是感知运动智慧发展的结果。他们特别强调主体作用于客体的活动和动作的意义。皮亚杰认为动作协调即感知运动智慧是认知结构的基础,也是语言的基础

皮亚杰学派从主客体相互作用来说明儿童认知能力和语言能力,强调认知发展和语言习得的关系,有其合理的方面,为许多人接受。但他的支持者所进行的关于儿童认知发展和语言习得之间关系的研究,都只能说明两者之间存在相关,而不能说明它们的因果关系。甚至这一学派的一个重要成员辛克莱尔(H.J.Sinclair)也说∶"直接把他的认知发展理论进行移项是不可能的,如何在皮亚杰理论框架内说明语言习得的认知前提也不很清楚。"其次,不少研究表明,语言和认知发展可分离、脱节,有的儿童认知发展较快而语言发展缓慢,有的则相反。这些都说明语言发展相对独立于认知,不能简单地把语言看成是认知的一个部分。

2. 社会相互作用论

20世纪70年代后,国外一些心理学家特别重视儿童和成人的交往在儿童语言获得中的作用,他们认为语言发展受到先天的、社会的多种因素的影响,其中儿童和成人的语言交流是语言获得的决定性因素。语言结构产生于语言的社会交往功能,只有在交往中发挥实际的功能,这种结构才能习得。如果从小剥夺儿童和成人的语言交流,儿童就不可能学会说话。有研究者发现,一名听力正常而父母聋哑的儿童,父母希望他学会正常人的语言,但由于他身体不好,不能外出,就只能整天在家里通过看电视学习正常人的语言。由于只能单向地听,没有语言交流实践.缺乏应有的信息反馈,这个儿童最后终究没有学会口语,而只能使用从父母那里学来的手势语。

持这种观点的人强调语言环境和语言输入的作用。他们研究了儿向语言(也称妈妈语),发现妈妈和其他成人使用特殊的语言形式向不同年龄的儿童提供适合儿童水平的语言材料,能促使儿童的语言发展。这些儿向语言有一系列特点,例如句子较短,往往不是完整的,只是句子的一些片断;语法结构比较简单;疑问句、祈使句较多;音调较高且多变等。它们使儿童在语言水平很低的情况下,也能和成人进行有效的交往。通过这样的交往,使儿童的语言向高一级水平发展。另一方面.儿童的反馈又决定了成人对儿童说话的复杂程度。如果儿童发出不能理解的信号,成人就自觉或不自觉地简化、修正自己的话语。如果儿童作出理解的反馈,成人就继续使用这种语言结构并将它们逐渐复杂化。可以说,成人的言语部分取决于儿童的反应。因此,儿童和他人的语言环境是一个动态系统,儿童在这个环境中不是一个被动的接受者,而是一个主动的参与者

不过,不少学者认为,这是一种折中的观点,虽然易为人接受,但它还不足以说明儿童如何在交往中、在语言输入的基础上形成和发展语言。它不能解释儿童语言获得中的许多问题,也不能排除儿童具有先天的语言能力。其次,对儿向语言的性质和作用,研究者也提出不少疑问。如,这些话语大部分是简单句,儿童怎么会从中获得复杂的语言结构? 虽然有些研究表明,儿向语言能促进儿童的语言发展,儿向语言中高频出现的词,在儿童的话语中也经常出现,但也有不少研究表明,儿向语言和儿童的语言发展没有关系。因此,儿向语言在儿童的语言获得中究竟是否起作用、起什么作用等等,都还存在不少问题。

总之,关于儿童语言获得问题的争论和研究,使我们对这个问题有了越来越深入的认识。特别是先天论观点提出了一些值得我们进一步思考的问题。现在,各派观点逐渐接近、融合。大家都同意、先天、后天的各种因素都在儿童语言获得中发挥作用,持极端观点的人已经很少。不过.各人强调的重点仍有不同。先天论也有其合理的成分,因为各种因素的相互作用必须以儿童大脑的特点为基础、前提。问题是儿童先天具有的是什么? 比较能为大家接受的观点是,人类儿童先天具有的,不是如同乔姆斯基所说的那种现成的普遍语法规则系统,而是一种对语言输入特有的敏感性和加工处理原则、策略,也可说是一种特殊的语言加工能力。不过,这种特殊的语言加工能力是什么,它如何和语言环境、语言经验等各种后天因素相互作用,各种因素在儿童语言获得中各起什么作用等等问题,还有待进一步的探索。很可能,对语言的各个成分,在儿童的各个年龄,以及从各个不同的角度考察儿童的语言,上述问题的答案有所不同,

关于儿童的认知发展和语言习得的关系问题,现在一般认为,人类语言既和认知能力有关,又是一种特殊的能力。儿童的语言习得需依靠一般认知能力的发展,但一般认知能力的发展还不足以使儿童习得语言的规则系统,它还需依赖特殊的语言能力,语言能力具有它自身的特点。而且两者的关系不是直接的、单向的。

第七章 儿童智力的发展

智力也即人们通俗所称的聪明程度。它到底是指什么?学业成绩出色是否就意味着智力高,还是精通某一种职业技能,或者是在运动场上摘金夺银?是解决问题的能力还是适应环境的能力,智力的本质是什么,到目前为止还是一个未知数,心理学界对此尚未达成共识。人们现在通常用智力测验的结果来界定一个人的智力高低,但智力测验测到真正的智力了吗?婴儿的智力和成人的智力相似吗?一个人在各种能力上的表现都是一致的吗? 显然,要回答这些问题并不容易,至今对此的答案还是众说纷纭,莫衷一是。

儿童的智力有个体差异,人们在日常生活中自己就能发现这一现象,有的儿童记忆力很好,过目不忘,有的儿童前学后忘;有的儿童观察力很强,有的竟然视而不见;有的儿童能很好地进行逻辑推理,有的则思维混乱。是什么造成了这种差异呢?是遗传还是环境,或者两者兼而有之

本章试图从这些方面来揭示智力发展的特征。

重要术语与关键词 智力 智商 个体差异

第— 节 智力的一般概念

一、智力的定义

什么是智力,心理学界至今还给不出一个科学的定义。《中国大百科全书·心理学》中对智力是这样论述的∶"智力一词的含义看起来好像是人人皆知的,实际上却很难提出一种完全令人满意的定义。"心理学家一直在试图解释它,但还没有哪一种定义是所有心理学家都认同的。归纳起来可以看出,心理学家们不外乎是从智力的结构和功能上来加以阐释。

在智力研究的早期,心理学家较多地从智力的功能上来加以解释,如美国心理学家桑代克(EThorndke,1874—1949)认为,智力表现为学习的速度和效率。德国心理学家斯腾(W Stern,1871—1938)法国心理学家比纳(A.Binet,1857—1911)都认为,一般智力就是有机体对于新环境完善适应的能力。美国心理学家推孟(L.M.Terman,1877—1956)则认为,智力与抽象思维能力成正比。而另一位美国心理学家韦克斯勒(D Wechsler,1896—1981)在20世纪50年代较全面地定义了智力,它是"一个人有目的地行动、合理地思维和有效地处理环境的总合的整体能量"同样也是来自美国的心理学家考夫曼(A.S. Kaufman,1944— )认为"智力是个体解决问题及信息加工处理方式的过程"。

以上这些对智力的看法都是比较笼统的抽象定义。随着心理学中对智力的性质不断深入地探讨,人们越来越多地从智力的构成上去了解智力,于是就形成了各种有关智力的理论。

在心理学对智力的研究初期,人们更多地把智力等同于某种能力,如有的心理学家认为,智力就是学习能力,也有的认为,智力是对于生活和新的场面自己适应的能力,还有人认为,智力是逻辑思维的能力等等。随着社会的发展和人们对智力认识的不断深刻,这种把智力看作是单一能力的观点越来越不受青睐了,而代之以智力是由多种能力合成的观点。但智力又由哪些能力所构成,至今仍是众说纷纭,国际上比较流行的有三种主要的观点∶一是把智力看作是理解和推理的一般能力;二是把智力看成是具有正相关的各种特殊能力的总称;三是把智力视为以抽象思维能力为中心的多种认识能力的综合。在我国,同意第三种观点的人占大多数。

国外的心理学家用统计上的因素分析方法来探索智力的构成,即能合成一个因子的项目都是测量同一种心理能力,以此来区分不同的能力。在此基础上提出了不同的有关智力的理论。

二、智力的理论

1.二因素论

最先按照因素分析的结果提出智力理论的是英国心理学家斯皮尔曼(C.E. Spearman,1863—1945),他在对当时社会上所流行的智力测验进行了因素分析后,提出了智力是由两大因素所构成的观点,这就是后

来人们所命名的二因素理论。二因素是指一般因素和特殊因素,所谓一般因素是所有的智力活动所普遍共有的因素,但因活动的不同,所含一般因素的分量各不相同。如果两种活动有较大的这种共同因素,那它们之间的相关就较高;而特殊因素则是某一种智力活动所特有的,所以它只出现在特殊的活动领域中。由于特殊能力在每个人身上不同,数量上也有多有少,所以斯皮尔曼把一般因素看作是可以区分人与人之间智力不同的标志,于是它就成为智力测验的主体,因为它在各种不同的场合中都表现出来的。国际上非常盛行的斯坦福—比纳智力量表和韦克斯勒智力量表都是以此为理论依据而编制的,它们把各种不同的认知活动包括在一个智力量表中就含有测验一般因素的意义。

2.多因素论

二因素理论提出后即刻遭到其他心理学家的批评,如美国心理学家桑代克(EdwardLce Thorndike1874—1949)认为,智力含有多种因素,也就是由各种类型的能力构成,它们相互独立,所以不构成一般因素,比如他认为智力至少是由三种大的因素构成,即社会智力(对人)具体智力(对事)和抽象智力(对数和符号)。各个因素在不同的活动中具有不同的负荷量。这种理论后来被桑代克的学生凯利(T.L。Kelly)正式命名为多因素论。持多因素理论者特别反对一般因素的观点。虽然他们也承认各种能力之间有共同因素,但这些共同因素不是什么一般能力,只是各种特殊因素偶然相同而已,因而他们只承认特殊因素,而不承认一般因素。

3.群因索论

美国心理学家瑟斯顿(L.LThurstone,1887—1955)借助于多因素分析的方法,提出了他的基本能力学说,他认为人的智力可分成若干种基本能力因素,这些基本能力因素的不同搭配,就构成每个人独特的智力。瑟斯顿把基本因素概括为七个组群,即言语理解、语词流畅、数学运算、空间关系、机械记忆、知觉速度、推理能力,每个组群是由一些更小的、相互有关联的能力所组成,而组群之间是相互独立的。这就是后来的群因素论。

4.因素的层次结构理论

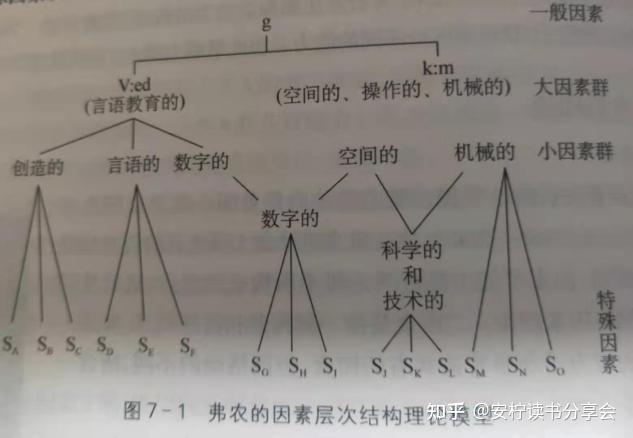

英国心理学家弗农(P.E Vermon,1905—1987)于1971年把以上各种因素做了一个层次结构的安排,提出了因素的层次结构理论。其中最高层次的是一般因素,第二层分为两个大因素群∶言语和教育与机械和操作,每一个大因素群又可分成若干小因素群,每一个小因素群下又有许多特殊因素。

5.流体智力和晶体智力

美国心理学家卡特尔(R.B. Cattell,1905—1998)用因素分析的方法区分出两种性质的智力,一种是先天以生物学为基础的,它随神经系统的成熟而不断发展,相对不受环境和教育等因素的影响,卡特尔称其为流体智力,如机械记忆、分类、图形关系和反应速度等,另一种是后天通过教育、文化和社会环境等因素而发展起来的智力,被称为晶体智力,如词汇、理解、常识、概括等。这两种智力经历了不同的发展历程,从出生到青春期,这两种智力都呈迅速增长的态势,但过了青春期以后,两者出现了分化,流体智力到达顶峰后开始逐级衰退,而晶体智力到达顶峰后能一直保持至老年期。

6.智力的三维结构理论

美国心理学家吉尔福特(JP.Guilford,1897—1987)从三维的角度来分析智力的结构,第一个维度是内容,即智力活动的对象,可以分成符号、图形、语义和行为四类;第二个维度是操作,指智力活动的过程的方式,它包括记忆、认知、发散思维、聚合思维和评价思维五种;第三个维度是成果,即智慧活动产生的结果,它有单元、类别、关系、系统、转换和蕴涵六种。假定每一种智力需要有一个内容、一种操作和一个成果,那么按照吉尔福特的理论,智力的结构就是一个4×5×6 的组合,共有120 种智力的因素。

7.多元智能理论

美国心理学家加德纳(H. Gardner,1943— )于 1983 年提出了智力的多元理论。这是一种研究智力构成的全新视角。他认为过去的各种智力理论和智力测验都把重点放在与学业有关的那些能力上,所以可以称其为学术能力,人的智力应该有更广泛的含义。他通过自己的研究和概括,提出了有八种智能的思想,这八种智能分别是语言智能、数学逻辑智能、空间智能、音乐智能、身体运动智能、人际关系智能、自我认识智能和自然观察智能。他认为每个人都有长项和短处,所以不能笼统地评价一个人是聪明的,而另一

个人是不聪明的。我们只能说这个人在这些方面能力强,而另一个人在那些能力上表现出色。

8.三元智力理论

同样,另外还有一位美国的心理学家斯滕伯格(R.J.Sternberg,1949— )也认为,传统的智力概念太狭窄,不能涵盖人类的所有智力,它们只看到个体的内部世界,而不注意其发生的外在条件。有的人可能智力很高,但由于外部条件不佳,不能得到发挥,有的人智力只是一般的水平,但由于外部条件好,能百分之百地发挥。如果对这两人进行智力测验,结果可能是智商相同,但这种相同不是真实的。也就是说,传统的智商概念只是一种对智力的静态理解,而非动态的,因而他提出了三元智力的理论,期望由此来超越而不是替代现有的智力理论。这儿的三元是指成分智力、情境智力和经验智力。成分智力阐述了智力活动的内部结构和心理机制,它又可分成元成分、操作成分和知识获得成分,其中元成分统领另两个成分。情境智力是智力指向有目的地适应、选择、塑造与人生活有关的现实世界环境的心理活动。经验智力表现为在不同的环境中把已有智力表现出来,它又分成应对新任务和新环境时所要求的能力和信息加工自动化的能力两种。

9.智力的PASS模型

加拿大的心理学家戴斯(J.P.Das,1931— )从神经心理学的角度把智力分为计划、注意和加工三个功能系统,它们各司其职,但又相互协调。这就是现代智力理论中著名的PASS模型。P代表计划,它是这个模型中最高层次的部分,执行的是计划、监控、评价等高级的功能。A代表注意-唤醒系统,主要功能是使大脑处于一种适宜的工作状态。它是心理加工的基础,其功能如何将直接影响另两个功能系统的工作。S表示加工,两个S分别代表了同时性加工和继时性加工,它们负责对外界输入的信息进行接收、解释、转换、再编码和存储,智能活动的大部分操作都在这一系统里发生。PASS 模型得到了神经心理学研究结果的证实。

关于智力的理论不胜枚举,要判断孰优孰劣让人勉为其难,因为每一种理论都有其合理之处。随着心理学对智力的研究不断深化,相信有一天人们能对此达成共识。

第二节 智 力 的 发 展

一个人出生时很多东西都不懂,很多事都不会做,因而可以说,那时的智力水平是很低的,而随着年龄的增长,身体功能的不断发育完善以及社会经验的日益丰富,智力水平也不断地提升。那么儿童的智力发展有什么特点?他们的智力是均匀等速增长的吗?它受到哪些因素的影响?不同儿童的智力是相同的还是有差异的?本节将回答这些问题。

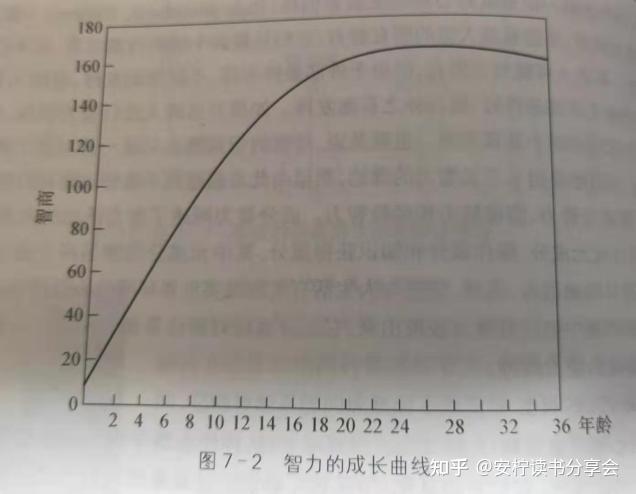

一、智力的成长曲线

根据心理学家的研究,人类智力是随年龄而不断发展的。尤其是在儿童期,智力呈快速增长的态势。但在整个儿童期,其增长的趋势不是等速的,而是一条先快后慢的发展曲线。推孟认为,儿童在10 岁前智力呈直线向上的走势,这段时间里,智力每年都增长很多,因而相隔一年.甚至几个月,智力都有明显的增长。而10岁以后呈负加速的态势,即随年龄增长,智力成长的速度逐渐放慢。18 岁以后智力则停止增长。另一些心理学家,如贝利(Nancy Baylev 18991994)和韦克斯勒等则认为,13 岁之前是智力快速发展的时期,25 岁以后智力停止增长。虽然人与人之间在发展的时间上会有个体差异,但这条智力的成长曲线则是基本相同的。

大量的研究结果发现,儿童期确实是智力成长的重要时期,尤其是从出生至5岁,这是智力发展最为迅速的时期,如布卢姆(B.S. Bloom,1913—1999)收集了大量儿童智力发展的追踪材料和测验数据发现,假如以17 岁时的智力为 100的话,那么4 岁时约为 50,8岁时约为 75,12 岁时约为90。其他心理学家如皮亚杰(J.Piaget,1896—1980)和布鲁纳(J.S. Bruner, 1915—)等人也持基本相同的观点,他们也都认为,从出生到5岁是智力发展最快的时期。面整个儿童期智力都在不断地增长。

当然在智力的不同方面发展是各不相同的,比如感知和运动智力方面,婴幼儿时期的发展是最快的,其他诸如语言和形象思维的能力3岁以后加快发展速度,而抽象思维的快速发展在12岁左右等等。随着年龄的增长,复杂的、高级的智力成分越来越占重要的地位,所以,儿童间智力的全体差异也更多地表现在这些成分上。

这里所说的智力是指智力的绝对值,它会随着年龄的增长而不断发生变化,而我们通常所说的智商则是代表一个人智力水平的相对值,它在儿童的发展过程中呈怎样的发展态势呢?接下来我们就来看看智商及其稳定性的特征。

二、智商的稳定性与可变性

所有的智力测验都会用智商分数来表示一个人的智力水平,那智商是一种什么样的分数呢?最早提出智商的推孟是这样解释的,智商是一个人的测验结果(智龄)与他年龄之比所呈现出来的关系。如果智龄比年龄高,智商分数也会大,说明这个儿童聪明,反之亦然。这就是智力测验历史上最早的智商概念,后人称其为比率智商。而韦克斯勒提出了另一种智商计算的方法,他把一个人的测验分数与同龄人的平均值去相比较,这样得出了另一种智商,即离差智商。我们可以看出,不管是哪一种智商,都是把测验结果与一个参照物去相比照,所以这是一个相对分数。这样的分数一般不会随着一个人年龄的增长而发生变化,所以智商具有稳定性的特征。

心理学中的许多实证研究结果也证明了智商是稳定的,如把两个不同时期所测得的智商分数求相关的话,这个相关系数一般都比较高。

表 7 -1 不同年龄阶段智商的相关(1)

| 年龄(岁) | 与10 岁(S-B)相关r | 与18 岁(WAIS)相关r | | 2 | 0.37 | 0.31 | | 2.5 | 0.36 | 0.24 | | 3 | 0.36 | 0.35 | | 4 | 0.66 | 0.42 | | 6 | 0.71 | 0.61 | | 8 | 0.88 | 0.70 |

表7-2 不同年龄阶段智商的相关(2)

| 年龄 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | | 3 | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 0.35 | | 6 | 0.80 | 0.74 | 0.61 | | 9 | 0.90 | 0.76 | | 12 | 0.78 |

从以上两表中可以看出各个年龄与以后的年龄之间都有一定程度的相关,所以,我们可以认为智商具有稳定的特征,也就是小的时候的智商分数也预示着长大以后的智力水平。

但我们从上面两个表中也可看出,智商的稳定性具有两个特点,其一,年龄越大所测到的智商分数今后越稳定,也即与以后所测到的智商相关越高;其二,两次测验的间隔时间越短,相关越高,而间隔时间越长,稳定性程度就会逐渐下降,尤其是第一次测验是幼儿期的时候。所以幼儿年代测得的智商分数预测性较差

智商是稳定的并不表示每个人的智商都是一成不变的,每个人都可能发生微小的变化,这是因为人本身也有改变,而且测验时会受到各种因素的影响,智商分数不可能做到完全一模一样,一般会在一个不大的范围内波动。但也有一小部分人的智商会发生很大变化,这主是由于他们的生活环境发生了明显的改变,或者有的人的智力发展速率与众不同,即不是州快后慢的发展趋势,这都可能会影响到智商的稳定性。

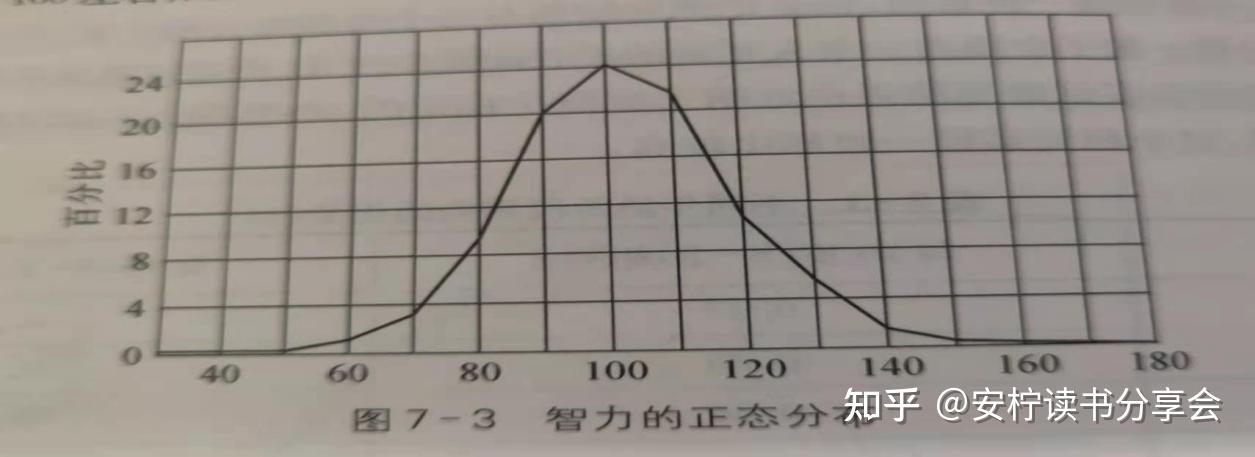

(一)智力发展的个体差异

在一个人群中,智力水平会有很大的不同,高低可以相差很悬殊,有智力很低的弱智儿童,也有智商很高的天才儿童,而大多数人的智力水平处于中等地位。根据一般的智力测验结果来看,大多数人的智商处于100左右,而智力特别低和特别高的都是极少数,这就是所谓的正态分布

韦克斯勒对各种智力水平及人数做了这样一个分布描述。

表7-3 智力水平分类

| IQ | 类别 | 百分比 | | 理论分布 | 实际样组 | | 130以上 | 极优秀 | 2.2 | 2.3 | | 120-129 | 优秀 | 6.7 | 7.4 | | 110—119 | 中上 | 16.1 | 16.5 | | 90-109 | 中等 | 50 | 49.4 | | 80—89 | 中下 | 16.1 | 16.2 | | 70—79 | 边缘 | 6.7 | 6.0 | | 70 以下 | 智力缺陷 | 2.2 | 2.2 |

从图表中可以看出,智商在 100 附近(80—120)聚集了大多数的人,大约占总人口中的 80%以上。两端的人数较少,而且越向两个极端,人数越少。位于这两个极端的就是我们通常所称的智力超常和智力落后者。他们在智力上都异于我们一般的人。从理论上讲,他们都应该接受特殊教育

1.智力超常儿童

智力超常儿童有时也被人们称作天才儿童,他们无论在能力上还是学业上都比同龄人更优秀,通常他们的智商是在130 或140以上。推孟用其编制的斯坦福一比纳智力测验挑选出字1500名智商在140以上的儿童,并对他们进行了长达40年的追踪研究,结果发现超常儿童普常存如下一些心理品质和行为特征。

- 大脑机能上的特征。大多数超常儿童的大脑神经类型属于灵活性、稳定性强型,这使他们有可能迅速、准确和离效率地接受大量的信息,导致他们思维敏捷,记忆力强,精力充油。

(2)心理与身体特征。他们记忆力极强,识字比一般儿童多,对各种事物观察入微,努力求各种问题的正确答案,并且想象力丰富,才智超群。他们有独立的、独创的、幽默的、机敏的,稳重的、充满活力的人格特征。他们的身体比同年龄同性别的儿童高面结实、在幼儿时期比较早学会讲话,同时比较早进入青春期

(3)人际交往方面。他们喜欢与年纪大的儿童一起玩,比同年龄儿童更具有丰富的游戏方法和知识。经常还能充当团体的首领(但智商特别高的,如 160 以上,当首领的反而少了,这可能是因为兴趣与众不同面不受拥护的缘故)

(4)家庭背景、性别和出生次序。来自社会经济地位、文化教育水平较高家庭的超常儿童较多;超常儿童中,男女性别上的比例大概在 120∶100左右;有2/3 是老大或独生子女。

(5) 学业方面。超常儿童的学业成绩一般也优于普通儿童,并且他们的兴越也比较广泛。

超常儿童长大后通常有以下的状况∶

(1)进入大学的比率远高于一般人,取得博士学位者也数倍于普通人群;

(2)学术成就方面也很出色,如在1950年还能保持联系的800人中,出版专著67本,学术论文1400篇,文艺作品 200 算,获得发明专利150 种以上,入选 1955年(美国科学京名录77人,入选 1958年《美国名人录》33 人;

(3)婚姻家雇的生活适应方面较一般人好,离婚率较一般人低;

(4)他们子女的智力一般也较高,平均智商在 130左右。

对于超常儿童应该给予他们更多的受教育机会,并为他们制定更高的学业目标,这排能有助于他们保持对学习的兴趣,并能进一步促进其智力的发展。接受不到足够抗战的超常儿意会对成就失去兴趣,对学校心灰意冷,有的还会调皮捣蛋,甚至自我迷失。

- 智力落后儿量

按照国际上的标准,智商在70以下 社会适应性方面也有障碍者,可以被认作是智力落后

根据智商分数还可以进一步把智力落后者分成五种不同的水平∶

表7-4 弱智的分类

| 等阶 | 类别 | 标准差(SD) | 韦氏量表(SD= 15) | S- B量表(SD=16) | | 五 | 边缘 | -1至-2 | 84-70 | 83-68 | | 四 | 轻度 | -2至-3 | 69-55 | 67-52 | | 三 | 中度 | -3至-4 | 54-40 | 51-36 | | 二 | 重度 | -4至-5 | 39-25 | 35-20 | | 一 | 极重度 | -5以下 | 25以下 | 20以下 |

在智力落后者中绝大多数人属于轻度的,这些儿童仍能学习文化知识,但需要不同于一般儿童的教学方法和教学进度。中度落后的儿童只能接受简单劳动技能的训练,重度落后的儿童可以接受生活自理能力的训练。

如果智商低于70,一般还需要做一个适应性行为测验,因为智力测验更多地涉及与学习有关的能力,日常生活中的智慧不是智力测验能测出的,所以再用一个测量生活中智力的适应性行为测验来确认是很有必要的。

表7- 5 适应性行为水平的分类

| 等级 | 类 别 | 标准差(SD) | | 五 | 无负偏差(适应不发生困难) | -1.0 以上 | | 四 | 轻度负偏差(轻度不良适应) | -1.00至-2.25 | | 三 | 中度负偏差(中度不良适应) | -2.26 至-3.50 | | 二 | 重度负偏差(重度不良适应) | -3.51至-4.75 | | 一 | 极重度负偏差(完全不能参加社会生活) | -4.75 以下 |

即使都是中等智力水平的个体也不表示他们的智力是完全相同的,智商只是各种能力的总和,每个儿童在智力的不同领域会表现出差异来,在某些方面的活动要比其他方面更好,所以要全面了解一个儿童的智力状况,不能只看那个单一的智商分数,更应该关注各种能力的分数,这样才能比较完整地了解一个儿童。

另外智力还有发展时间上的差异,有的人发展比较早,也就是早期发展比较快,这类人有两种表现,一是后期发展仍比一般人好,许多天才儿童都呈现这种特征,如中国历史上的李白白居易,国外有歌德、莫扎特等;还有一种人后期发展很一般了,这种人被称为早慧,如中国宋代的方伸永,6、7岁就能写一手好诗,但12、13 岁时就没有突出的表现了,到 20 岁时连诗都写不出了。还有人早期发展比较慢,但后期却加速了,这就是所谓的大器晚成,中国有齐白石,国外有爱迪生、爱因斯坦等。

1.性别上的差异

总体上看,智力不存在显著的性别差异,但在某些方面或不同的时期仍可能会出现差别。男性在空间推理、数理逻辑思维方面要强于女性,而女性在语言能力、机械记忆等方面表现出优势。

另外,女孩在学前期和小学阶段的智力高于男孩,而高中和大学阶段则相反。也就是说,女性的智力发展得早

个体间智力的差异在性别上也有不同的表现,男性间的差异远大于女性间,如超常儿童和弱智儿童中都是男性多于女性。

2.文化间的差异

智力受环境的影响,而文化因素正是环境元素之一。文化因素可以表现在种族间、国家间或城乡间。文化间的这种差异更多地是由于对智力的观点不同,智力测验的内容不同所导致

种族间的差异美国心理学家理查德·赫尔斯坦和查尔斯·默里出版了一本名为《钟形曲线∶美国生活中的智力和等级结构》的书,书中提出了不同种族(这里主要是指白人和黑人)的智力特征,黑人的智商平均低于白人10—-15 分。此书引发了美国社会的极大争议。实际上这种差异并不是通常意义上的智力水平的不同,而仅仅是在某个智力测验上的表现不同,而这个智力测验有偏向于白人的倾向,即测验中的题目更有利于白人儿童。另外,不同种族间对智力的定义也有所不同,比如非洲土著民族更看重智力的实践性,所以在对物体的分类时,他们会按物体的功能来归类,如他们会把锄头和土豆归为一类,小刀和橘子归成一类等,而其他民族可能更注重物体的性质,对同样物体的归类就会按工具和食物来进行。这样两种分类实际上就代表了不同的民族对智力的观点不同,如果智力测验按某种民族的智力观来编制,显然就会对另一个民族很不利。所以有的人即使很聪明,但却不表现在智力测验的分数上。

(2)城乡间的差异 来自城市和农村的儿童,由于他们生活的环境不同,接触到的事物不同所以在智力测验上也会由此而表现不同。当今大多数智力测验都是根据城市儿童的环境特征来编制的,因为编制测验者大多数都是生活在城市里,所以测验偏向于城市儿童也是在所难免。国家间的差异也有类似的现象。

(3)年代间的差异 随着社会的发展和科学技术的不断进步,营养状况不断改善,人类的由力水平也随之而不断提高,据心理学家弗林对历史上大量的智力测验数据资料的研究发现,智力测验的平均成绩呈现随年代不断上升的趋势,而且近年来这种成绩有加速上升的迹象。这就是著名的弗林效应。

上述的各种差异实际上都是由于文化所造成的,所以有人就提出了一种文化公平的智力验来消除这种影响。这种测验是以各种文化背景的人都熟悉的测验题目所组成,或者也可用非语言性的问题作为测验的内容。但要完全排除文化的影响似乎还不可能。

四、影响智力的因素

导致智力差异的原因何在,据心理学的研究结果发现,无非是遗传和环境两个方面的因素。

- 遗传因素

心理学的研究早就发现智力与遗传有关,如有研究提出,血缘关系的远近与其智力的相关水平具有某种一致性,也就是说,血缘关系越近的人,其智力的相似程度就越高,反之亦然。这在双生子的研究中得到了验证。在许多双生子的研究中,研究者把同卵双生子之间和异卵双生子之间的智力相似性加以比较,发现前者的相关高于后者。因为同卵双生子在遗传上是完全一致的,而异卵双生子则并不完全一致。还有研究发现,双生子间智力的相关高于同胞兄弟姐妹,而后者又要高于堂、表兄弟姐妹。随着血缘关系越来越远,智力的相似程度也越来越低。另外父母亲与他们的孩子之间在智力上也存在着一定的相关,大多数孩子的智力与他们的父母相似。有的研究提出,父母亲与他们孩子在智力上的相关可达0.50,而养父母与孩子间在智力上的相关只有0.20。这一切都证明智力受到了遗传的影响。有入曾经使用相关技术计算出遗传力指数,由此来解释遗传在智力发展中的影响作用,比如由美国心理学会权威研究者组成的委员会认为,处于青春期后期的个体在智力上的遗传力大约为0.75,这反映了此时个体的智力主要受遗传的影响。但这个指数更多地是针对群体而不是个体。

还有许多研究发现,遗传不仅对智力产生重要的影响,而且这种影响会随着年龄的不断增长而不断加强。例如,从婴儿期发展到成人,同卵双生子的智商分数会越来越相似,而异卵双生子就没有如此明显

- 环境因素

环境在智力发展中的作用也不容小觑。有很多研究发现,社会、家庭、文化、父母的教养学校教育等环境因素会影响儿童的智力发展,并最终决定了儿童的智力水准。比如居住环境家隧社会经济地位、父母的教养方式、家长的受教育程度、父母亲婚姻破裂等都可能会对孩子的智商产生影响。同样是双生子,如果生活在相同环境中与不同环境中,其智力的相似程度也不相同。而完全没有血缘关系的两个人,如果处于相同的环境中,智力上也会产生一定程度的相关,虽然相关度不是很高。比如一个家庭同时收养了两个血缘上无关的儿童,他们之间在智力上也有一定程度的相关。

环境对智力的影响是很复杂的,在绝对优势的环境中成长也不能保证得到成功,而贫穷和劣势也不等于注定会失败。

3、遗传和环境的相互作用

在心理学中,现在大家公认,遗传和环境对儿童智力发展都产生影响,但它们的影响作用不是简单地叠加,而是相互作用,即一个因素所起作用的性质、程度依赖于另一因素的条件,而不是简单的相加。所以说,我们不能简单地推论,遗传和环境分别对智力发展产生多大的影响,或者说,在智力发展中,我们很难量化遗传的作用占多少,环境的作用占多少。因为遗传和环境的影响经常是互相掺杂在一起的,聪明的父母生出聪明的孩子,这看上去明显是遗传的作用,但父母在传给下一代基因的同时,也给他们提供了文化教育等环境因素。聪明的父母往往受过更高的教育,经济状况相应也好一些,这些有利于智力发展的环境条件也同时影响到孩子的智力成长。同样,即使有相同的遗传物质也不能保证一定能在以后的发展中完全表现出来,它也会受制于环境。相同的环境也不是对每一个人产生一样的影响。卡特尔所提出的流体和晶体理论中也强调,一个人的智力同时受遗传和环境的共同影响,遗传决定了一个人的智力水平的高度,也即可以达到的最高值,而环境则影响了一个人是否能达到其最高值。所以,一个遗传上是低智力的儿童,环境再有利也不能使他成为天才,而一个遗传上是高智力的儿童,环境不利也会使他的智力水平下降。因此,简单地或者按某种比例来区分遗传和环境的挥用是静态的 片面的、机械的,不足以揭示它们对智力发展的影响。

帮助落后学生的"门特计划

"门特"来自希脂谱,有良师益友、贤明的指导者之义。"门特计划"是指由年纪稍大的同龄人作为行为的榜样和指导者来帮助那些适应不良的儿童和青少年,提升他们的竞争力(Hamiton,2004)。在一项评估性研究中,心理学家们抽取 959 位需要帮助的、想要加入"门特计划"的青少年(Rhodes,Grosman &.Reseh,200)。其中一半人与"门特"(有经验的大哥哥大姐姐们)一起参加课外活动,畅说学校、生活、未来的职业规划。另一半人没有加入该计划。调查发现,参加过"门特计划"的青少年旷课率明显低于未参加者,并且学业成绩有明显的提高,与父母关系也得到明显改善。这样看来,同龄人为老师的做法可能是促进对许多儿童进行教育的一条有效途径。

材料源自约翰·W·桑特洛克《儿童发展》(第 11 版)

第三节 智 力 测 验

要确定一个儿童的智力水平如何,通常我们采用智力测验。所谓智力测验是心理学家按心理测量的原理编制出一套测验的题目,以儿童在测验过程中所表现出来的行为来判断他们智力水平的高低。

最早的智力测验是由法国心理学家比纳于 1905 年编制出来的,当时是为了筛选智力落后的儿章。测验包括理解和推理、单词定义及有关数字的任务等。该测验在 1908 年进行了一次修订,修订后的测验以智力年龄(智龄)来表示一个人的智力水平。

一、智力测验的条件

一个好的智力测验必须具备以下几个要求∶;

(1)有一组好的项目,即测题能真实反映一个人的智慧水平。能够测量智力水平的题目可以列举出许多,但一个测验不可能都采纳,所以要从中挑选最好的、最有代表性的,因而测验要从难度的合适性,编排的合理性和对所测群体的代表性上进行充分的考虑,这样才能形成一个高效和准确的智力测验。

(2)要有较高的质量,即有高的信度和效度。一个测验好不好,最主要的就是看其信度和效度。信度表示测验结果的稳定性,即多次测验结果是一致的;效度表示测验的有效性,即能测量到想测的那个特征。

(3)要进行标准化,即测验的编制、实施、评分和结果的解释等几个环节都规定了一致的程序,这样才能对不同被试的测验结果进行比较。如果条件不相同就不具有可比性

(4)要有一个适时的常模。智力测验的常模是在对一个标准化样组进行测量后,根据其分数的分布情况确定各种分数的意义,也就是把一个人的分数与那个样组所代表的群体加以比较,这样就知道其分数的意义了。所以常模也是评价一个人智力水平高低的依据。那么这个常模要随着时间的进程而不断修订,因为人的智力水平总体而言在不断提升,心理学中的弗林效应就提出人类近百年来智力水平明显提高了。如果总是用几十年前的标准来衡量,那结果就不准确了。所以许多著名的智力测验都在不断地进行修订,以使其能保持有效性。

二、著名智力测验介绍

至今用于测量儿童智力的测验数不胜数,以下介绍几个比较著名的智力测验。

1.丹佛智能筛选测验

美国丹佛城的儿保医生们发现,有些儿童做儿保检查时表面上好像没有什么不正常,体格上也没有什么问题,也没有先天性伤残等,但当他们入学后学习情况始终不佳,于是联想到过去也曾发现的种种发展不足的现象。针对这些早期容易被忽略的发展不足,丹佛城的心理学家就设计了这个测验,以便早期筛选出智力有问题的儿童,从而能尽早进行干预和训练。该测验适合于0—6 岁的儿童。从四个方面(能区)进行评定,即应人能∶对周围人们应答的能力和料理自己生活的能力;细动作—应物能∶精细动作的能力,如看的能力、用手拿东西或画图的能力言语能∶听、说和理解的能力;粗动作能∶大动作的能力,如跑、坐、跳、走、爬等。测验采用逐项评估的方法,每一项确定成功还是失败,失败的还需确定是年龄的因素还是确实不能。如是确实不能则定义为迟长。如果在两个能区各有两个以上的迟长就被诊断为智力异常者

2.斯坦福—比纳智力量表

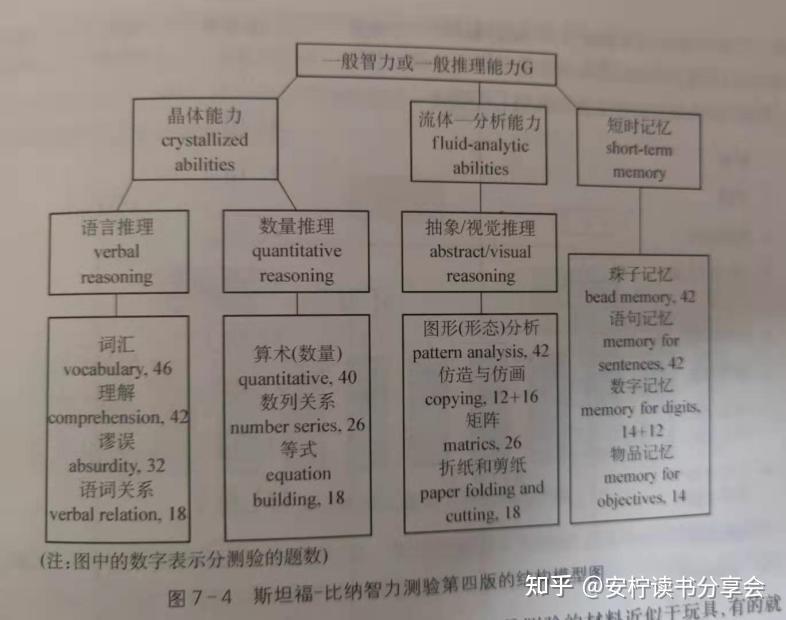

斯坦福—比纳智力量表是美国心理学家推孟对在美国使用的比纳—西蒙智力量表修订而成。这也是比纳—西蒙智力量表各种修订版本中最成功的一个。它的首次修订发表于 1916年,后来分别于1937年、1960年、1986 年和 2003 年共进行了5 次修订。斯坦福—比纳智力量表比较成功之处是不仅修改比纳—西蒙智力量表中不适合美国的那些题目,而且还加入了许多新题目,这样使测验能更有效地评定儿童的智力。其次,推孟还首次提出了智商的概念,并首次把它用于测验结果的表述上。1986 年的第四版进行了最大规模的修改,不仅更改理论依据,从原来的二因素论改为流体晶体智力理论并加入了认知的观点,而且在测验的形式上也完全颠覆了传统的年龄量表的做法,改为分测验的形式,这样可以测量到各种认知能力。另外还放弃了比率智商,使用离差智商等。而一些好的传统仍得以保留,如适应性测验的做法,即每个被试只需做与其智力水平相当的那部分题目即可。修改后的斯坦福—比纳智力量表由4个认知领域的15 个测验组成,即言语推理、数量推理、抽象/视觉推理和短时记忆。测验可以获得流体智力、晶体智力和短时记忆三个方面的信息,并最终得到智商分数。斯坦福—比纳智力量表适合于2 岁儿童至成人。

3.麦卡锡儿童智能量表

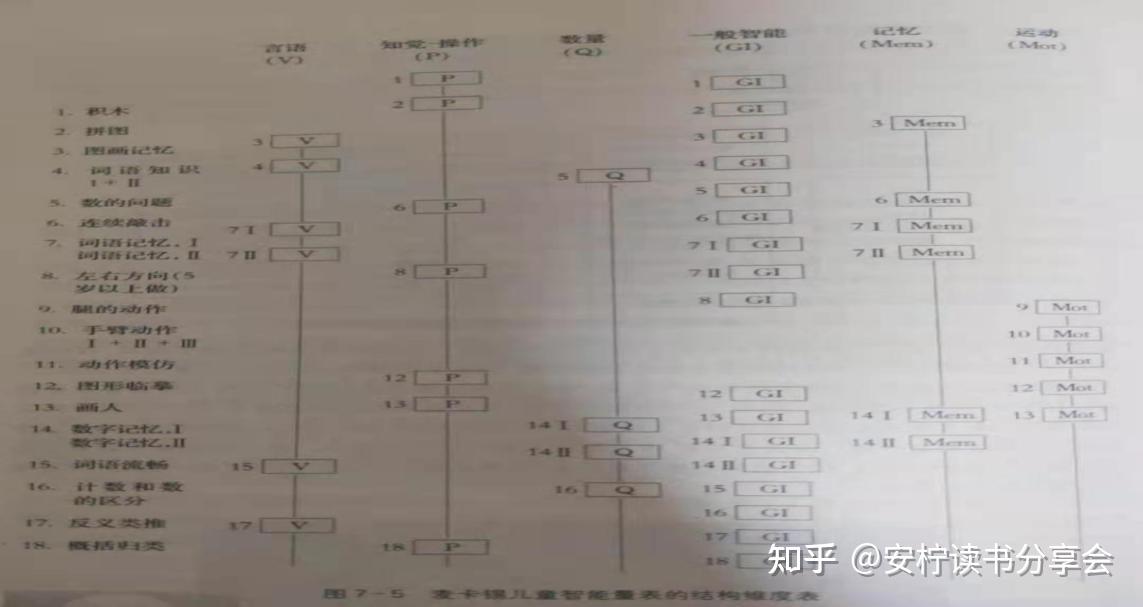

美国心理学家麦卡锡在她对儿童心理的多年研究中深感婴幼儿时期在智能发展中的重要性。同时她也认为婴幼儿期的各方面发展都是可以测量的,因而她在 1972 年编制了麦卡锡儿童智力量表,目的是要对2.5—8.5岁的儿童心理发展作综合的测定和评价。麦卡锡儿童智能量表与其他儿童智力测验的不同在于以下三个方面∶一是测验的材料近似于玩具,有的就是平时儿童玩的玩具,这样就容易引起儿童的兴趣,不至于使测验枯燥而让儿童失去兴趣;二是测验的起点比较低,有利于识别弱智儿童,并且对超过该量表使用范围的大龄弱智儿童也能进行评价;三是不受民族、地域、经济背景的影响,文化因素的影响也很小,所以有利于跨文化的使用。麦卡锡儿童智能量表测量5种能力,即言语、数量、知觉-操作、记忆和运动,前三种能力可以合成智商分数。该量表共有18 项测验来测量这5种能力。麦卡锡儿童智能量表还可以评定一侧化的情况,因为有的心理学家认为,如果儿童在5 岁后尚未形成一侧化,则意味着有智力落后的可能。

4.韦克斯勒儿童智力量表

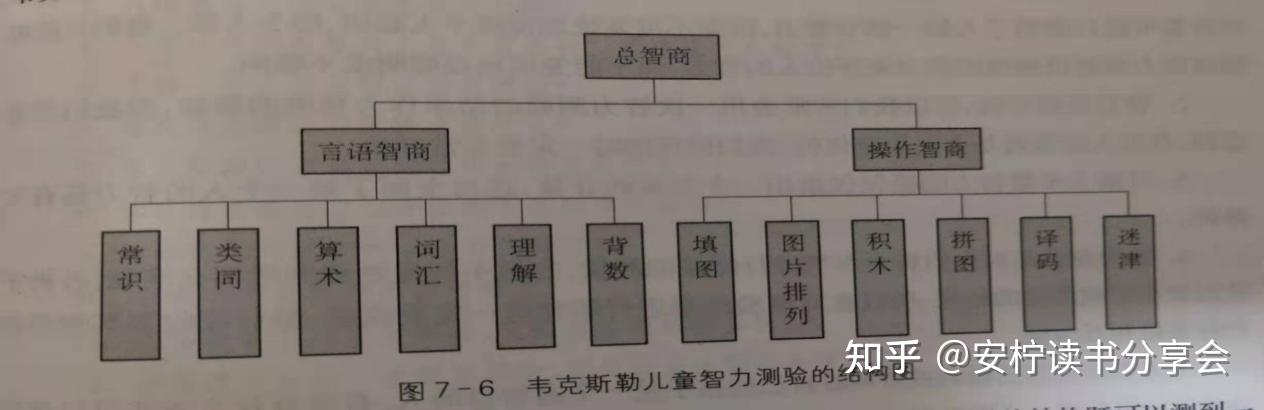

比纳以后在智力测验编制方面做得最成功和最富于成果的是美国心理学家韦克斯勒。他把智力定义为"有目的的行动、理性的思维和有效地应对环境的整体能力",据此他编制了一个系列的智力测验,分别测量不同年龄人的智力,并在智商计算、智力理论等方面独树一帜,真正是智力测验学界的泰斗。韦克斯勒分别于 1949 年和1963 年编制了《韦克斯勒儿童智力量表》和《韦克斯勒学龄期和学龄初期智力量表》,并在以后多次修订。分别测量6—16岁儿童和4-6.5 岁儿童。韦克斯勒舍弃年龄量表的形式,改用点量表,即以相同性质的项目组成分测验,每一个分测验能测量一种能力。经典的离差智商也是由他所独创。书克斯勒智力量表采用如下的结构∶

他把智力分成言语和操作两大部分,每一部分分别有6 个测验,这样的结构既可以测到一人的总智商,又可以了解言语和操作两种智商,还可以更细致地测量到12 种能力,对于完整地了解一个人的智力水平非常有用。

述介绍的传统智力测验对于预测儿童的学业成就有很好的效果,但对于职业等领域的预测效果一般,故而近年来有的心理学家从不同的角度编制了另一些智力测验,如考夫曼儿童评定成套测验、加德纳的五彩光谱等。

三、使用智力测验的注意事项

智力测验是用来评价一个人的智力水平,它不是用来给人贴标签,因而要谨防对测验的置用。如何正确地使用智力测验?我们应该考虑以下一些问题∶

1.智力测验是一种科学的方法,需要有专业人士来操作,因为测验涉及许多方法上的程序,如果没有经过相关的训练,既不懂测验的理论,又不懂测验操作的方法,更不懂测验结果如何解释,那样的人如何能给出一个科学的测验结论?所以非专业人士的测验结果是不可信的智力测验一定要有专业人士来实施。

2.智力测验还要考虑采用合适的测验工具。每一种工具都只能在一定的范围内使用才是有效的,比如有年龄、地域、文化等限定,如果超出了测验所规定的范围那就不能使用。

3.智力测验一定要在其规定的条件下才能施行。心理测验有标准化的程序,每一种测验都有实施的严格要求,比如在什么场合才能做,如何做等。不符合其要求的都不是科学的测验做法。

4. 智力测验是为了更好地对一个人实施教育,即进行更有针对性的教育,它不是为了给人贴标签,所以测验后要提出一些合理的建议,以便人们通过测验不仅可以了解自己或孩子,更知道该怎么做更好。

5.国外的智力测验一定要经过修订后才能使用。因为不同的文化对智力有不同的观念,所以所选用的测验项目也只是适合于本民族使用,其他国家或民族要使用该测验,一定要先检验是否适合,不适合的内容、形式及评价标准都要进行修改,这样修订后才能使用。

迄今的智力测验尚有许多不足之处,所以在使用时需要注意;

1.至今还没有一种完整的智力定义,因而也不可能有一个全面的智力测验,每一个智力测验部可能只测到了人的一部分智力,因而不可笼统地说哪个人聪明、哪个人笨。我们只能相据该智力测验所测得的能力来评价人的智力,而不能笼统地说聪明或不聪明。

2智商是稳定的,所以我们常常会用一次智力测验的结果作为预测的根据,但我们要考虑到,有些人的智商是会发生变化的,我们做预测时一定要非常谨慎。

3.目前大多数智力测验仅仅给出一个智商的分数,这对全面了解一个人的智力是有欠缺的

4.智力测验是对人的智力水平进行间接的测量,它做不到像物理测量那么准确,各种于扰因素会影响测验的结果,所以在对测验结果进行解释时一定要慎重,最好能收集其他评价指标来做相互印证。

人人都希望自己聪明或者期盼自己的孩子是一个高智商的人,有没有什么方法可以帮助达成这一目标呢?心理学家从以下几个方面提出了一些促进智力发展的手段。

1.获得好的遗传物质

一个人的智力水平在很大程度上取决于遗传,即从父母那儿所获得的遗传物质是否优良.这是智力的前提。如何从父母那儿得到好的遗传物质,那就要从优生做起,即父母怀孕时的条件 、良好心境、最佳时机、营养及身体健康状况等都是必须关注的。

2.提供良好的环境

孩子出生后对智力的最大影响就是来自环境了,所以给他们创造一个好的环境就很重要,如亲子间的和谐,父母对孩子的倾情关注,给予充分的、能促进智力发展的刺激,如婴儿期的眼神注视 、声音刺激,幼儿期的观察力、记忆力等方面的培养等。

目前社会中人们在开发智力时常常陷入以下的误区∶

1.只传授知识,忽视能力的培养

儿童智力的培养更应关注能力,而不是教给他们一些具体的知识,能力提高了,自己就可以去获得各种知识。只注重传授知识是一种本末倒置的做法。

2.不按照个人的特点而跟风

不少家长对孩子的培养不是根据他们的自身特点,而是看别人家做什么,自己也做什么。尤其是当前社会有一种口号叫做"不要输在起跑线上",更让不少家长盲目跟风,让孩子学这个学那个。殊不知,智力的培养也需要根据孩子的特点而进行,要扬长避短,孩子有哪些方面的天赋或潜能,就可以重点对这些方面做些培养

儿童期是人的一生中智力发展最快的阶段,在这段时间给他们创造好的环境,提供优良的条件,就能促进智力的发展,而如果忽略了培养,那就可能影响其一生。在这方面家长承担着重要的职责

第八章 儿童情绪的发展

前面几章我们集中讨论了儿童身体方面的发展和语言、认知过程的发展。从本章开始将分别介绍儿童情绪、个性和心理社会性方面的发展。

情绪是心理生活中的一个非常重要的部分。它象空气一样围绕着我们,它伴随着我们的行动、学习和思考。如果情绪表现缺乏,如果这种缺乏变得相当广泛,就将会使我们的社会变成机器人"的社会。与认知活动一样是个体对客观事物的一种反映。所不同的是,它是对客观事物与个体需要之间的关系的反映。不同的人对同一件事物会有不同的认识,不同的人也因为有不同的需求面对同一件事会产生不同的情绪。下面一个例子是学校里都能遇到的∶两个同学数学考试都得了 90分,一个原本只想考试过关的同学看了分数后欣喜若狂,超乎寻常地高兴;另一个一心想得满分获第一名的同学却感到十分难受懊丧。

儿童有着十分广泛的情绪反应,且这些反应随年龄增长会发生有规律的变化。儿童生来就有多种情绪吗?儿童的情绪是如何变化的呢?情绪又是如何获得的呢?情绪如何实现社会化,情绪在儿童的生活中到底有多重要?健康的情绪有些什么特征?在儿童成长的过程中会遇到哪些常见的情绪问题,如何克服呢?良好的情绪能力又该如何培养呢?这些将是本章讨论的问题

重要术语与关键词 情绪智力 情绪表达规则(情绪的)潜伏作用 对抗性条件作用系统脱敏法 模特塑造法

第—节 情 绪 的 概 述

一、情绪的功能

任何一种心理活动都有适应性的功能。认知活动让我们认识大千世界,发现宇宙的种种奥秘,创造一个一个奇迹,把梦想变成现实。没有发展的认知活动,我们将永远只是个新生儿。那么什么是情绪呢?它有什么功能呢?

1.情绪与健康

人们提到健康往往只谈身体健康,其实身体的健康只是健康的一半。作为一个社会的人,真正的健康不仅含有生理的、躯体的健康,还应有心理的、精神的健康。而心理健康的关键或核心是情绪的健康

心身统一在一个人身上,它们是互相影响、互相作用、不可分割的。情绪如果出了问题就会影响身体,使身体生病,这种疾病被称为心因性疾病或心身疾病(主要由情绪状态产生的身体失调),它反过来又会影响人的情绪。

中国古代医学《黄帝内经》一书早就指出情绪与疾病的关系∶"怒伤肝,喜伤心,思伤脾,忧伤肺,恐伤肾。"现代医学表明∶长时间的动机斗争、长时间处于应激状态、多疑、骄傲、自卑、撒谎、嫉妒、抑郁、焦虑、恐惧、过度敏感都会使人生病,或加剧病情的发展。

情绪对疾病不仅有消极的作用,也有积极的作用。同样患病,伴积极情绪与伴消极情绪导致疾病的后果可能大相径庭。《红楼梦》里的林黛玉原本是个体弱多病的女孩子,这一方面可能与她的身世有关,另一方面,更重要的是与她的多愁善感、多疑猜忌的个性有关。当听到贾宝玉与薛宝钗成婚的消息后,如晴天霹雳,伤痛欲绝,不久便香消玉殒。当代作家张海迪,小小年纪患了绝症——脊髓造血疾病,高位瘫痪,时而有呼吸麻痹、生命消逝的威胁。但她的内心燃烧着青春的烈火。她自己说∶"希望是我的精神支柱。"她性格开朗、爱笑、爱唱歌、爱演奏、自学外语、学习写作,积极参与社会活动,参加主持中国残联的工作,现在还是位作家。这一切使她的生命充分地燃烧,并奇迹般地活了下来。

现代社会生活节奏快,工作学习压力大,心理疾病不断攀升。学生的心理疾病与发展中的心理问题也不可小觑,大中小学的心理咨询室应时而生。紧张、繁重的课业压力、升学压力、不足的睡眠、不足的阳光、不足的体育锻炼与运动,缺乏或苍白的情感交流,只有竞争缺乏合作的学习,两点一线式的单调的生活方式可能是引发学生心理问题、情绪问题的重要原因之一。这些都是我们的教师、父母、社会需要认真对待的。有关学生发展过程中的心理问题将在本书最后一章讨论。

2. 情绪与认知活动

情绪与认知活动密切相关。皮亚杰说∶"……在所有行为中,结构是认知,力量是情感……知识永远不会先于情感。它们是互相平衡的(1962)。"高水平的学习和思考常常伴随着强烈满意的情感(Elkind,1974)。事实上不存在不带情绪的认知活动或学习活动。动机提供学习者的学习目标和方向,而情绪则提供取得成就所必需的热情和愿望,没有热情的学习会很糟糕,就像发动机没有燃料,难以启动。当你对学习真正产生兴趣和热情,会令思维十分活跃,记忆力特强,注意力高度集中,从而取得有效的学习结果,继而会进一步增强学习者的学习积极性和自信,促使学习者去攀登更高的目标。

不少学习成绩不理想的学生并不存在智力和经验的问题,而是缺乏学习热情和动力。要提高学生的学习成绩最重要的是能激发学生学习的热情,让其渴望学习,尤其是对还不谙世事的中小学生。

情绪是社会人际关系的调节器。婴儿在学会说话之前已会使用情绪"语言"向人传递信息,"告诉"成人当前他的需求。当他饿的时候,疼痛的时候,或不舒服的时候(如生病、尿布湿了、太冷或太热了等),要儿都会啼哭;当婴儿到四五个月大时,见到陌生人就会显得表情尴尬,再大一些就会出现哭、害怕、退缩甚至躲避的怯生反应;如果来了熟悉的人,就会笑脸相迎,表示亲热。

儿童进入学校以后,有更多的时间与同伴相处。有人用社会测量法评定儿童在儿童集体中的社会地位。发现受同伴欢迎的儿童具有热情,外向、积极、快乐的性格;而不受欢迎的同学往往是喜怒无常,对人怀有故意,缺乏情绪冲动的控制力,攻击性强;第三类是被忽略的儿童,往得害羞、退缩、内向,仿佛处在灰色地带或被人遗忘的角落。可见个体情绪特征对人际距离的影响正如约翰·W·桑特洛克所言;"情绪是生活的颜色和音符,就像一条纽带把人们联系在一起。

1.按照情绪的作用分类

第一类——积极的情绪,或正向情绪、增力情绪。如爱、同情心、热情、发笑、愉悦、快乐、幽默感、幸福感等。这些情绪让我们得到快乐,提高效率,增进人际关系,促进成长。

第二类——消极情绪,或负向情绪、减力情绪。如恐慌,害怕、焦虑、愤怒、嫉妒和内疚等这些情绪有时会产生严重的情绪后果,并阻碍儿童的成长。

情绪具有双面性,既有积极的一面,又有消极的一面,即使是同一种情绪反应也是如此。如∶某人在下雨天开车,当他使用制动器时,一瞬间车子失去了控制,吓出一身冷汗,这是强烈的恐惧反应,这个情绪反应让他记住了教训——下雨天开车要更加谨慎,于是这个消极的反应反而起到了积极的效果。

又如∶一个孩子不当心掉进了游泳池,母亲尖叫着把他救了上来。这次事件后,孩子十分恐惧接近水,长大后还不敢坐船不敢游泳,产生了不合理的恐惧反应。

同样的情绪反应(恐惧)结果并不相同。前者的恐惧反应产生了警示的积极影响,而后者则由于未及时消除恐惧反应的后果,把对游泳池害怕的恐惧反应延伸、扩展、泛化到一切与水相关的场景,使原来合理的反应变成了过度的、非理智的不合理的恐惧反应(心理学上称其为"潜伏作用")。这样的例子生活中还有不少。

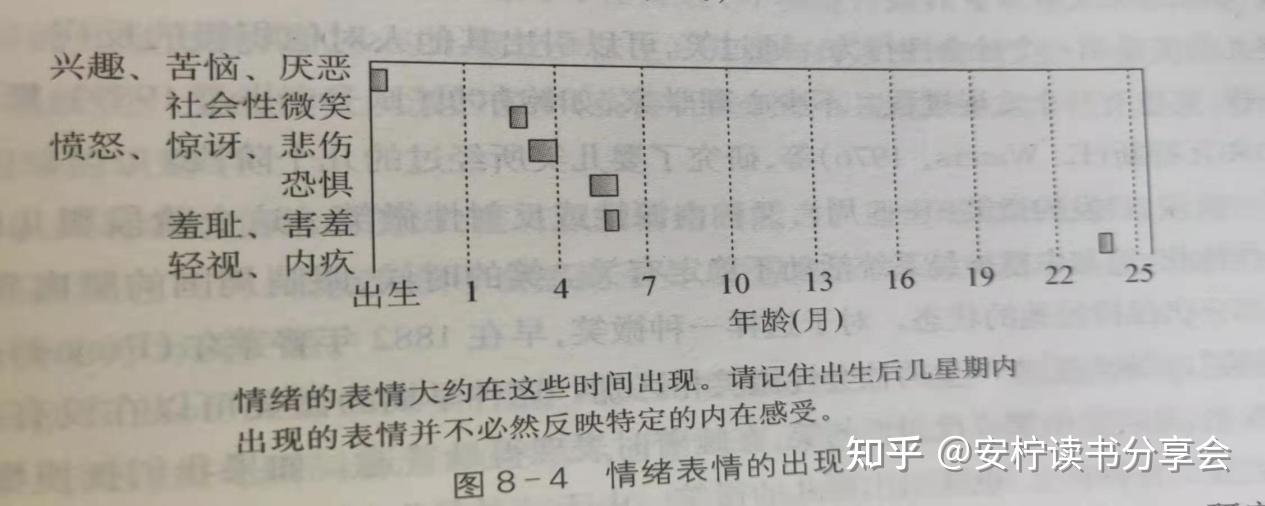

2. 按照情绪有无认知和意识的参与可以分为宽泛的两类(Lewis,2002)∶初级情绪和自我意识情绪(见表8-1)

表 8-1 不同情绪首次出现的时间

| 情绪种类 | 首次出现的情绪 | 时 间 | | 初级情绪 | 高兴、悲伤、厌恶 | 3个月 | | 生气 | 2-6个月 | | 惊奇 | 前6个月 | | 害怕 | 6-8个月(18 个月达到顶峰) | | 自我意识情绪 | 移情、嫉妒、尴尬 | 1 岁半-2 岁 | | 自豪、羞愧、内疚 | 2岁半 |

注∶初级情绪是人类和动物共有的情绪。自我意识情绪是有认知和意识参与的人类独有的情绪

三、情绪的组成成分

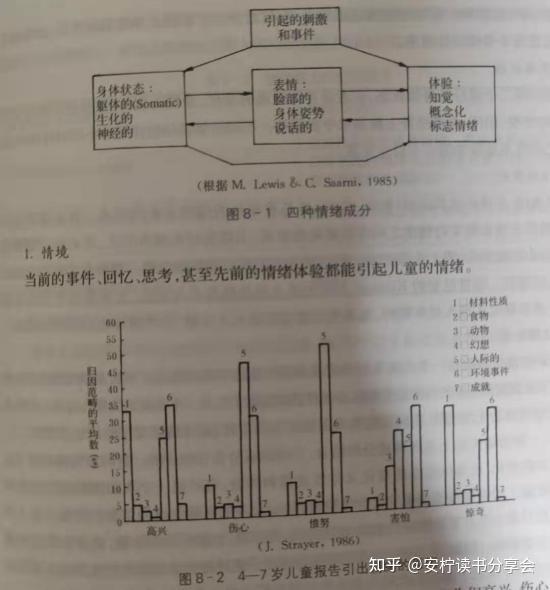

为了更好地理解情绪,人们把情绪结构分成四个组成部分(见图 8-1),它们是引起情绪的情境、身体状态、情绪表现和情绪体验。

1.情境

当前的事件、回忆思考,甚至先前的情绪体验都能引起儿童的情绪。

研究者(J.Strayer,1986)要求 4—7 岁的儿童回答∶什么事情使你们高兴、伤心、愤怒、害拍和惊奇。儿童说出的理由可以归结为七种∶材料性质(如得到一个新玩具);想象的东西(如妖怪);人与人之间的事情(如被取笑);环境事件(如到迪斯尼乐园去);成就(如考试得到优秀);食物如吃蔬菜);动物(如一条快死的狗)。从结果看出∶(1)各种情绪都可以由人与人之间的或环境的事件引起;(2)伤心和愤怒情绪与人与人之间相互作用关系最密切;(3)高兴和惊奇常常由材料性质与环境事件引起;(4)想象或幻想的东西基本上与儿童害怕相联系;(5)7岁儿童与4岁儿童相比,由人与人之间的相互作用及成就引起的情绪更多,而年幼儿童归之于由陶想引出的情绪更多、表明随年龄增长,引起儿童情绪的原因也在变化。

引起情绪的刺激与儿童的认知水平有关。有人(J.Cantor eta,1984)利用皮亚杰的理除来预测刺激与情绪的关系。他们给幼儿和小学生看一部一个男人变成绿妖怪的电视片。研设想这个情节会引起幼儿而不是小学生的害怕,因为前运算阶段的儿童还不懂得人的本是不会随外部形象的变化而变化的。这个预测与儿童的反应吻合。研究者还预测当刺激情境要求核情,即采取电视角色的观点时,具体运算阶段的儿童更易产生害怕。给儿童看一群黄蜂正在攻击一个男核的电视片,当镜头对准黄蜂时,3-5岁的儿童显得很害怕,但是当镜头移向男孩的脸部表情时,害怕却不那么强烈了,而这时9一11 岁的儿童感到很害怕,因为他们会把自己置身于男孩的处境中。

2. 身体状态

情绪的第二个成分是身体状态,或者说身体活动的变化,表现为躯体的、神经的和生化步化,如心率改变、出汗、血液里肾上腺素水平提高等。不同的情绪体验伴随着不同的身体状态但它们之间并不是简单的一一对应关系。

3.情绪表现

脸部表情、身体运动和发音(如哭、尖叫)都是看得见的情绪表现的形式。有心理学家认为,有些脸部表情和特定的情绪之间存在先天的联系∶不管是什么地方的人,开心时总是微笑或大笑;伤心时皱眉头,看上去很严肃。但这种先天的联结能够被改造。每种文化都有合适的表情显示的规则、如肯尼亚的 Kipsigis 人认为成人哭是极其不合适的,尤其是青年男女在接受痛苦的青春期仪式进入成年期时,如果哭泣就是给家里人丢脸,还将破坏他们期盼的前途

4. 情绪体验

有意识的情绪体验在一个人知觉到情绪或说得出情绪名称时发生。语言是情绪体验产生的关键。它为识别模糊不清的内部感受和区分各种感情提供了工具。不会说话的婴儿与大一点的儿童、成人的情绪体验无法比较,不同文化的人因语言上的差异,描述情绪类型的词也有差别。

总之,一种情绪实际上是四种成分的结合,不同的成分会互相影响。有时候情境刺激引电了身体状态的变化,而身体状态的变化又导致表情和体验;有时候一个人的体验和行动能够比响身体状态。如果你微笑或大笑就会体验到高兴,大声吼叫就会感到愤怒。假如一个人的文化和家庭背景中没有某种特定的情绪表达方式,他就不会有那样的体验,或者体验这种情绪的能力会受影响。例如,在美国,父母不准他们的孩子表述碰到生殖器后产生的说不清的快感.这样就使孩子无法了解他们此时的身体状态或如何去表达其中的感受。

四、情感智力和健康情绪的特征

情感智力(emotional ntligence)的概念最初由彼得·索罗威和约翰·梅耶(P.Salorey &】 Mayer,1990)提出,他们把情感智力定义为能够准确适宜地知觉和表达情绪(例如能站在他人的角度思考),理解情绪和情绪知识的能力(如情绪在友谊和婚姻中所起的作用),通过调节情绪促进思维的能力(如处在积极的情绪中容易引起创造性思维)和控制自己和别人的情绪的能力(如能控制自己或他人的愤怒)(Mayer,Salorey &.Caruse,2004),这是一个可应用的操作性定义

1995年丹尼尔,戈尔曼(D, Goleman)《情感智力》一书的出版,使情绪智力的概念广泛传播。他对培养情绪基础能力(emotionl literacy)的强调,以及对情绪适应不良的可怕后果的警告,引起了世人对情绪能力的关注(而以前更多的是关注认知能力)并在渐渐地改变重智力、轻情绪的倾向。

由于情绪具有情绪识别、情绪感受、情绪表达和情绪控制四个维度,因而情绪能力实际上是反映了社会情境中涉及这四个维度的社会技能,它关注的是情绪的适应性质。

萨尼(CSami19)认为,"情感智力"是指对我们自身情感的理解力和控制力以及对别人的精反应的理解力。年长几童和成人的大部分情感能力的内容见表8-2

表8-2 情绪能力的组成部分